Поделки своими руками для автолюбителей

Схема зарядного устройства для восстановления АКБ реверсивным током

Всем привет, в этой статье поговорим о том, как собрать устройство для зарядки автомобильного аккумулятора реверсивным, ассиметричным током на полевых транзисторах.

Что такое зарядка АКБ реверсивным током, подробно останавливаться не буду, так как этой информации полно в инете. Для данного устройства было перепробовано много различных схем, большинство из них или не работало вообще, или работа остальных, тем или иным способом не устраивала по параметрам.

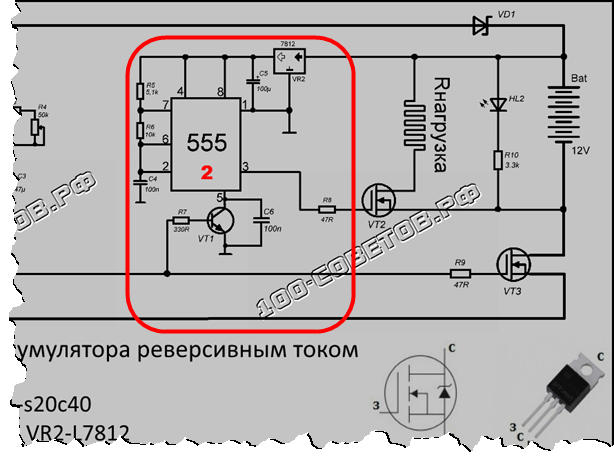

Поэтому пришлось начинать с нуля и сделать надёжную, работающую схему, что в конце концов и получилось. Вот так выглядит схема для зарядки аккумуляторов реверсивным током.

Соответственно один мосфет отвечает за зарядку аккумулятора, второй мосфет за разрядку. Сначала давайте рассмотрим узел, который отвечает у нас за разрядку аккумулятора.

Вторая микросхема (№1) отвечает за зарядку аккумулятора, соответственно от того, как вы подберёте частота-задающую обвязку данной микросхемы и будет, в конечном итоге, зависеть время заряда и время разряда вашего аккумулятора.

Значит как же эта схема работает в целом…

Как только на выход нашего устройства мы подключаем какой-либо АКБ, соответственно у нас запускается микросхема №2 и начинает на своём выходе генерировать прямоугольные импульсы, в следствии чего у нас открывается транзистор VT2, который в свою очередь разряжает наш аккумулятор на какую-либо нагрузку, в моём случаи это автомобильная лампа на 21 ватт.

Микросхема под №1 у нас не запускается, так как на выходе нашего устройства стоит диод VD1 (сдвоенный диод-шоттки). На вход нашего устройства мы подключаем какой-либо источник питания, будь то зарядное устройство или какой-нибудь блок питания, соответственно у нас запускается микросхема под №1 и начинает также на своём выходе вырабатывать прямоугольные импульсы с той частотой с которой вы ей задали с помощью частота-задающей обвязки.

И в то же время открытый транзистор VT3 соединяет наш аккумулятор с нашим источником питания, тем самым обеспечивая его зарядку.

Ну и соответственно, как только с выхода микросхемы №1 высокий уровень исчезает два транзистора VT1 и VT3 закрываются, тем самым разъединяя наше зарядное устройство от нашего аккумулятора и в то же время рассоединяя 5 вывод микросхемы №2 с землёй, тем самым восстанавливая генерацию прямоугольных импульсов на выходе.

По деталям…

Обе микросхемы питаются через 12-ти вольтовые стабилизаторы 7812.

Время заряда и время разряда АКБ можно регулировать изменяя номиналы резисторов R2,R3,R4 и частота-задающего конденсатора С3.

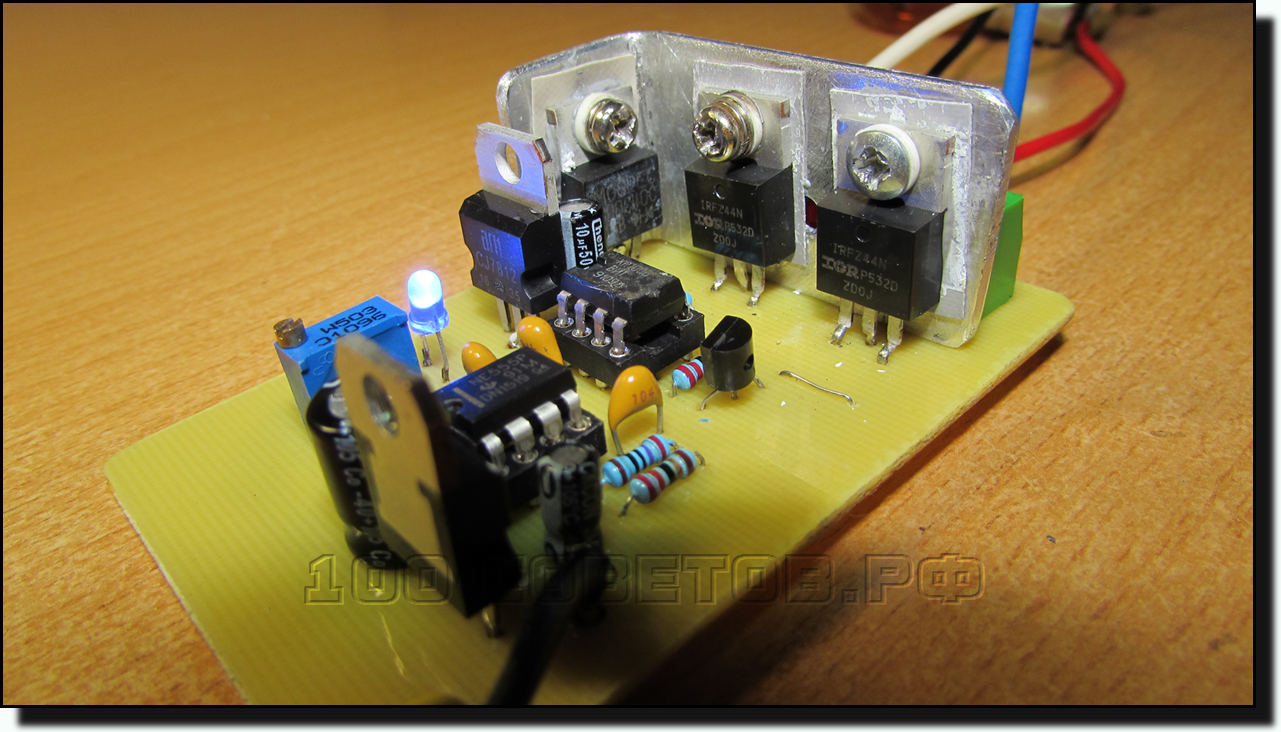

Плата получилась довольно компактная, мосфеты и диод установил на небольшой радиатор.

Хотя они работают в ключевом режиме и нагрев минимальный.

Клемники поставил для подключения разрядной лампы и аккумулятора.

Источник

Что такое «зарядка АКБ реверсивным током»?

Встретил в описании зарядного устройства фразу «зарядка АКБ реверсивным или направленным током».

Про направленный ток написано, что это стандартная зарядка.

Объясните, плиз, «на пальцах», что это такое, или дайте ссылку, где почитать.

Re:Что такое «зарядка АКБ реверсивным током»? Реверсивный метод зарядки — это одна из разновидностей импульсных методов зарядки (зарядка током переменной величины). При реверсивных методах часть времени АКБ заряжается, а часть — разряжается. В импульсных: часть времени АКБ заряжается, а часть — нет (не заряжается и не разряжается).

Применение импульсных методов впринципе оправдано, так как позволяет достигать высоких кратковременных значений токов зарядки. Эти самые высокие токи обеспечивают более быструю зарядку АКБ и восстановление деградировавших участков (читайте повышенное внутреннее сопротивление АКБ), которые уже перестали принимать участие в работе АКБ, а также способствуют поддержанию высокой пористости (читайте емкости АКБ) активных масс.

Применение реверсивных методов не встречает сторонников среди специалистов, так как наличие промежутков времени, в течение которых происходит разряд АКБ, совершенно ненужно.

И как правильно указал Aries-SL, правильные импульсные зарядки должны иметь частоты порядка 1-3 Гц, а не 50 или 100 Гц, которые в некоторых случаях (с кальцевыми АКБ) дают результаты даже хуже, чем стандартные зарядки.

И еще: импульсные методы хороши для АКБ, работающих в циклическом режиме (полный разряд — заряд). Для автомобильных АКБ, которые основную часть времени работают в буферном режиме, импульсные методы зарядки излишни. Кроме того, от генератора автомобиля АКБ именно мпульсными токами и заряжаются.

Re:Что такое «зарядка АКБ реверсивным током»? [em] В импульсных: часть времени АКБ заряжается, а часть — нет (не заряжается и не разряжается).[/em]

Существуют импульсные методы заряда именно с импульсом тока «наоборот».

Амплитуда — такая же, как и в прямом. Длительность — примерно 10% от прямого.

Источник

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора реверсивное

Дорогая вещь аккумулятор, а срок службы у него ограничен. Очень хочется предпринять какие-то решительные шаги, чтобы продлить его жизнь. Тем более что основания для этого стремления, вроде бы, есть. Ведь доводится иной раз услышать от автомобилистов примерно такое: «А вот один мой знакомый как-то говорил, что у его соседа батарея восьмой год служит, и все как новая. Может он секрет какой знает, да не рассказывает. » Конечно, чаще приходится выслушивать сетования неудачника, который клянет все на свете от заводов-изготовителей до своей злой судьбы. Но все-таки складывается впечатление, что резервы долгожительства у аккумулятора есть, и немалые, нужно только каким-то образом попасть в число тех, везучих.

В такой ситуации сообщения о разных нетрадиционных методах заряда батарей падают на хорошо удобренную почву и волнуют многих автомобилистов. К тому же надо заметить, что информация, которая в них содержится, часто весьма скупа, а выгоды обещает очень большие. Правда, когда нам говорят о продлении жизни аккумулятора в два-три раза или о восстановлении «образца», давно лежавшего на свалке, то это вызывает определенное недоверие, хотя, с другой стороны, думаем мы, нет дыма без огня.

Писем, так или иначе касающихся проблемы нетрадиционных приемов заряда батареи, приходит в редакцию много. Писем разных: восторженных, скептических, требовательных, даже возмущенных. И с просьбами, и с предложениями. Чтобы отвечать на них, прежде нужно было самим получить более или менее ясное представление о предмете. Так сказать, разобраться, где дым, а где огонь. Мы попытались сделать это, просмотрев доступную (и малодоступную) литературу, но главным образом — встречаясь с сотрудниками многих организаций (НИИСТА, НИИавтоприборов, НИИАТ и др.).

Поначалу представлялось, что эта статья должна выглядеть как подборка разъяснений, полученных от разных групп специалистов. Но они во многом сходны и различаются чаще всего в толковании определенных теоретических положений. Нам же, в конечном счете, важны выводы — хотя бы по принципу большинства мнений или, лучше, наибольшей убедительности. В связи с этим дальнейшее представляет собой рассказ о том, как мы поняли суть дела.

Говоря о нетрадиционных методах заряда батарей, пользуются самыми разными определениями, причем многие применяют их весьма вольно. Поэтому прежде всего обозначим, «что есть что».

Контрольно-тренировочный цикл (сокращенно КТЦ) заключается в следующем. Батарею полностью заряжают постоянным током, затем разряжают током 10-часового режима до напряжения 10,2 В и вновь дают полный заряд. Этот цикл позволяет оценить фактическую емкость и реальные возможности «пожилой» батареи, а серия циклов в некоторых случаях несколько улучшает электрические показатели, если батарея еще годна для дальнейшего использования. Хотя о заряде с применением КТЦ некоторые говорят как о новинке, его нельзя назвать нетрадиционным: он издавна и подробно описывался в многочисленных пособиях. Методика КТЦ изложена и в основном документе по эксплуатации аккумулятора — действующей ныне инструкции ЖУИЦ.563410.001ИЭ (ранее ФЯ0.355.009ИЭ), которая прилагается к каждой батарее.

Ускоренный, или форсированный, заряд служит единственной цели — в кратчайший срок привести разряженную батарею в работоспособное состояние, что достигается применением необычно больших зарядных токов. Сам этот принцип также известен давно; современная методика пользования им изложена в руководстве РТМ-200-РСФСР-12-0032-77, которое разработано НИИАТом. В дальнейшем об ускоренном заряде мы говорить не будем, поскольку проблемы повышения долговечности аккумулятора он никоим образом не касается.

Под импульсным зарядом подразумевают применение тока, который изменяет свою величину или напряжение периодически, через определенные интервалы времени. По характеру этих показателей импульсный ток разделяют на две разновидности.

Пульсирующим током называют такой, у которого величина меняется в пределах от нуля до максимального значения, сохраняя неизменной свою полярность. Пример характеристики пульсирующего тока показан на рис. 1.

Рис. 1. Заряд пульсирующим током. Cз — емкость, сообщенная аккумулятору за время импульса t.

Асимметричный, или реверсивный, ток определяется наличием обратной амплитуды (см. пример на рис. 2); иными словами, в каждом цикле он меняет свою полярность. Однако количество электричества, протекающего при прямой полярности, больше, чем при обратной, что и обеспечивает заряд аккумулятора.

Рис. 2. Заряд асимметричным током. Cз — емкость, сообщенная аккумулятору при заряде за время tз; Сз емкость, снятая с него в течение времени tр.

Именно реверсивный ток вызывает на сегодня наибольший интерес у исследователей-энтузиастов. Выданы десятки авторских свидетельств на схемные решения, позволяющие получать зарядный ток асимметричного типа с самыми разными формами графических характеристик. Что же касается экспериментальных данных о том, как реверсивный ток изменяет электрохимические процессы в аккумуляторе, то здесь картина куда более скудная, да и противоречивая. Действительно, разработать оригинальную электронную схему непросто, но для человека, хорошо знающего это дело, такая задача по силам. Однако, прежде чем создавать конструкцию, нужно знать, что она даст и какими должны быть ее параметры. А здесь мало быть просто сведущим электрохимиком: нужны тонкие лабораторные опыты, нужен большой объем корректно поставленных эксплуатационных испытаний. Такие возможности не всегда есть даже у крупных специализированных организаций. Поэтому разработчики импульсных зарядных устройств, как правило, исходят из той модели работы и старения аккумулятора, которая отражена в массовой технической литературе. И вот здесь таится главный подводный риф. Дело в том, что конструкция автомобильных аккумуляторов не стоит на месте, качественно видоизменяется и характер их работы, а общедоступные данные отстают от сегодняшней картины иногда на добрый десяток лет. Какова же техническая сущность изменений, происшедших за последнее время? Рассмотрим это важное обстоятельство подробнее.

Еще каких-нибудь двадцать лет тому назад аккумуляторная батарея массового типа имела асфальтопековый корпус (моноблок) и деревянные сепараторы между электродами. В качестве расширителя (порообразователя) в отрицательных электродах использовали хлопковые очесы. Все эти материалы нестойки к серной кислоте. В результате их растворения в электролите появлялись органические примеси-«отравители», которые нарушали нормальный ход химических реакций. Они осаждались на поверхности электродов, экранируя активную массу, вследствие чего постепенно уменьшалась емкость батареи и снижалось ее напряжение при разряде стартерным током. Кроме того, что еще важнее, примеси способствовали появлению и накоплению крупных, труднорастворимых кристаллов сульфата свинца, что не только ухудшало характеристики батареи, но и нередко со временем приводило ее к полной потере работоспособности. Вот как выглядели основные причины окончательного выхода батарей из строя, выявленные в начале 60-х годов крупномасштабными обследованиями у нас и за рубежом: коррозия решеток положительных электродов — около 36%, сульфатация отрицательных электродов — около 30%, оплывание Активной массы — несколько более 20%, разрушения сепараторов и моноблоков — примерно 16%. Подчеркнем, что почти треть батарей выбрасывалась из-за сульфатации — болезни, которую можно пытаться лечить. И лечили, насколько возможно: во многих пособиях прежних лет можно найти советы по устранению сульфатации разными специальными методами заряда, в том числе применением КТЦ. Вот только об импульсном заряде тогда речи еще не было. Что же касается КТЦ, в особенности с большими токами, то они давали определенный эффект еще и потому, что удаляли часть осевших на электродах посторонних примесей, переводя их обратно в электролит.

Теперь перейдем к батареям следующего поколения. Бурное развитие производства синтетических материалов позволило сделать кислотоупорными и химически нейтральными все элементы конструкции. Для корпусов стали использовать эбонит и термопласты (полиэтилен, полипропилен), для сепараторов — мипласт и мипор, в качестве порообразователей стали применять БНФ и гуминовую кислоту. Все это не только существенно повысило энергоемкость батарей, но и увеличило среднюю продолжительность их жизни примерно на треть благодаря избавлению от некоторых пороков. Вот как выглядели результаты обследования тысячи с лишним батарей, вышедших из строя, в конце 70-х годов: выбракованы из-за коррозии решеток положительных пластин — около 45%, вследствие оплывания активной массы — примерно 35%, остальные — из-за разрушений сепараторов, моноблоков и по другим причинам. Характерно, что сульфатации электродов практически не обнаружено. Единичные случаи были вызваны грубыми ошибками в обслуживании (например, доливкой водопроводной воды вместо дистиллированной). Как показывают текущие проверки, примерно так обстоит дело и сейчас. Добавить к этому можно лишь то, что ныне значительная часть парка индивидуальных машин уже оснащена батареями нового типа — так называемыми малообслуживаемыми. Пока они поставляются из Югославии, но вскоре начнется широкий выпуск отечественной, еще более совершенной модели. Не вдаваясь в подробное рассмотрение аккумуляторов такого рода (это тема отдельного разговора), скажем лишь, что проблему сульфатации они окончательно отодвигают в прошлое.

Почему мы так настойчиво выделяем именно сульфатацию? Нетрудно догадаться: из-за связи с зарядом реверсивными токами. Действительно, многими серьезными исследованиями убедительно показано, что реверсивный (асимметричный) ток может быть хорошим помощником в борьбе с крупными кристаллами сульфата свинца. Однако, как мы видели, это прекрасное качество в наше время потеряло свою актуальность. Но вот с какого тезиса начинается типичное обоснование очередной разработки импульсного зарядного устройства (мы намеренно не называем автора): «Практика показывает, что при самой грамотной и аккуратной эксплуатации аккумулятора срок его службы в лучшем случае не превышает четырех-пяти лет. Основная причина кроется в сульфатации пластин. Другие причины отказа батареи у индивидуального владельца весьма редки». Вот так. Срок назван правильно, а диагноз взят из 50-х годов. Смотрим далее: «Причина сульфатации в основном связана с систематическим недозарядом и разрядом выше допустимых норм». Утверждение верное. Но потому и применяют ка современных автомобилях мощные генераторы переменного тока, стабильные в работе регуляторы напряжения. В итоге, если говорить об отклонениях, то чаще приходится сталкиваться с перезарядом. В среднем же статистика показывает следующее: около 80% времени степень заряженности батареи находится в пределах 0,75—1,0, около 15% — от 0,5 до 0,75 и лишь 5% менее 0,5. Причем «посаженная» при трудном холодном пуске батарея, как правило, вскоре восстанавливает свой заряд во время езды, не требуя помощи извне.

Таким образом, сегодня трудно назвать необходимыми довольно сложные и дорогие устройства, предназначенные для устранения сульфатации. Кое-кто может возразить: позвольте, ведь и современный аккумулятор можно засульфатировать, — скажем, если лить в него грязную воду, ездить с постоянным недозарядом и так далее. Конечно, можно. Но вряд ли следует собственные грубейшие ошибки возводить на уровень проблемы. А если считать такие огрехи допустимыми, то и расплачиваться за них нужно полной мерой. И уж совсем нелогично держать без использования специальное устройство просто «на всякий случай». Ведь при крайней необходимости можно, как и раньше, попытаться исправить положение серией контрольно-тренировочных циклов при помощи обычного 12-вольтового выпрямителя. Не следует только проводить эту операцию без нужды, поскольку каждый КТЦ отнимает частичку ресурса батареи. Принцип здесь таков: за свою жизнь аккумулятор может отдать вполне определенное количество энергии, а каждый полный разряд соответствует примерно 0,6—1,0% этого количества.

Означает ли сказанное, что заряд импульсными токами не имеет практического смысла? Нет, по нашему мнению, такой вывод был бы совершенно неправильным. Нужно только направлять этот интересный и еще не полностью изученный метод не на борьбу с призраками прошлого, а на решение сегодняшних, реальных проблем.

Такой пример. Некоторые исследования показывают, что при определенных условиях заряд асимметричным током позволяет увеличить емкость батареи на 3—5%. Что касается условий, то здесь совместно влияет многое: частота и характер импульсов тока, параметры батареи, температура. Сложно и выгода пока невелика, но работать в этом направлении, очевидно, стоит.

И еще. При заряде постоянным током в первую очередь насыщается поверхность электрода, и это мешает развитию процесса вглубь. Короткий разряд в каждом цикле асимметричного тока снимает поверхностную поляризацию, и это повышает коэффициент полезного действия тока, потребляемого от сети. Разумеется, для домашних работ это фактор несущественный, а в крупных автохозяйствах таким обстоятельством пренебрегать нельзя.

И, наконец, нельзя не упомянуть о работе ученых Новочеркасского политехнического института. Они разработали теорию, по которой реверсивный ток может быть использован против

главного нынешнего врага — коррозии решеток. Теория эта, как полагают многие специалисты, спорна, опыты пока недостаточно масштабны, да и первые выводы, трактующие необходимость частого специального подзаряда эксплуатируемой батареи (порядка 10 раз в год), не очень согласуются со стремлением снижать объемы ТО. Но уж очень заманчива цель! Поэтому можно только пожелать исследователям успехов и удач, которые приведут к приемлемым техническим решениям.

В заключение нужно сказать следующее. В стране выпускается много моделей и типов зарядных устройств индивидуального пользования. «За рулем» неоднократно публиковал сообщения о новых образцах. Упоминалось и о конструкции с импульсным током (1984, № 7, стр. 29). Такая информация основывалась на сведениях, представленных самими изготовителями, и отражала их оценку своего изделия. Получить же сравнительные, обобщающие данные по всей широкой номенклатуре было практически невозможно. Ныне положение иное. Для проведения единой технической политики в разработке и выпуске зарядных устройств назначена ведущая организация — ВНИИпреобразователь (г. Запорожье). Институт провел критическое обследование выпускаемой продукции, по результатам которого готовит соответствующие рекомендации для заводов. Мы планируем рассказать читателям об этой работе.

Источник