Аккумуляторы FIAMM для телекоммуникаций

Технология: Гелевый (GEL)

Технология: Гелевый (GEL)

Технология: Гелевый (GEL)

Достижение высоких показателей производительности и безотказности систем связи невозможно без применения качественных систем электропитания и аккумуляторных батарей, способных выдерживать длительные и глубокие разряды, повышенные и низкие температуры. При этом аккумуляторы для систем связи должны обеспечивать наиболее компактное размещение в 19-ти и 23-х дюймовые стойки и шкафы, а так же на стеллажах с минимальной занимаемой площадью.

В линейке аккумуляторов FIAMM имеются батареи как для базовых станций, так и для узлов связи и Дата-центров, изготовленные по классической технологии, AGM и GEL, в блочном исполнении и элементы, с фронтальным и традиционным исполнением выводов. Батареи FIAMM успешно эксплуатируются на объектах связи России вот уже более 20-ти лет.

Перейти в раздел

Перейти в раздел

Варианты замены аккумуляторных батарей FIAMM, снятых с производства на аналоги текущих серий.

127299, г.Москва, ул.Космонавта Волкова д.10, с.1

Тел/Факс: +7 (495) 780-48-15 / доб. 1241

Источник

Аккумуляторы для ИБП и систем электропитания АТС

На Ваши вопросы ответят специалисты по — sales@onx-line.ru тел.(495)988-04-03.

Аккумулятором называют гальванический элемент — устройство, используемое для накопления, сохранения и преобразования электрической энергии в химическую и обратно, т.е. ее аккумулирования, с целью дальнейшего применения по назначению.

Напряжение на клеммах свинцово-кислотного аккумулятора — 2,1 Вольта, литий-ионного — от 3,2В до 3,8В, в зависимости от технологии. Последовательное соединение элементов в аккумуляторную батарею нужного напряжения производит или потребитель, разместив их на месте, на стеллаже, или производитель — размещая несколько ячеек в одном корпусе и коммутируя их внутри. Наряду с 2В аккумуляторами, производители собирают аккумуляторные батареи на 4В (две ячейки в одном корпусе); 6В (три ячейки в одном корпусе); 8В (четыре ячейки в одном корпусе) и 12В (шесть ячеек в одном корпусе). Дальнейшее наращивание напряжения аккумуляторной батареи до 24В; 48В; 60В; 110В и 220В осуществляется последовательным соединением 12В АКБ.

Современные свинцово-кислотные аккумуляторы , в зависимости от технологии производства подразделяются на:

— классические (с жидким электролитом),

— гелевые (с загущённым электролитом в виде ГЕЛЯ, в просторечие — гелиевые),

— аккумуляторные батареи по технологии AGM (с загущённым электролитом армированным тканью из стекловолокна).

Свинцово-кислотные аккумуляторы широко применяются в быту, главным образом, в автомобилях. Однако, такой аккумулятор из-за больших размеров, тяжести и сложности обслуживания, применим далеко не везде, где есть нужда в сохранении энергии про запас. Например, источники бесперебойного питания ИБП (UPS) , важнейшей составляющей которых являются аккумуляторные батареи, нуждаются в более компактных необслуживаемых АКБ для систем беспрерывного питания. Главным образом именно для таких устройств и предназначены аккумуляторы для систем электропитания , изготовленные по технологии AGM, например аккумуляторные батареи Fiamm GS.

Технология AGM (при маркировке аккумулятора обозначается буквами AGM) – разновидность классической свинцово-кислотной схемы, только электролит в таких аккумуляторах находится не в обычном, жидком, состоянии, а загущён и связан стекловолоконной тканью, проложенной между свинцовыми пластинами. Электролит настолько плотно заполняет поры ткани, что выпустить его оттуда вручную практически невозможно. Предотвращенная таким образом утечка электролита из системы дает возможность делать аккумуляторы AGM необслуживаемыми, а малое содержание электролита в системе (не более 15% от массы аккумулятора) повышает привлекательность изделия для использования в ИБП.

В источниках бесперебойного питания используются также гелевые АКБ (при маркировке обозначаются буквами GEL), например, аккумуляторы Sonnenschein. Кардинальное различие гелевых аккумуляторных батарей от всех прочих состоит в том, что в качестве электролита в них применяется кислота не в обычном своем жидком состоянии, а в виде геля. Таких физических свойств жидкость достигает при помощи специальных загустителей. Отличие технологии Gel те же, что и у аккумуляторов AGM – невозможность утечки электролита. Преимущества гелевых батарей перед AGM — более длительный срок эксплуатации, большее количество циклов перезаряда, восстановление после «глубокого» разряда (ниже 1,6В на элемент) и более широкий диапазон рабочих температур. Недостатки гелевых батарей перед AGM — чуть меньшая ёмкость и токоотдача, при тех же габаритах, более высокая стоимость.

Современные аккумуляторные батареи, используемые в ИБП — это продукт высоких технологий. Они характеризуются высокой эффективностью, большой энергоемкостью при достаточно небольшой массе, экологичностью, отсутствием необходимости обслуживания и безопасностью в использовании. Между тем, производители не останавливаются на достигнутом и выпускают все более совершенные модели надежных аккумуляторов. Например, аккумуляторы CSB Battery, которые могут эксплуатироваться даже в экстремальных температурных условиях (серия XTV).

Надежные и безопасные аккумуляторные батареи Leoch, аккумуляторы fiamm, гелевые аккумуляторы Sonnenschein, герметизированные акб CSB Battery, обеспечивающие надежное сохранение и преобразование энергии, в широком ассортименте предлагает компания «Оникс-Лайн».

Источник

Типы аккумуляторов для атс

О.П. Чекстер

Начальник лаборатории ЛОНИИС

Увеличение объемов и важности передаваемой оборудованием связи информации требует повышения качества и надежности источника питания. При этом технический уровень оборудования электропитания и его эксплуатационные характеристики должны соответствовать уровню питаемого оборудования. Из чего же состоит современное устройство бесперебойного питания и из чего складывается его надежность?

Для начала необходимо дать несколько определений.

Устройство бесперебойного питания (УБП) — комплекс оборудования для производства или преобразования и накопления электрической энергии, предназначенный для обеспечения электропитания нагрузки с требуемым качеством от независимых источников энергии и обеспечивающий бесперебойность питания при переходе с одного источника энергии на другой.

Электропитающая установка (ЭПУ) — комплекс оборудования, предназначенный для преобразования различных видов электрической энергии в электроэнергию постоянного тока требуемого качества.

Источник бесперебойного питания переменного тока (ИБП или UPS) — устройство, обеспечивающее питание нагрузки от внешней электросети, защищающее нагрузку от неполадок в сети и использующее для аварийного питания энергию аккумуляторных батарей.

Система электропитания (СЭП) комплекс взаимоувязанного оборудования, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии.

Из приведенных определений видно, что ЭПУ и ИБП являются частным случаем УБП, а УБП является частью СЭП.

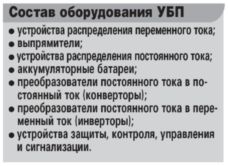

Состав оборудования УБП

В состав оборудования УБП могут входить:

- устройства распределения переменного тока;

- выпрямители;

- устройства распределения постоянного тока;

- аккумуляторные батареи;

- преобразователи постоянного тока в постоянный ток (конверторы);

- преобразователи постоянного тока в переменный ток (инверторы);

- устройства защиты, контроля, управления и сигнализации.

В сво очередь УБП входят в состав электроустановок объектов электросвязи, включающих в себя также:

- линии электропередачи;

- трансформаторные подстанции;

- собственные дизельные электростанции;

- электрические сети технических территорий и помещений;

- системы заземления;

- средства освещения;

- системы вентиляции и кондиционирования;

- лифты и т.д.

Требования к надежности электроснабжения и бесперебойности электропитания аппаратуры связи устанавливаются соответствующими ведомственными нормами технологического проектирования по видам станций первичных сетей.

В зависимости от категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения для каждого вида станций первичной сети определяется количество:

- внешних источников электроснабжения;

- агрегатов собственной электростанции;

- групп аккумуляторной батареи и время разряда одной группы.

При аварии внешней энергосистемы электропитание объектов связи первичной сети осуществляется от собственных дизель-электрических станций (ДЭС), а на время запуска ДЭС или при ее отсутствии — от резервных аккумуляторных батарей.

При длительных перерывах внешнего электроснабжения на объектах, не имеющих собственных ДЭС, их электроснабжение может быть организовано от передвижных ДЭС. На крупных сетях передвижные ДЭС находятся, как правило, на постоянном дежурстве.

Современная ЭПУ — это буферная система электропитания без регулирования напряжения в процессе разряда и заряда аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея включена в параллель с выпрямителями и нагрузкой и обеспечивает питание нагрузки при перерывах во внешнем электроснабжении. Эта схема является наиболее надежной за счет своей простоты и не имеет альтернативы сегодня.

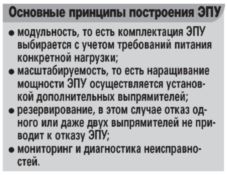

Основными принципами построения ЭПУ являются:

- модульность, то есть комплектация ЭПУ выбирается с учетом требований питания конкретной нагрузки;

- масштабируемость, то есть наращивание мощности ЭПУ осуществляется установкой дополнительных выпрямителей;

- резервирование, в этом случае отказ одного или даже двух выпрямителей не приводит к отказу ЭПУ;

- мониторинг и диагностика неисправностей.

- низкочастотные, к которым относятся диодно-тиристорные и тиристорные, работающие на частоте промышленной сети;

- высокочастотные, называемые также выпрямителями с бестрансформаторным входом и высокочастотным преобразованием.

В настоящее время для новых и модернизации старых ЭПУ используются высокочастотные выпрямители, поэтому рассмотрим их более подробно.

Выпрямители мощностью менее 2 кВт, как правило, являются однофазными, мощностью более 2 кВт — трехфазными. В составе ЭПУ однофазные выпрямители можно подключить к разным фазам питающей сети, что позволяет повысить устойчивость работы ЭПУ при ненадежном электроснабжении и возможном пропадании одной фазы.

- 30-50 кГц — на этих частотах работали первые выпрямители, появившиеся 20-25 лет назад. Принцип работы — широтно-импульсная модуляция (ШИМ). К их достоинствам можно отнести высокую ремонтопригодность, к недостаткам — относительно низкую надежность (средняя наработка на отказ (MTBF) — менее 100 000 часов);

- 60-120 кГц. Принцип работы — ШИМ. Выпрямители с корректором мощности на входе не вносят искажений в питающую сеть. Такие частоты преобразования используются в большинстве современных однофазных выпрямителей;

- 300-400 кГц. Принцип работы — фазово-резонансная коррекция. На входе — корректор мощности.

Следует отметить, что при высоких частотах меняется подход к разработке выпрямителей. Если для первых выпрямителей проводился этап макетирования, то на частотах более 50 кГц достаточно сильно сказывается взаимное расположение элементов, проявляются паразитные емкости. Поэтому разработка таких выпрямителей ведется с использованием компьютерного моделирования. С повышением частоты сокращается потребность в электролитических конденсаторах, что позволяет обеспечить их более высокую надежность.

В настоящее время на частотах менее 50 кГц, как правило, работают мощные трехфазные выпрямители и, наоборот, маломощные дешевые выпрямители без корректоров мощности.

Компьютерное моделирование -необходимый этап проектирования современных выпрямителей, позволяющий повысить их надежность (MTBF — от 5х105 до 106 часов). КПД современных выпрямителей достигает 0,94, что близко к теоретическому пределу.

Важной характеристикой выпрямителей, особенно для ЭПУ сельских АТС, является то, что они сохраняют работоспособность даже при значительных отклонениях входного сетевого напряжения. Для таких условий можно найти однофазные выпрямители, сохраняющие работоспособность в диапазоне входного напряжения от 100 до 300 В.

Для некоторых условий могут представлять интерес выпрямители, в которых простым переключателем можно выбрать номинал выходного напряжения: 24, 48 или 60 В.

Не менее важным элементом современных ЭПУ является контроллер. Помимо мониторинга текущих параметров оборудования ЭПУ, управления температурной компенсацией напряжения подзаряда аккумуляторной батареи и сохранения в памяти всех изменений режимов работы и аварий оборудования, он может управлять последовательным отключением второстепенных нагрузок при пропадании внешнего электроснабжения и при работе от батареи, обеспечивая более продолжительную работу приоритетных потребителей. Некоторые контроллеры позволяют контролировать не только саму ЭПУ, но и осуществлять мониторинг всего здания — от электрооборудования до системы охраны.

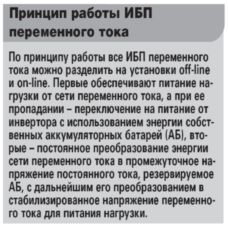

ИБП переменного тока

По принципу работы все ИБП переменного тока можно разделить на установки off-line и on-line. Первые обеспечивают питание нагрузки от сети переменного тока, а при ее пропадании -переключение на питание от инвертора с использованием энергии собственных аккумуляторных батарей (АБ), вторые — постоянное преобразование энергии сети переменного тока в промежуточное напряжение постоянного тока, резервируемое АБ, с дальнейшим его преобразованием в стабилизированное напряжение переменного тока для питания нагрузки.

От обычной ЭПУ на 24, 48 или 60 В постоянного тока с инвертором на выходе ИБП отличаются величиной промежуточного напряжения постоянного тока (это может быть, например, 110 В) и более мягкими требованиями к входящим в состав ИБП выпрямителям, которые нужны для заряда и содержания АБ.

ИБП, предназначенные для питания компьютерной техники, имеют, как правило, аккумуляторный резерв на 10-15 минут работы, что позволяет при пропадании внешнего электроснабжения сохранить информацию до выключения компьютеров. Требование увеличения времени резерва АБ приводит к увеличению мощности выпрямителей, увеличению габаритов и стоимости ИБП.

С развитием мультимедийных систем возникает необходимость обеспечения конечного пользователя не только каналом связи, но и резервным электропитанием. В этом случае необходимы локальные источники гарантированного электроснабжения, в том числе и ИБП. Это должны быть устройства с высоким КПД, надежностью, рассчитанные на работу в широком диапазоне рабочих температур окружающей среды, с возможностью дистанционного контроля.

В качестве резервного источника постоянного тока в УБП используются свинцово-кислотные или щелочные аккумуляторные батареи.

Свинцово-кислотные аккумуляторы дешевле щелочных, лучше по своим энергетическим показателям, имеют более широкий диапазон емкостей, но более требовательны к качеству обслуживания, не допускают глубоких разрядов. В силу этих причин на городских и районных АТС используются свинцово-кислотные аккумуляторы, а на сельских оконечных станциях — щелочные.

По типу свинцово-кислотные аккумуляторы делятся на:

- открытые аккумуляторы — аккумуляторы, имеющие крышку с отверстием, через которое удаляются газообразные продукты, заливается электролит, производится замер плотности электролита. Отверстия могут быть снабжены системой вентиляции;

- закрытые аккумуляторы — это аккумуляторы, закрытые в обычных условиях работы, но имеющие устройства, позволяющие выделяться газу, когда внутреннее давление превышает установленное значение. Эти аккумуляторы остаются закрытыми и не пропускают газ или жидкость при соблюдении условий эксплуатации, указанных изготовителем, и предназначены для работы в исходном герметичном состоянии на протяжении всего срока службы.

Область применения и особенности эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов определяются их конструкцией. По типу используемых положительных электродов различают следующие типы аккумуляторов:

- с электродами большой поверхности;

- с панцирными (трубчатыми) положительными электродами;

- с намазными и стержневыми положительными электродами.

Герметизированные аккумуляторы, как правило, имеют намазные положительные и отрицательные электроды.

При выборе типа стационарного свин-цово-кислотного аккумулятора, наиболее подходящего для конкретной области применения, необходимо руководствоваться следующими критериями выбора:

- режим разряда и отдаваемая при этом емкость;

- особенности размещения;

- особенности эксплуатации;

- срок службы;

- стоимость.

Самыми долговечными при соблюдении правил эксплуатации являются аккумуляторы с электродами большой поверхности, для которых срок службы составляет до 20 и более лет. Второе место по сроку службы занимают аккумуляторы с панцирными электродами — до 16-18 лет. Срок службы аккумуляторов с намазными электродами колеблется в пределах до 10-12 лет. Примерно такие же сроки эксплуатации имеют и герметизированные аккумуляторы, однако встречаются и с меньшим сроком службы.

Аккумуляторы с коротким сроком службы предъявляют пониженные требования к условиям эксплуатации и характеристикам зарядных устройств. В основном они предназначены для использования в качестве резервных источников тока в УБП малой мощности, на временных объектах связи, на объектах, где отсутствуют нормальные условия для эксплуатации батарей, и для обеспечения необходимой надежности системы электропитания периодическая замена батарей более целесообразна.

Для систем малой энергетики, в частности для организации резерва электропитания для оборудования сельских сетей электросвязи с нагрузкой до 25 А, обычно используются аккумуляторные установки на базе щелочных призматических никель-железных (реже никель-кадмиевых) элементов и батарей.

В отличие от свинцово-кислотных щелочные аккумуляторы могут сохранять свою номинальную емкость только при подзаряде стабилизированным током, так как не воспринимают заряд малыми токами при подзаряде низким стабилизированным напряжением.

Преимущество применения щелочных аккумуляторов заключается в заниженных требованиях к количеству примесей в электролите и доливаемой воде, а также в отсутствии необратимой потери емкости аккумуляторов при глубоких разрядах и при несвоевременном восстановлении заряда.

Диапазон используемой емкости призматических щелочных аккумуляторов при электропитании оборудования проводной электросвязи — 28-150 Ач. Срок службы таких установок в зависимости от качества обслуживания колеблется в пределах 3-7 лет.

Техническое обслуживание ЭПУ

- обеспечение бесперебойной подачи стабильной электроэнергии, необходимой для работы оборудования объектов электросвязи;

- поддержание оптимального режима работы электроустановок;

- своевременное и качественное проведение профилактических работ, текущих и капитальных ремонтов оборудования и обеспечение максимального срока его службы;

- выявление и быстрое устранение возникающих в оборудовании неисправностей;

- обеспечение электроустановок запасными частями, эксплуатационными материалами и инструментом;

- ведение технической документации, отражающей качество работы и техническое состояние оборудования;

- проведение мероприятий по безопасному ведению работ на оборудовании электроустановок;

- систематическое повышение квалификации обслуживающего персонала, инструктаж и периодическая проверка знания им правил и требований безопасности.

В настоящее время полной нормативно-технической документации, регламентирующей порядок и правила технического обслуживания всего имеющегося на городских и сельских телефонных сетях оборудования электроустановок, не существует.

Современные цифровые системы связи позволяют производить дистанционный контроль и передачу информации о состоянии станционного оборудования и внешних устройств, в том числе и о режимах работы и неисправностях оборудования электропитания. Использование такой возможности повышает надежность функционирования ЭПУ за счет своевременного получения полной информации, статистической обработки полученных сообщений, возможности подключения более квалифицированного персонала эксплуатационных центров.

Микропроцессорный контроль УБП

Возникающие в последние годы тенденции дробления нагрузок УБП, задачи снижения трудоемкости и повышения качества обслуживания оборудования, а также необходимость установки УБП в местах, где появление постороннего обслуживающего персонала УБП нежелательно, заставляет производителей оборудования разрабатывать системы с микропроцессорным контролем и управлением режимами работы УБП с возможностью передачи и приема информации через модем.

Надежность работы подобных систем в большой степени определяется заданными алгоритмами их работы, то есть способностью выполнять единственно необходимую операцию при случайном сочетании внешних и внутренних условий. При этом, как правило, при отказе микропроцессора основные функции УБП сохраняются, что не влияет на качество питания нагрузки. Наличие микропроцессора в УБП накладывает определенные требования на входящее в состав УБП оборудование: оно должно быть приспособлено к выдаче необходимой информации.

Положительный эффект от внедрения микропроцессорного контроля в УБП становится заметен при создании определенной сети из таких УБП. При этом количество переходит в качество: изменяется организация обслуживания подобных систем. Оперативное получение информации и мгновенная ее обработка с представлением первых результатов анализа позволяет резко повысить надежность СЭП.

Выбор оборудования УБП

В России в городских и сельских сетях связи основной парк выпрямителей составляют тиристорные и диодно-тири-сторные выпрямители, разработанные в 1970-1980-х годах и уже не соответствующие современным требованиям. Более половины этих выпрямителей уже отработало нормативные сроки эксплуатации и подлежит замене. Такая же ситуация обстоит и с аккумуляторными батареями.

Современное телекоммуникационное оборудование, в том числе и оборудование электропитания, характеризуется сокращением предполагаемого срока эксплуатации. Причиной является его быстрое моральное старение.

Еще в недалеком прошлом средний срок службы оборудования составлял 20 лет и определял время, в течение которого было целесообразно ремонтировать оборудование. В настоящее время этот срок сократился. Сейчас при выборе оборудования электропитания, особенно расположенного вне крупных коммутационных центров, целесообразно рассчитывать на перспективу в 5 лет. Это определяется все более быстрым развитием технологий, появлением более эффективных компонентов, изменением требований эксплуатации. Более частая смена оборудования экономически может быть оправдана только при увеличении надежности оборудования, сокращении эксплуатационных расходов и повышении удобства обслуживания.

В настоящее время предлагаемое производителями оборудование позволяет обеспечить электропитание любого объекта с требуемым качеством. Необходимо только подходить к выбору УБП ответственно и рассматривать задачу обеспечения надежного питания в масштабах всей системы электропитания.

Источник