- Жив ли ваш аккумулятор (или уже почти все): 5 признаков

- Пенсионный возраст

- Плохо выглядит

- Вяло и тускло

- Замеры показали…

- Временно исполняющий обязанности

- Мифы и правда об аккумуляторах зимой и том, как продлить ему жизнь

- 11 мифов о аккумуляторах

- Найдены дубликаты

- Проект Семь пятниц на неделе #119. Сегодня праздник популярных заблуждений.

- У англичанина в доме лопнул аккумулятор электросамоката

- Шум на фотографии не зависит от размера сенсора

- Перезаряжаемые воздушно-цинковые батареи, дёшево и сердито

- Ответ на пост «Замена лампочки стоп-сигнала. Как это делают в США»

- Статистика по бу аккумуляторам от ноутбуков

- МИФЫ О ВАКЦИНАХ

- Миф о редкости некоторых монет «перевертышей»

- Разговоры с богом: Реальность или Галлюцинации?

Жив ли ваш аккумулятор (или уже почти все): 5 признаков

— Ну что, брат?

— Что, что. Да вот, опять, понимаешь, аккумулятор.

— А я тебя предупреждал. Со старым аккумулятором — это не жизнь!

Из к/ф «Берегись автомобиля»

Средние сроки жизни батарей разных типов хорошо известны: у обычных 4–5 лет, для AGM заявляют 5–6 лет, а для сверхдорогих AGM TPPL — от 8 до 12 лет. Но это при определенных условиях эксплуатации: к примеру, регулярных и не слишком коротких поездках, что исключает постоянный недозаряд. В большинстве же случаев АКБ работает далеко не в идеальных условиях. А что делать тем, кто, к примеру, купил машину с пробегом и понятия не имеет, как за аккумулятором ухаживал прежний владелец? На этот случай «За рулем» подготовил подробную инструкцию, с помощью которой можно довольно точно определить реальное состояние батареи.

Пенсионный возраст

Самый простой способ предугадать кончину АКБ — не искушать судьбу и просто поглядывать на календарь. Конечно, хорошо известны случаи, когда обычная батарея выхаживает 7–8 лет и больше, но в целом это — исключения. Поэтому если возраст вашей батареи уже превысил заявленный производителем срок службы, советуем сказать ей «Спасибо!» и поменять на новую, не дожидаясь неприятностей. Особенно в преддверии зимы, когда режимы эксплуатации АКБ приближаются к максимально тяжелым.

Плохо выглядит

Иногда на батарею достаточно просто посмотреть, чтобы не откладывать решение о покупке новой. Чаще всего имидж непоправимо страдает после замерзания электролита, когда лед уродует пластины, а то и корпус. Также встречаются и чисто механические повреждения вследствие ДТП. В таких случаях раздумывать нечего, даже если АКБ еще подает признаки жизни.

Вяло и тускло

Догадаться, что батарее плохо, можно при пуске машины. Если индикаторы на панели или салонное освещение при этом заметно притухают, а стартер еле-еле крутит коленчатый вал, то АКБ явно не в себе. Конечно, виноваты могут быть и окислившиеся клеммы, и, скажем, элементарная недозарядка батареи вследствие отрицательного энергобаланса, но в любом случае это повод выяснить причину подобной «вялости». И если клеммы хорошо затянуты, а режим поездок вполне позволяет АКБ подзаряжаться в пути, то очень может быть, что батарее просто пора на покой.

Замеры показали…

Для автовладельца, имеющего в хозяйстве тестер, грех не воспользоваться им для оценки реального здоровья батареи. Нужно всего лишь измерить напряжение на клеммах аккумулятора — при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. При этом так называемое Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять примерно 12,6–12,7 В. Только не нужно себя обманывать: промежуток времени между остановом двигателя и замером должно составлять несколько часов — не меньше. В противном случае циферки будут явно завышенными.

При НРЦ менее 12,3 В батарею обязательно надо подзаряжать. Кстати, пускать мотор в таком состоянии она может и отказаться — нужно внешнее зарядное устройство. Если и после подзаряда ситуация кардинально не изменится — увы, готовьте деньги на новую. Особенно это касается ситуаций, когда НРЦ падает ниже 10,5 В. Стартстопные батареи еще могут это выдержать, а вот простые смертные имеют право помереть.

Временно исполняющий обязанности

Довольно частая ситуация в современном автомире: на автомобилях с режимом «старт-стоп» вместо дорогостоящей батареи AGM установлена обычная «плебейка». Причина, как правило, одна: бедность, реже — жадность владельца. Если он всякий раз отключает режим «старт-стоп», то батарея, конечно, какое-то время послужит, но в реальных ситуациях этого обычно никто не делает. А поскольку простая батарея не рассчитана на глубокие разряды, она может помереть гораздо раньше предначертанного ей срока. Поэтому при первых признаках «хандры» владелец должен понимать: скорее всего он уже угробил бедную батарейку…

Всех, кто хочет поделиться своими способами оценки остаточного ресурса АКБ, приглашаем это сделать!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Источник

Мифы и правда об аккумуляторах зимой и том, как продлить ему жизнь

Аккумулятору зимой приходится тяжело. Во-первых, емкость аккумулятора при сильных морозах снижается вплоть до двух раз. То есть полностью заряженная батарея, ещё не приступив к работе, на сильном морозе в -35°С, это не полная батарея, а всего лишь половина или около того. А если она была недозаряженная, то ещё меньше.

Недозаряд зимой, кстати, дело весьма обычное. Причем, чем навороченнее машина и чем больше в ней электроники и всяких обогревов, тем острее стоит проблема. Недозаряд происходит по нескольким причинам.

Во-первых, много потребителей типа подогревов зеркал, заднего стекла, лобового стекла, руля, сидений. Во-вторых, короткие городские поездки не дают времени генератору на то, чтобы восполнить энергию аккумулятора, потраченную при старте. В-третьих, даже если поездка долгая, но по поробкам, в батарею вернется очень мало заряда, потому что на холостых генератор вырабатывает очень мало электричества, его хватает скорее на покрытие сиюминутных нужд. В-четвертых, на морозе аккумулятор в приницпе плохо принимает заряд. И если мороз крепкий, то даже при длительной поездке по трассе, он может так и не зарядиться на 100%, а быть заполненным только на 80%.

Плюс к этому, энергии и тока на прокрутку коленвала в мороз, когда масло сильно загустело, надо несравнимо больше, чем летом или когда температура около нуля. Короче говоря, именно по этим причинам аккумуляторы чаще помирают зимой, чем летом. И даже у новой машины аккумулятор вполне может сдохнуть за сезон, если все вышеперечисленные причины сойдутся воедино.

Источник

11 мифов о аккумуляторах

В этот раз поднимем очень актуальную в наше время тему — аккумуляторы. Текстовая версия для любителей почитать, как всегда под видео.

Аккумуляторы, пожалуй, самая больная тема современных гаджетов: вспомните, сколько раз вы включали режим энергосбережения, чтобы дотянуть до вечера, или судорожно искали розетку, чтобы девайс протянул хотя бы еще часик. А если сюда прибавить то, что за несколько лет активного использования аккумуляторы существенно теряют в емкости, то нет ничего удивительного в том, что появляется множество мифов, которые призваны продлить срок жизни батареи, но на деле или ничего не меняют, или делают только хуже. И сегодня мы поговорим о таких заблуждениях, многим из которых по паре десятков лет.

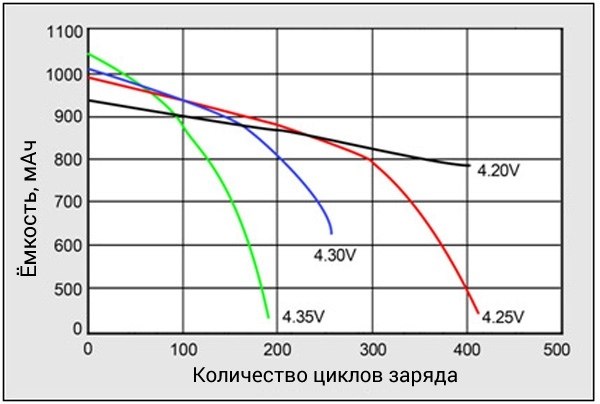

Миф №1. Аккумулятор нельзя разряжать до нуля процентов.

Один из самых популярнейших мифов: дескать, если вы будете постоянно разряжать смартфон с литиевым аккумулятором до 0%, то тот быстро начнет деградировать. Проблема тут в том, что люди путают 0 вольт и 0% — это абсолютно разные понятия: так, 0% на экране своего смартфона вы увидите при

3.5 В, а деградировать литиевая батарея начнет при снижении напряжения ниже 3 В. А опустить напряжение до такого уровня не даст умный контроллер, который заблаговременно отключит банку. Поэтому не стоит переживать, видя, что телефон полностью разрядился — это никак не повлияет на здоровье аккумулятора.

Миф №2. Оставлять телефон на ночь на зарядке = убивать его аккумулятор.

Еще один очень популярный миф, причем объясняют его двумя разными способами, и оба они неверны. Первое объяснение гласит, что аккумулятор может перезарядиться или перегреться. Разумеется, этого не происходит, так как контроллер заряда достаточно умный, чтобы отключать зарядку банок при

4.2 В на них, так что ночные взрывы батарей происходят в основном из-за неисправности именно электроники, а не самих аккумуляторов.

Второе объяснение говорит о том, что после того, как аккумулятор зарядится, он, разумеется, начнет разряжаться. Увидев некоторое падение напряжения, контроллер снова начнет его заряжать, и так всю ночь по кругу, увеличивая количество циклов перезарядки. На деле механизм действительно такой, за одним важным но: в большинстве случаев контроллер начнет снова заряжать батарею, только если она разрядится больше чем на 5-10%. С учетом того, что обычно устройства за остаток ночи теряют от силы пару процентов заряда, можно не беспокоиться о здоровье их батарей.

Миф №3. Как только аккумулятор наберет 500/1000 циклов перезарядки, его обязательно нужно менять.

Не самый частый миф, но все же временами он встречается. По сути он вообще не имеет под собой ни физического, ни химического объяснения: все банально сводится к тому, что некоторые производители гаджетов (например, Apple) рекомендуют менять аккумуляторы спустя некоторое количество циклов перезарядки.

На практике же чем больше циклов, чем больше электроды окисляются и коррозируют, тем самым уменьшая максимальный ток и емкость батареи. При нескольких сотнях циклов эти изменения становятся уже заметными — теряются десятки процентов емкости, а при низком заряде смартфон может неожиданно выключиться. Но, опять же, это абсолютно не опасно — просто некомфортно.

Миф №4. Пользоваться нужно только оригинальными зарядками.

Вспомните новости о сгоревших или взорвавшихся аккумуляторах. Что обычно там пишут? То, что использовалась неоригинальная зарядка — да, вот так и рождаются мифы. На деле смартфону, разумеется, абсолютно без разницы, откуда брать ток — от оригинального зарядника, от стороннего, от двух проводков, касающихся нужных контактов в разъеме или от лабораторного блока питания.

Тут играет огромную роль именно качество зарядного устройства: оригинальные обычно проходят множество проверок и являются безопасными, чего не скажешь о купленных в переходах адаптерах за 50 рублей: они могут и напряжение завышать, и ток, иметь недопустимый уровень пульсаций и т.д. Поэтому не важно, оригинальный зарядник вы используете или нет — главное, чтобы он был качественным.

Миф №5. Использование аккумулятора на морозе сильно ему вредит.

Думаю, многие сталкивались с тем, что на морозе смартфон начинает разряжаться быстрее и даже выключаться, что наталкивает на мысль, что батареям это неполезно. На деле все очень просто: электролит в аккумуляторах — это водосодержащий гель, а вода, как известно, замерзает при отрицательных температурах, выводя из работы часть банки, в результате чего она оказывается неспособна выдать нужный для работы ток, напряжение просаживается и контроллер начинает считать это разрядом, и при падении напряжения ниже критического банально выключает смартфон.

Но, разумеется, это не на всегда — при вносе устройства в теплое помещение аккумулятор вернет себе исходную емкость, разве что потеряет часть заряда. Поэтому можете смело использовать гаджет на морозе, его аккумулятору это не навредит — правда, стоит учитывать, что потом, при отогревании устройства, внутри может образовываться конденсат, и вот он уже вполне может убить любимый смартфон или планшет.

Миф №6. При повреждении аккумуляторы загораются и взрываются.

Наверное, многие видели эффектные ролики на YouTube, где проткнутые батареи красиво и ярко горели, и даже взрывались. Реальность же, как обычно, сурова — современные аккумуляторы в гаджетах делают максимально безопасными, и в самом худшем случае, сгибая и протыкая батарею, вы лишь почувствуете некоторый нагрев и увидите легкое тление.

Разумеется, я не призываю все бросать и идти играться с аккумуляторами, и тем более не буду описывать способы, которые гарантированно заставят их загореться — я лишь скажу, что сделать это достаточно сложно, и в бытовых условиях поврежденный аккумулятор едва ли несет за собой серьезную угрозу, так что не стоит его кидать на пол и с криками «мы все умрем» убегать из квартиры.

Миф №7. Выключение Wi-Fi или Bluetooth продлит время автономной работы.

Достаточно распространенный миф, который кажется логичным — ведь не даром тот же Wi-Fi роутер может греться, когда вы качаете торренты. На практике устройства связи практически всегда находятся в состоянии сна, и работают только тогда, когда нужно передать какие-либо данные. Поэтому не стоит выключать Wi-Fi на смартфоне, уходя из дома — без использования соединения модем будет потреблять минимум энергии, и вполне возможно, что даже меньше, чем потребуется на его повторного включения в будущем. В итоге, в лучшем случае, за сутки отключение того же Bluetooth может сэкономить вам пару процентов заряда — однако, согласитесь, это явно не то, о чем вы мечтали, читая гайды по продлению автономности вашего смартфона.

Миф №8. Всегда перед зарядкой нужно полностью разряжать аккумулятор.

Забавно, но этот миф диаметрально противоположен первому из списка — и, к слову, он действительно имеет под собой химическое объяснение, правда оно не работает для современных литиевых батарей. Все дело в том, что пару десятилетий назад были сильно распространены никель-кадмиевые аккумуляторы, которые обладали эффектом памяти. Иными словами, если вы начинали заряжать не разряженную полностью батарею, то ее емкость снижалась.

У литиевых аккумуляторов эффект памяти минимален, поэтому заряжать их можно с любого и до любого уровня заряда. Правда, все же раз в несколько месяцев имеет смысл разрядить гаджет в ноль и зарядить на 100% — это откалибрует батарею и позволит контроллеру более точно показывать уровень заряда.

Миф №9. Вздувшийся аккумулятор опасен — его нужно немедленно выкинуть.

Во-первых, аккумуляторы выкидывать нельзя — они как минимум серьезно загрязняют окружающую среду. Во-вторых, если не эксплуатировать эту батарею дальше, то она ничем не опаснее обычной пальчиковой батарейки.

Почему же аккумуляторы вздуваются? При химической реакции, которая, собственно, и питает ваши гаджеты, происходит частичное разложение электродов и электролита с образованием газа. Конечно, этот процесс обычно идет крайне медленно, и, если аккумулятор не бракованный, вздутие можно увидеть лишь при 1000 и больше циклах перезарядки, и то не всегда. Разумеется, если такой аккумулятор дальше не эксплуатировать, то газ больше появляться не будет, и он не взорвется. Часть аккумуляторов оборудованы клапанами, чтобы его стравливать, но даже если их нет — просто аккуратно отключите батарею и сдайте ее в специальный приемный пункт в вашем городе.

Некоторые умельцы аккуратно протыкают аккумуляторы, стравливают газ и продолжают их использовать — лично я не рекомендую это делать, ибо разгерметизация чревата дальнейшими проблемами, да и оставшаяся полезная емкость зачастую будет достаточно низкой.

Миф №10. Как только гаджет покажет 100% заряда, его нужно отключать от сети.

Этот миф обычно следует сразу после второго в нашем списке, и, казалось бы, он имеет смысл — раз 100% горит, значит батарея заряжена, и нечего ее дальше «насиловать». На деле аккумуляторы давно уже заряжаются хитро: обычно где-то до 80% идет быстрый заряд, зачастую за полчаса-час. А вот дальше, дабы продлить срок жизни батареи и не допустить перегрев, она начинает заряжаться малыми токами, даже если горит 100% — правда, очень и очень медленно, но все же это зачастую может дать вам еще с полчаса работы, что может быть важно.

Миф №11. Быстрая зарядка убивает аккумуляторы.

Миф достаточно современный, что не удивительно, ведь технологии быстрой зарядки появились относительно недавно. Адепты этого мифа говорят о том, что большой ток быстро приведет батарею в негодность, и, сюрприз — они правы. Вопрос только в том, насколько большим должен быть ток.

На деле современные литиевые батареи могут заряжаться до 80% емкости токами в 0.7-1С, где С — это емкость аккумулятора. Иными словами, если в вашем гаджете стоит аккумулятор емкостью в 3500 мАч, то его можно заряжать током аж до 3.5 А. А если ячеек, например, две, как в смартфонах от OnePlus или многих планшетах и ноутбуках, то допустимый ток будет аж 7 А — в 7 раз больше, чем у стандартного зарядника для iPhone.

Разумеется, обычные быстрые зарядки до таких токов не доходят — так, если брать популярный USB Power Delivery, то для зарядки смартфонов он предлагает три режима: 5 В/2 А (10 Вт), 12 В/1,5 А (18 Вт), 12 В/3 А (36 Вт). Как видите, даже самый продвинутый из них имеет ток всего 3 А, что можно считать безопасным уровнем для флагманских смартфонов с аккумуляторами на 3500-4000 мАч.

В результате можно сказать, что современные литиевые аккумуляторы — достаточно надежные и безопасные продукты, способные без сбоев работать пару лет: об этом отлично говорит тот факт, что на миллиарды проданных смартфонов случаев их возгорания по вине батарей практически нет. Конечно, бывают технологические недоработки, как в том же «бомбическом» Galaxy Note 7, но даже там на миллионы проданных гаджетов случаев пожара было всего несколько десятков.

Найдены дубликаты

Хрень бестолковая. Где это автор видел электролитические аккумуляторы в телефонах?

На деле современные литиевые батареи могут заряжаться до 80% емкости токами в 0.7-1С, где С — это емкость аккумулятора. Иными словами, если в вашем гаджете стоит аккумулятор емкостью в 3500 мАч, то его можно заряжать током аж до 3.5 А.

возможно он работает в травмпункте

Миф №последний. Здесь написана истина в последней инстанции.

Подключение wi-fi реально экономит энергию так телефон постоянно пытается найти сеть. Говорить о том, что wi-fi не тратит энергию в этот момент какое-то непонимание процесса.

Вообще, для понимания того, как аккумулятор работает рекомендую прослушать лекцию на эту тему на открытом образовании

Прочитал первый миф. На самом деле это не хуя не миф.

Исследование говорят, что дольше всего батарея прослужит при использовании ее от 30 до 80%.

Вот тока я манал такие заморочки, проще новую купить.

Причины указаны в мифе не верные, но доводить до нуля или де, как в мифе два до 100% ночью — вредно.

Ну я не пользуюсь такими смартфонами. Нахуй такой вообще покупать?

Странный подход производителя. Это у кого такие смарты?

Батарея все равно станет плохой раньше износа смарта.

Xiaomi, ASUS, Samsung, Honor, Apple, Meizu, HUAWEI, LG, Sony, HTC.

Хватит для начала?

У какого смарта эппл нельзя батарею сменить? Это не правда. Меняется без проблем.

Ну так у любого смарта можно и дисплей сменить, и процессор.

Они тоже теперь съёмные?

Ахахха, так вот ты о чем? Батареи даже съёмные, не надо врать тут. То, что батарея снимается не так легко, как было в тлф раньше, это не делает ее не съемной.

Проект Семь пятниц на неделе #119. Сегодня праздник популярных заблуждений.

Я практически уверен, что мой читатель не страдает всей этой антинаучной фигней, но все же стоит уточнить: кактус не защитит вас от «компьютерной радиации»; человек использует весь свой мозг, даже те, кто читает спидинфо; воду можно кипятить сколько угодно раз; кипяченую воду можно разбавлять накипяченной; бык не реагирует на красный, он вообще не различает цветов; страусы не зарывают голову в песок; у луны нет никакой «темной стороны», есть только невидимая; нельзя садиться за руль в пьяном состоянии; Ахиллес конечно же обгонит черепаху , а весь парадокс про попытку узнать на каком шаге он это сделает.

Я каждый день с 8 февраля рисую по комиксу, связанному с событием произошедшим в эту дату, когда она была пятницей! Если хотите поддержать меня, то вот — http://desvvt.art/

У англичанина в доме лопнул аккумулятор электросамоката

Шум на фотографии не зависит от размера сенсора

Я постоянно слышу фразы:

“фуллфрейм меньше шумит!”, “зачем ты взял D500, когда за те же деньги можно взять фуллфрейм?”, “фуллфрейм лучше во всём!”, “на фуллфрейме можно добавлять +1 стоп ISO и разницы с кропом не будет”

Так ли это на самом деле? И когда польза от фуллфрейма действительно есть.

FF меньше шумит?

В некоторых случаях FF действительно может дать пользу в виде более чистых снимков.

Это происходит при определенных условиях. Давайте разберемся, при каких.

Во-первых, нужно понять, чем отличаются FF и APS-C камеры. Главная и единственная характеристика формата кадра — размер светочувствительного элемента (в современных цифровых камерах это CMOS-сенсор или как еще говорят — «CMOS-матрица»).

Фактические размеры могут немного отличаться в различных камерах. Давайте возьмем для примера две камеры Nikon — D850 (FF) и D500 (APS-C). Размеры их сенсоров соответственно: 35,9х23,9 и 23,5х15,7 в миллиметрах. Кроп-фактор округленно равен 1,5.

Как можно заметить, ширина APS-C меньше, чем высота FF! И если APS-C повернуть на 90 градусов, то можно поместить два таких сенсора на площадь FF и еще останется место!

Площадь FF матрицы в 2,33 раза больше, чем площадь APS-C матрицы.

Диагональ FF матрицы в 1,52 раза больше, чем диагональ APS-C матрицы. Именно этот параметр называют кроп-фактором.

Как это всё влияет на снимки?

Давайте взглянем на пример.

Условимся, что этот снимок сделан на фуллфрейм камеру. Тогда как же будет выглядеть снимок на APS-C в точно таких же условиях? Вот так:

“О! Увеличилось фокусное расстояние”, — скажут многие. “Нет, не увеличилось”, — скажу я им.

В данном случае увеличилось “эквивалентное фокусное расстояние” (ЭФР). Термин очень скользкий и часто вводит в заблуждение. На самом же деле это понятие позволяет оценить только итоговый угол обзора, но никак не фокусное расстояние объектива.

Да, при увеличении фокусного расстояния сужается угол обзора, если размер сенсора не меняется. Но при изменении размера сенсора, фокусное расстояние объектива остается неизменным, несмотря на изменение угла обзора! Об этом я подробно расскажу в следующем посте.

Для наглядности рамкой выделен участок, который будет соответствовать APS-C сенсору.

Для понимания нужно усвоить один тезис: “при равных технологиях и равных размерах пикселя, две матрицы будут обладать одинаковым уровнем шума при просмотре снимка со 100-процентным масштабом кадра”. Заметьте — ни слова о размере сенсора! Почему? Фоточувствительные элементы матрицы не знают о существовании “соседей”! Никаким магическим образом 20 миллионов пикселей, что окружены пятнадцатью миллионами других пикселей, не станут работать лучше тех, которые работают в одиночку!

И таких рассуждений можно встретить на форумах в сколь угодно больших объемах. Для тех, кто “учил в школе немецкий” — первый человек говорит, что многие из его знакомых используют Nikon D500, чтобы увеличить потенциал телеобъектива. (Об это в следующей посте.)

Другой пишет, что если кропнуть кадр с фуллфрейма до размера APS-C, то потеряется “преимущество фуллфрейма в 1 ступень ISO”.

Непонимание базовых принципов работы сенсоров приводит к тому, что некоторые люди покупают D500 и D850 вместе для съемок дикой природы из-за разницы в «1 стоп шума».

Давайте разберемся, так ли это.

Возьмем две матрицы. Одна имеет размер 100х100 см. Другая — 1х1 см. В остальном они одинаковые в плане технологии и плотности пикселей. Предположим, что существует объектив, который позволяет получить изображение, используя обе эти матрицы.

Используя этот объектив, делаем два кадра с одной и той же точки, но на разные матрицы.

Из большего изображения вырезаем часть, соответствующую картинке, полученной центральным участком, размером 1х1 см.

Сравниваем с целым кадром матрицы 1х1 см.

Картинки будут на 100% идентичны по уровню шума.

Аналогичный результат получится, если матрицу 100х100 см заклеить непрозрачным материалом и оставить лишь окошко 1х1 см в центре. Матрица не обидится на вас и не станет работать хуже на этом квадратном сантиметре! Вы просто потеряете часть информации с участка вокруг этого квадрата.

Это всё равно, что подойти к распечатанной фотографии, висящей на стене и закрасить её, оставив прямоугольник ровно в её центре. Да, фотография поменяется. Но та часть, которая осталась не закрашенной, будет ровно такой же, какой была до покраски!

Строго говоря, матрицу большего размера сложнее охлаждать и это может привести к более “шумному” результату. Но зачастую это заметно лишь при техническом анализе в лабораторных условиях. Или при съемке в условиях крайне низкой освещенности. Например, в астрофотографии.

В каком случае FF будет действительно менее шумным?

Возьмем для примера две матрицы, которые идентичны во всём, кроме размера — одна FF, другая APS-C. Важно: одинаковой должна быть плотность пикселей, а не их количество!

Сделаем два кадра с одной и той же точки, с использованием одного и того же объектива. Условия освещенности, температура воздуха и прочее остаются неизменными. Естественно, параметры экспозиции должны быть одинаковые. Какие различия мы увидим?

1. Снимок на FF захватит больший угол, чем APS-C. Это разобрано выше.

2. …всё! Больше различий нет!

Если обрезать итоговый кадр с FF до размера APS-C, то получатся две одинаковые на 100% картинки! Никаких на “1 стоп меньше шума”! Просто одинаковые во всех отношениях кадры.

В данном случае кадрирование имеет ровно такой же эффект, какой имело бы физическое уменьшение размера матрицы. Если уж совсем просто сказать: отломав от FF матрицы лишние пиксели и сделав её по размеру равной APS-C матрице, вы получите… APS-C матрицу! Абсолютно идентичную по свойствам той, которая изначально была задумана таковой. Конечно, если у вас получится сохранить её работоспособность 🙂 Я снова повторяюсь, но хочу, чтобы вы поняли эту идею.

Это происходит потому, что независимо от размера сенсора, на одни и те же участки фокальной плоскости падает «один и тот же свет», если всё прочее оставить неизменным. Только маленький сенсор захватывает меньшую часть света, а больший сенсор — большую. Логично же?!

Так как же заставить FF меньше шуметь, но при этом не тронув остальные аспекты картинки? Очень просто. Нужно скомпоновать кадр так, чтобы он полностью соответствовал по углу обзора и перспективе кадру с APS-C.

Для этого нужно использовать объектив с иным фокусным расстоянием, и с аналогичным значением относительного отверстия. Сможете ли вы сами догадаться, чему должно равняться фокусное расстояние такого объектива? Вспомните про ЭФР, о котором говорилось выше. Да, нужно взять объектив с ФР, равным пресловутому ЭФР.

Например, снимок на APS-C был сделан через объектив 50 мм f/1,4. Тогда для соблюдения условий нам понадобится объектив 75 мм f/1,4. Он даст точно такой же угол обзор, что и был на первом снимке. (При условии, что кроп-фактор равен точно 1,5).

За счет сохранения диафрагменного числа на прежнем уровне, мы получаем аналогичное количество фотонов на единицу площади. Но площадь FF матрицы больше площади APS-C матрицы. Значит общее количество квантов света увеличилось. И этот свет собран ровно с того же объекта и в том же масштабе, что и в первом случае.

Увеличение общего количества света никаким образом не сказывается на абсолютном уровне шума. А значит и соотношение сигнал/шум (SNR) растет. Полезного сигнала стало больше и он “задавил” шум. Итог: визуально менее шумный снимок.

(Получившийся снимок будет отличаться в плане ГРИП и боке. Но речь сейчас про шум.)

Но за счет чего увеличилось общее количество света?

Как говорят клетки нашего организма: “Давайте займемся делением!”. Делить мы будем фокусное расстояние объектива на диафрагменное число. В ответе мы получим диаметр входного зрачка объектива.

Объектив, использованный на APS-C камере: 50 / 1,4 = 35,71 мм

Объектив, использованный на FF камере: 75 / 1,4 = 53,57 мм

. Чем больше диаметр входного зрачка объектива, тем больше света он собирает.

Не нужно путать диаметр передней линзы с диаметром входного зрачка. В многолинзовых оптических схемах это совсем не одно и то же.

Строго говоря, нужно считать площадь входного зрачка, но т.к. подавляющее большинство объективов имеет круглые линзы, то для простых сравнений можно обойтись и диаметром.

Так почему же я приплел сюда объективы, если речь идёт о форматах матриц?

Дело в том, что больший размер матрицы лишь позволяет добиться условий, при которых два снимка будут отличаться по шуму (и только по шуму) при прочих равных. Даёт больше возможностей. Но само по себе это не происходит при изменении размера матрицы. А реальное изменение происходит из-за объектива, а не размера матрицы.

Именно объектив собирает свет от объекта съемки. И размер матрицы никак на это повлиять не может!

Да, если использовать один и тот же объектив на FF и APS-C камерах, то FF сенсор соберет больше света в абсолютном значении. Но от интересующего вас объекта в обоих случаях придет одинаковое количество света. Что не решает задачу уменьшения шума. Если же вы хотели получить больший угол обзора — вы добились своего.

Представьте, что вы ждёте дождь, чтобы он полил огород. Вам не важно, будет ли дождь идти над всей деревней, над вашим и соседними участками одновременно или только над вашим. Главное, чтобы он полностью захватил ваш участок. А эффективность полива будет зависеть от интенсивности дождя над вашим огородом.

Общая площадь осадков — аналог размера сенсора. Интенсивность дождя — интенсивность света или количество фотонов на единицу площади.

Возьмем обратный пример. Попытаемся получить полностью одинаковые снимки (в плане угла обзора, перспективы и уровня шума) с использование FF и MFT (кроп-фактор 2, для пущей наглядности).

Сделаем кадр на FF и объектив 20 мм f/1,4.

Чтобы получить аналогичный угол обзора на MFT-камере, нам понадобится объектив с ФР 10 мм. Что касается относительного отверстия, то здесь нужно компенсировать размер матрицы. Ведь нам нужно набрать точно такое же общее количество света. Иначе сигнал/шум не будет соответствовать фуллфрейму.

Давайте снова делить. И здесь снова всё просто. Вычисляем диаметр входного зрачка объектива 20 мм f/1,4:

Для MFT нужно получить такой же диаметр входного зрачка, чтобы собрать такое же общее количество света, что и FF. Объектив с ФР в 10 мм будет обладать диаметром входного зрачка в 14,29 мм только в том случае, если на нем будет стоять справедливая маркировка “f/0,7”. Здорово, правда?! Но есть один нюанс! Такой объектив не существует! А если и появится когда-нибудь, то будет стоить космических денег.

Из этого и следует, что FF-сенсор лишь даёт возможность получать определенные результаты с использованием подходящих для этого объективов. Но если увеличивать лишь размер сенсора, то получить менее шумное изображение конкретного объекта невозможно. Камера будет лишь захватывать всё больший и больший угол, если это позволит объектив. Но SNR части изображения, в которой находится объект съемки, останется прежним!

Для запредельной наглядности можно сравнить Full Frame с камерой смартфона.

Основная камера моего смартфона обладает сенсором с размером 8х6,4 мм (1/2″). Кроп-фактор 5,41.

Объектив этой камеры: 4,77 мм f/1,75.

Диаметр входного зрачка: 4,77 / 1,75 = 2,73 мм

ЭФР: 4,77 * 5,41 = 25,8 мм

Следовательно, чтобы получить аналогичный угол обзора на FF-камере, нужно взять объектив 25,8 f/1,75. Точно такой объектив в реальности найти сложно, но близкие по значению объективы вполне доступны. Но мы будем оперировать именно расчетными данными.

Осталось посчитать диаметр входного зрачка:

25,8 / 1,75 = 14,74 мм,

что в 5,41 раза больше диаметра входного зрачка камеры смартфона!

Но это еще не весь масштаб трагедии. Общее количество собранного света зависит не от диаметра, а от площади входного зрачка!

Оные равны соответственно 5,84 мм^2 и 170,7 мм^2. Разница в 29 раз!

В 29 раз больше света собирает объектив FF-камеры при том же угле обзора, что и камера смартфона! Именно поэтому смартфоны никогда не догонят реальное качество фотографий с полноценных камер. Вычислительная фотография это хорошо, но против физики не попрёшь.

Ради интереса можно посчитать, на каком значении диафрагмы нужно сделать кадр на FF, чтобы он опустился по количеству света до уровня смартфона. При ФР в 25,8 мм, относительное отверстие нужно выставить на значение 9,45, оставив параметр выдержки на прежнем уровне.

А чтобы поднять смартфон до уровня FF, нужен объектив с пометочкой f/0,32.

Таких объективов, как ни трудно догадаться, не существует. И, к сожалению, даже если и появятся вопреки всем законам оптики, сенсор смартфона не выдержит такого потока света и кадр получится полностью пересвеченным. Но это уже совсем другая история (см. full well capacity).

Среди некоторых фотографов распространено мнение, что сокращение дистанции до объекта съемки в два раза, полностью аналогично использованию объектива с вдвое большим фокусным расстоянием (или зум-объектива на соответствующем ФР). Это неверно. При изменении расстояния до объекта меняется перспектива. Поэтому в полной мере компенсировать малый размер сенсора таким образом не получится.

Просмотр и печать

Как вы знаете по своему опыту, при просмотре снимка не в 100%-ом масштабе, он выглядит менее шумным. И это действительно так. При масштабировании происходит «усреднение» значений каждого пикселя изображения с соседними, что приводит к уменьшение шума.

Если стоя на одном месте снять одну и ту же сцену на один и тот же объектив, но на разные по размеру матрицы, то распечатанные в одном размере снимки будут выглядеть по-разному. Внезапно, да? «Попиксельный» уровень шума кадра с большей матрицы будет меньше, чем на кадре с меньшей матрицы. Т.к. произойдет то самое «усреднение».

Но снимок с большей матрицы захватит больший угол. То есть, в кадре будут те объекты, которых вообще нет на кадре с меньшей матрицы.

Если размер печати снимка, сделанного на меньшую матрицу, уменьшить пропорционально разнице в размерах матрицы, то и «попиксельный» уровень шума обоих кадров будет одинаковый.

Как вы поняли, это лишь следствия из того, что было сказано ранее. Но для полноты картины посчитал нужным объяснить.

— Невозможно с использованием одного объектива и двух матриц различного размера получить на 100% одинаковые снимки:

— Если делать кадры с одной точки, то будет отличаться угол обзора

— Если с камерой с меньшей матрицей отойти назад так, чтобы углы обзора сравнялись, то будет отличаться перспектива

— Если на камере с меньшей матрицей использовать объектив с пропорционально уменьшенным фокусным расстоянием и тем же относительным отверстием, что и у объектива на камере с большей матрицей, то общее количество света будет меньше на меньшей матрице из-за разницы в диаметре входного зрачка объектива

— Для того, чтобы получить одинаковый видимый шум на объекте съемки, нужно собрать одинаковое общее количество света от этого объекта. При равенстве времени выдержки это можно сделать только соблюдая одинаковый диаметр входного зрачка и никак иначе

— Объективы с одинаковым значением относительного отверстия, но с разными значениями фокусного расстояния собирают разное общее количество света, но при этом одинаковое количество света на единицу площади сенсора

— Общее количество света, собранное объективом никак не зависит от размера сенсора!

— Лишь общее количество света, собранное от одного объекта влияет на шум в изображении этого объекта. Единственный способ получить менее шумное изображение этого объекта с сохранением перспективы — использовать объектив с большим диаметром входного зрачка.

Перезаряжаемые воздушно-цинковые батареи, дёшево и сердито

Воздушно-цинковые батареи – это уникальные элементы питания, которые способны заменить собой литий-ионные АКБ, вот только у них есть существенный недостаток. По сути воздушно-цинковые батареи одноразовые, так как не способны к перезарядке. Но научной группе из Университета Мюнстера похоже удалось найти решение этой проблемы и попутно еще увеличить эффективность батареи.

Особенности воздушно-цинковых батарей

В отличии от «классических» батарей, в которых все элементы упакованы в прочный и герметичный контейнер (корпус), воздушно-цинковым батареям для работы требуется приток кислорода из окружающей среды.

Грубо говоря, такие батареи буквально «дышат» кислородом, который вступает во взаимодействие с катодом. И в результате такого взаимодействия образуются молекулы, которые проходят через пастообразный щелочной электролит и вступают в реакцию с цинковым анодом. Вот таким образом и происходит генерация электрического тока.

Но вся загвоздка заключена в том, что после такого взаимодействия с атмосферным кислородом цинковый анод расходуется в процессе окисления, и это делает батарею одноразовой (не перезаряжаемой).

Для того, чтобы устранить такой недостаток воздушно-цинковых батарей, ученые создали абсолютно новый тип электролита. Вместо пастообразной субстанции решено было применить более жидкий вариант, основанный на соли трифторметансульфоната цинка, что делает электролит не щелочным.

И, как утверждают разработчики, их новый электролит более химически стабильный, и что существенно важнее является обратимым, иначе говоря – стал перезаряжаемым.

По словам ведущего специалиста исследования В. Суна, созданный ими не щелочной электролит, привносит до сих пор никому неизвестный обратимый химический состав пероксида цинка (ZnO2)/O2.

После проведенных тестов воздушно-цинковая батарея с новым типом электролита показала достойные результаты. Так после 320 циклов заряд-разряд и порядка 1600 часов работы батарея оказалась полностью стабильна, что было объяснено воздействием водоотталкивающих анионов в электролите, которые защитили от воды катод.

Ответ на пост «Замена лампочки стоп-сигнала. Как это делают в США»

Сколько нужно американцев, что бы поменять батарею?

Недавно решил поменять аккумулятор в машине. Заранее проверил, нет ли окисления. Все чисто, проблем не должно быть. Приехал в Autozone, узнал, есть ли в наличии, оплатил (дали скидку за утилизацию старой батареи), говорят замена/установка бесплатно. Говорю, ок, давайте. Мог бы и сам две гайки открутить, но зачем руки пачкать, если сервис.

Обслуживала меня хрупкая девушка кассир, она же механик. Берет она эту батарею, которая весит больше неё и уверенной походкой идёт к моей машине. Ковырялась минут 10, не справилась, позвала коллегу, стали вместе ковырять. Не знаю, что у них там не заладилось, через плечо не заглядывал, умных советов не давал. В итоге он уронил инструмент куда-то между крылом и аркой (не уверен, что это именно так называется). Стали звать ещё одного, как я понял, менеджера. Он открутил арку, достал инструмент, ещё немного повозился и наконец-то снял мой аккумулятор. Снял вместе с клеммами. все втроём унесли мою батарею в магазин. Ещё минут через 20 вышли, установили новую. За причинённые неудобства дали бесплатно какие-то прокладки для клемм и пасту туда же.

В итоге, чистые руки и 40 минут потраченного времени

Машина моя, тег — «моё»

Статистика по бу аккумуляторам от ноутбуков

Всем привет. Может быть кому-то нужна статистика по Li-Ion БУ АКБ от ноутов. Покупал 50 штук по 100р нерабочих батарей от ноутбуков, после чего потрошил их и собирал АКБ для своей солнечной электростанции.

Тестировал их тестером известной китайской фирмы. Комплектовал ячейками, собирал по 42 Ah каждую ячейку. Делал 7s18+p. Отбраковывал все элементы ниже 1500mAh и с сопротивлением сильно выше номинала по даташиту. Исходя из этой планки: процент брака получился почти 50%. В дело пошло 154 элемента из 300.

Сваривал портативной точечной сваркой. Итого при затратах в 5000 рублей. Получил АКБ 24v на 42 Ah.

МИФЫ О ВАКЦИНАХ

Тем, кому лень читать весь пост, вот более подробный ролик на эту тему. Для всех остальных этот длиннопост.

Если вкратце, то правда на стороне официальной медицины. (лодку мне!)

Для тех, кому все-таки интересно, почему, я решил запилить отдельный пост, посвященный мифам, которые ходят вокруг вакцинации.

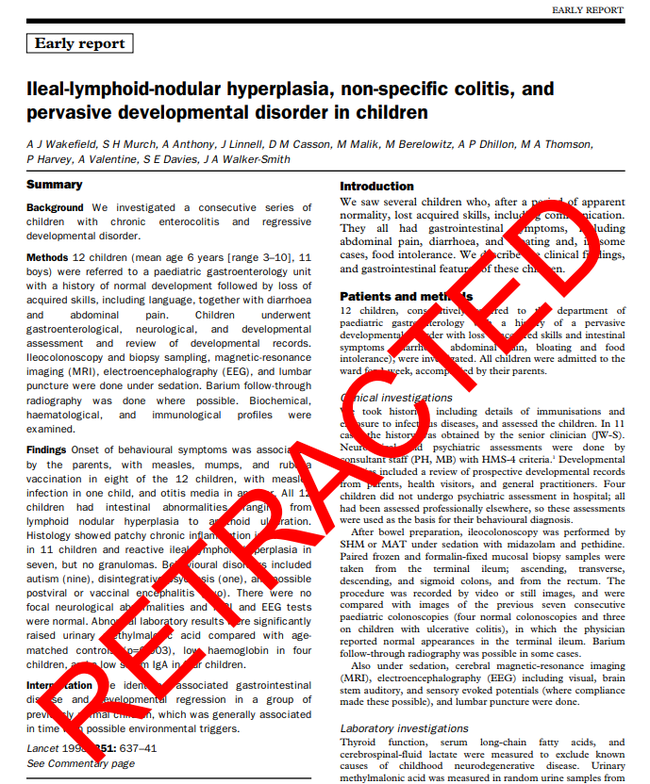

Миф порожден вот этой статьей 1998 года, опубликованной в журнале Lancet:

Ее автора – Эндрю Уэйкфилда – уличили в сознательной подтасовке фактов. Уэйкфилд был заинтересован в распространении подобного мифа финансово: он утверждал, что не следует прививать детей от кори, краснухи и паротита одновременно, и поэтому предлагал свою вакцину. А чтобы увеличить на нее спрос, он придумал миф о связи аутизма и прежней прививки.

Статью, конечно же, отозвали, но антивакцинаторы успели подхватить и распространить эту бредовую идею. Еще в 2002 году было проведено крупное исследование, включающее 537 тысяч детей, которое показало, что связи между вакцинацией и аутизмом НЕТ. И совсем недавно было опубликовано еще одно исследование, включающее уже 660 тысяч детей, по результатам которого связи между вакцинацией и аутизмом по-прежнему нет. Вот это сюрприз!

Поэтому любого, кто вам будет говорить об аутизме после прививок, может смело слать на три буквы.

Миф №2 Билл Гейтс спонсирует вакцинацию населения планеты (а своих детей не прививал)

Миф о том, что Билл Гейтс якобы не прививал своих детей, порожден одним зарубежным сайтом, ссылку на который я бы с радостью вам предоставил, вот только нужной уже статьи на нем уже нет.

В любом случае, текст этой самой статьи вслепую копируется и распространяется между антивакцинаторами. В ней говорится о том, что некий австралийский доктор, который лечил детей Билла Гейтса, заявил на каком-то врачебном симпозиуме о том, что Билл своих детей не прививал. Имя доктора, дата и место проведения симпозиума нигде, абсолютно нигде, не указывается.

К слову, если ввести в поисковике: “Билл Гейтс прививки дети” выдаются статьи и видео на тему антивакцинаторства, а если там же запросить: “bill gates vaccines children”, то выдаются статьи, опровергающие этот миф.

К этой же истории приплетают выступление Билла на TED, где он рассказывал о проблеме избыточного образования углекислого газа и указывал растущее население планеты как одну из причин. Он сказал, что «при условии успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья может снизиться рост населения.»

Здоровый человек в этом слышит призыв к рождению малого количества детей, но вкладывании сил и средств в их здоровье и образование, как и принято в цивилизованных странах. Человек, мозг которого занят всякой псевдонаучной и конспирологической чушью, слышит в этом призыв к убийству младенцев (?)

Что имеем в сухом остатке: аргумент, что Билл Гейтс не прививал своих детей безоснователен, а утверждение, что он стремится убивать детишек – просто конспирологическая ахинея, притянутая за уши.

Миф №3 Прививки вызывают бесплодие в пятом поколении! Это доказала в своем эксперименте на кроликах проф. Аманджолова!

Поиск по научно-рецензируемым источникам на scholar.google.ru не помог мне найти работы профессора Аманджоловой. Поиск обычными поисковиками тоже не помог.

В копипасте на сайтах антипри пишут, что у нее около 150 научных публикаций, и кое-что мне удалось накопать: тема ее кандидатской диссертации и пару научных статей, ОДНА из которых связана с вакцинами, да и в той просто говорится о том, что к вакцинации беременных надо подходить очень аккуратно.

В любом случае, даже если где-то ее работа о бесплодии, вызванном вакцинацией, и была опубликована в адекватном научно-рецензируемом издании, а я просто не смог найти эту работу, ссылаться на исследование, проведенное ОДНИМ человеком как минимум ошибочно. Подобные заявления проверяются и не один раз, прежде чем их вынесут на широкую публику.

Миф №4 «Вакцина» от слова «vacca», что с латинского означает «корова». Следовательно, вакцинация — это оскотинивание людей

Этот миф один из самых старых: ему около 200 лет. Все делом в том, что слово «вакцина» образовано от латинского «vacca», что означает «корова». Слово выбрано неслучайно: в конце 18 века, когда в разгаре была эпидемия натуральной оспы, английский врач Эдвард Дженнер обнаружил, что переболевшие коровьей оспой не болеют, либо болеют в легкой форме натуральной оспой. На основании своих наблюдений Дженнер привил восьмилетнего мальчика, втерев ему в царапину на коже содержимое пустул больной коровьей оспой крестьянки.

У мальчика началось легкое недомогание, которое прошло само собой через несколько дней. Стоит отметить, что мальчик вырос, дожил до седин и так никогда и не заболел натуральной оспой, а открытие Дженнера спасло десятки тысяч его современников и миллионы жизней в будущем.

Кстати, антивакцинаторство как движение зародилось вскоре после открытия самой первой вакцины, и уже тогда этой фигней занимались только шарлатаны по типу гомеопатов. Вот только с тех пор вакцины вместе медициной в целом совершили гигантский скачок вперед, став безопаснее, надежнее и эффективнее, а у антивакцинаторов, как мы видим, даже аргументы толком не поменялись.

Миф №5 У ребенка от рождения хороший иммунитет, который может бороться с микробами! Прививаться не обязательно!

Кто читал предыдущий пост знает, почему нужно прививаться хотя бы от туберкулеза (и кому нужно прививаться).

Существует мнение, что иммунитет у ребенка от рождения хороший, и его вполне достаточно, чтобы самостоятельно противостоять вирусам и бактериям, вызывающим опасные инфекционные заболевания. И что поэтому якобы нет необходимости в вакцинации. Миф этот имеет типичное для всех околонаучных мифов происхождение: специалист недостаточно точно выразился, его поняли не совсем правильно, и вот мы имеем то, что имеем.

Как дела обстоят на самом деле.

Младенец действительно имеет неплохой иммунитет в первые месяцы жизни. Но с одной оговоркой: если этот младенец находится на грудном вскармливании.

Дело в том, что у человека есть иммунитет неспецифический и специфический (приобретенный). Специфический иммунитет организм приобретает после встречи с возбудителем заболевания, то есть непосредственно переболев или сделав прививку. Так вот сразу после рождения у человек нет приобретенного иммунитета. Ну а когда бы он его успел… ПРИОБРЕСТИ?!

Поэтому эволюционно сложилось так, что мать вместе с грудным молоком первые несколько месяцев передает своему ребенку антитела ко всем инфекционным агентам, с которым успел столкнуться ее иммунитет. Важно понимать, что иммунная система ребенка в данном случае, не учится, просто иммунная система матери как бы распространяется на организм ребенка. Очевидно, что это не навсегда и в ближайшее время ребенку потребуется вырабатывать свой собственный специфический иммунитет.

Миф №6 В прививках есть полисорбат-80 — вещество, которое повышает проницаемость гематоэнцефалического барьера — а, значит, что вся гадость из прививок попадает прямо в мозг!

Полисорбат 80 используется при изготовлении вакцин. ввиду определенных его свойств он позволяет сделать так, чтобы в препарате оказалась определенная доза определенного вещества.

Поэтому в прививках могут оказаться следы полисорбата 80, то есть его составе либо нет, либо он находится в очень малой концентрации. Малой даже по соотношению к составу вакцины.Поэтому даже если он увеличивает проницаемость гематоэнцефалического барьера, что скорее всего неправда, то количество вещества, которое попадает в мозг при этом ничтожно мало.

В любом случае применения полисорбат 80 в медицине не ограничивается только вакцинами, поэтому его дальнейшие исследования будут продолжаться, а значит данными в ближайшем будущем будет развеян окончательно.

Миф №7 В прививках есть алюминий, который обладает нейротоксичными свойствами

После того, как антивакцинаторы поняли, что аргумент про содержание солей ртути в составе вакцин не выдерживает ни малейшей критики,

они переключились на другой компонент: алюминий, который применяется как адъювант, то есть вещество, которое стимулирует иммунный ответ. Более того, в спорах приводятся исследования ученых, подтверждающих нейротоксичность алюминия или то, что его обнаруживают в сосудах головного мозга при болезни Альцгеймера.

Сразу опустим момент с нейротоксичностью: содержание алюминия в вакцине, конечно, побольше, чем полисорбата 80, но его все еще очень-очень-очень мало. Не стоит переживать из-за пары-тройки ваших нейронов, потому что у вас про запас осталось еще несколько миллиардов.

Но я не спроста уточнил, что антивакцинаторы в последние года наиболее активно используют именно этот миф. Если вы будете искать в гугл.сколар эту тему, вы найдете немало исследований, авторы которых намекают на опасность алюминия в составе вакцины. И, честно говоря, я даже как-то немного напрягся, подготавливая сценарий к этому ролику: уж больно много подобных статей! Но, те кто смотрел выпуск про то, как надо искать информацию знают, что всегда надо обращать внимание на авторов исследования. Штука в том, что авторами подобных статей почти всегда являются два канадских ученых: Люциа Томленович (фото выше) и Кристиан Шоу.

Во-первых, качество их совместных работ неоднократно подвергалось довольно жесткой критике, мол, выводы безосновательны, а методика исследования бестолковая.

Во-вторых, в одном из исследований они утверждают, что есть угроза развития аутизма после прививки.

В-третьих, даже эксперты ВОЗ опровергают результаты их исследований.

И в-четвертых моё любимое. Любые исследования требует финансовых затрат. Много исследований требует хороших финансовых затрат. А много исследований с одинаковым выводом, проводимых авторитетным ученым, требуют 900,000$ — именно эту сумму профессор Шоу получил от фонда семьи Клэр Двоскин — одной из самых влиятельных антивакцинаторов в мире — на свою работу.

Справедливости ради, уточню: в заключениях Томленович и Шоу всегда писали, что есть опасность и нужно дальше копаться в этой теме. Они привлекали внимание антивакцинаторов скорее заголовками работы, чем ее сутью. У них есть спонсор-антивакцинатор, который будет рад увидеть только определенный результат от своих финансовых вложений, если результаты ему не будут нравится, то и деньги выделять нет смысла. А если бы Томленович и Шоу были более смелыми в своих высказываниях, то научное сообщество очень быстро и легко опровергло бы результаты их работ, то их ценность была бы нулевой, то есть деньги выделять снова не имеет смысла. Поэтому единственное, что им оставалось делать, что они в принципе и делают — это пугать страшилками и неоднозначными результатами сомнительных исследований.

В заключении к видео я хотел бы сказать, что проблема антивакцинаторства в мире актуальна как никогда. ВОЗ включила ее в список 10 причин, которые могут привести к вымиранию человечества, а разработчики культовой игры Plague,в которой нужно уничтожить население планеты, организовав пандемию инфекционного заболевания, добавили антипрививочников, которые, понятное дело, помогают вам достичь своей цели. Если уж это не повод обратить свое внимание на происходящее, то я не знаю

Миф о редкости некоторых монет «перевертышей»

Очень часто сейчас на многих форумах, группах в ВКонтакте и Одноклассниках всплывают вопросы подобного типа: Quarter Dollar LIBERTY 1965 года перевертыш или Монета-перевертыш 1 США Вирджиния, где люди не знакомые с нумизматикой, но начитавшись псевдо нумизматический сайтов или просто пытаются нажиться на том, чего не понимают, пытаясь продать или узнать стоимость монет столь редких как: монета Quarter dollar 1969 Liberty перевертыш какая цена?

Но давайте разберемся откуда же это пошло? А пошло это с того, что в среде нумизматов есть те, кто увлекаются бракованными монетами, в частности монетами России и СССР и монеты перевертыши занимают в этой нише одно из главных мест, а так же имеют не плохую цену особенно когда соотношение аверса и реверса равны 180 и 90 градусов. Но почему так, почему иностранные монеты «перевертыши» ничего не стоят, а монеты России стоят денег? Все потому, что в ряде стран Европы и Америки, в том числе и США чеканка монет производится в монетной соосности, то есть соосность аверса и реверса монеты равны «180» градусов, это и называется монетным соотношением сторон. В России, СССР же соосность «0» градусов, так называемая медальная соосность. В массовом варианте монетная соосность в России использовалась только на облачных монетах Елизаветы, это обусловлено тем, что изображения на штемпелях обеих сторон имеют форму треугольника, и при такой установке нагрузка на штемпеля существенно уменьшается, что повышает срок их службы. Также с целью уменьшения нагрузки на штемпеля в июле 1756 года был уменьшен диаметр и увеличена толщина монет при сохранении неизменным веса. Это позволило точнее выдерживать вес, который ранее обычно превышался. Все 5-копеечники имеют обозначение монетного двора «СПБ».во всех остальных случае такой разворот типичен для отечественных монет.

Можно объяснить то же самое более простым языком, понятным обычным людям, не нумизматам. Есть два типа соотношения аверса и реверса — монетный и медальный . В случае , если взять монету двумя пальцами по вертикали и повернуть на другую сторону , там Вы увидите перевёрнутое изображение — это МОНЕТНЫЙ ТИП . В противном случае это МЕДАЛЬНЫЙ ТИП . В большинстве стран ( и в России в т.ч. ) применяется МЕДАЛЬНЫЙ ТИП. МОНЕТНЫЙ характерен для Швейцарии, Франции, США и многих других стран.

Теперь думаю вам понятно, что если вы нашли монету например 25 центов США и она является перевертышем, то это норма для нее и она не стоит дороже, но если вы нашли такую же монету и она не перевертыш, вот тут вам повезло и ее цена будет гораздо интереснее.

Разговоры с богом: Реальность или Галлюцинации?

ДАНГЕР: Для ленивых есть видеоверсия, мотайте в самый конец статьи. Приятного чтения/просмотра.

С давних пор всех интересовал феномен “голосов в голове” ну или схожих с этим явлений.

Одни называли это божественным даром и становились библейскими пророками, другим же везло меньше — их просто сжигали на кострах за сатанизм.

Даже мне довелось беседовать с такими людьми. Не с теми кого сожгли, это было бы странно, а с теми кто слышал эти голоса. Было это в одном из санаториев, которые я в детстве часто посещал, т.к постоянно болел. И там один мальчик, переболевший смертельным заболеванием, рассказывал мне о визитах дьявола. О том, как тот склонял его ко греху. Сатана подговаривал его курить, веселиться и — самое страшное — смотреть телевизор. Это было в детстве, и тогда я ему конечно не поверил, просто не воспринял всерьёз.

И, я уверен, такое происходит постоянно. Мы, люди, которые обычно с таким не встречаются, склонны считать этих фантазеров какими-то сумасшедшими, что вроде бы и логично, но. это далеко не так. Если человек верит в противостояние бога и дьявола, и все, что он делает на протяжений многих месяцев, это молится. Нет ничего удивительного, что он будет слышать голоса, разговаривать с богом и даже чувствовать присутствие ангелов на своем плече.

И сегодня мы с вами разберемся, почему люди видят то, чего на самом деле не может быть, и почему это происходит так часто.

Мы мыслим шаблонами. Наш мозг устроен так, чтобы докручивать информацию даже исходя из неполного массива данных. Проще говоря, мозг ведет себя, как ему привычно, и склонен обрабатывать информацию так, чтобы понять, что по его мнению должно произойти, исходя из уже существующих шаблонов. Если проще, мозг достраивает картинку, даже если не все ее детали видны.

Вот вам довольно незамысловатый эксперимент. В 1997 году двое психологов из университета штата Иллинойс отобрали две группы, по 11 человек в каждой. Попросили их прогуляться по зданию театра и рассказать, что они видели или чувствовали. При этом первой группе сказали, что здание просто закрыто на ремонт, а второй, что в здании якобы обитают привидения.

В итоге 9 из 11 человек из второй группы признались, что на них здание произвело неизгладимое впечатление, т.е они ощущали, что-то потустороннее. Это говорит о том, что иногда даже небольшого упоминания о том, что в здании могут быть призраки, достаточно, чтобы мозг начал их искать и впоследствии нашел.

Это произошло ни вчера, ни даже не позавчера, и уж тем более не по желанию какого-то там бога. Это всё результат миллионов лет эволюции человека. Давайте представим дежурную ситуацию, которой принято объяснять это явление людям.

Вы гоминида, которая живет миллионы лет назад и вам во что бы то не стало нужно выжить. Если вы в траве заметите что-то пятнистое, похожее на тигра или леопарда, то, если вы хорошая особь, вы побежите от этой травы со всех ног. И не важно, что это могли быть простые цветочки, лишь отдаленно напоминающие окрас хищника. Даже в этом случае вы будете правы. Ведь если там просто цветы, вам ничего не грозит, вы просто пробежались и пошли дальше заниматься своими делами. Но если в траве тигр, а вы не убежали, то вас съедят.

Поэтому побег в обоих случаях будет выигрышной стратегией.

Именно так наш мозг способен генерировать и заранее просчитывать разные модели поведения, имея в своем распоряжении уже готовые шаблоны. И исходя из той информации, которую он получает, он уже наполовину представляет себе, что происходит в окружающем нас мире. Это наша особенность миллионы лет сохраняла нашим предкам жизнь.

То же самое происходит, когда в наш мозг поступает недостаточно информации о внешнем мире. Люди очень часто галлюцинируют в старости, когда их подводит слух или зрение. Это случается примерно у 10% таких бабуль и дедуль. К примеру люди могут слышать музыку. Они могут месяцами прислушиваться к стенам, подозревая соседей в том, что они никогда не выключают магнитофон даже на ночь. И причем музыка эта может очень сильно отличаться, иногда это просто пение солиста, иногда скрипка, а иногда и целый хор с оркестром.

Зрительные галлюцинации посещают и полностью психически здоровых людей с потерей зрения, это называется синдромом Шарля Бонне. При этом синдроме люди видят разные геометрические фигуры, пятна, лица, мультфильмы. Все из-за того что зрительный отдел коры головного мозга больше не получает сигналов, он становится гиперактивным и возбудимым и начинает запускаться самопроизвольно.

Из-за этого человек и видит самые разнообразные галлюцинации, причем, в случайном порядке. А вот что именно человек увидит уже зависит от того, какие группы нейронов активируются. За этим можно не только наблюдать, но даже и предугадывать тип галлюцинаций, которые человек увидят, например, когда его помещают в томограф и начинают следить за активностью мозга. И по тому, в какой части мозга начнется активность, можно предсказать образ, который он после увидит. Вот такой вот способ чтения мыслей.

Не обошел боженька стороной и такую болезнь, как эпилепсия, известную с давних времен как «Священная болезнь». Ещё Гиппократ считал её причиной божественного вдохновения. Несмотря на то, что судорожные эпилептические припадки выглядят довольно страшно, людям порой нравится то, что они наблюдают в преддверии приступа.

Приступам всегда предшествует некое странное состояние, которое называют «аурой». У каждого человека они свои, у кого-то это божественные образы, которые помогают людям укрепиться в их вере, у кого-то лица, пятна, странный запах, у кого-то звон в ушах. После этого люди, как правило, обрубаются и приходят в сознание уже в скорой или же через несколько секунд, не успев даже понять что произошло.

Хорошим историческим примером такой обожествлённости была Жанна Д’арк, которая по предположениям ученых страдала от эпилептических припадков. Но в её случае злобные англичане совсем не хотели, чтобы она испытывала божественное единение и обвинили её в ереси.

Казнили её, конечно, по другим причинам, но случай интересный и довольно показательный: когда человека с психическим заболеванием одна страна возводит в святые, а другая — в еретики. Универсальный пример, так сказать.

Но давайте немножко все же отойдем от заблуждения, что галлюцинировать могут только люди с какими-то конкретными нарушениями мозга.

Порой самые страшные метамарфозы с нашим разумом способно творить такое обстоятельство, как изоляция. Ну или же одиночество, называйте, как хотите. Такие галлюцинации могут быть очень разнообразными: от безобидного (а в некоторых случаях даже полезного) эффекта присутствия, до сильных психозов после длительного пребывания с самим собой наедине, которые в прямом смысле могут свести человека с ума.

Эффект присутствия — это когда людям кажется, что им кто-то или что-то помогает, к примеру, принимать решения. И случается это как правило в сложных экстремальных ситуациях. Подобное чаще случается с альпинистами и одинокими мореплавателями. Когда люди испытывают очень сильные физические нагрузки, недосып, жажду, голод или когда они впадают в отчаяние.

Их мозг начинает с ними разговаривать, давать дельные советы и даже принимать за них решения. Хороший пример Герман Буль — небезызвестный австрийский альпинист, который после покорения вершины в 8126 метров чувствовал чьё-то присутствие.

«. Я увидел два силуэта. Я закричал от радости. Я слышал их голоса, кто-то звал меня по имени, но вокруг не было ничего кроме скал. Подавленный, я продолжил восхождение. Осознание пришло моментально. Я слышал голоса, но на самом деле они были только в моей голове. Но я отчетливо ощущал, что я здесь не один».

И, возможно, такой феномен помогает людям переживать трудные времена, времена одиночества или сложных моральных терзаний. Но не всем так везет, и бывает, что одиночество и изоляция творит порой непоправимые вещи с нашей психикой.

К примеру годах в 50-ых 60-ых министерство обороны США и Канады финансировали серию экспериментов, которые на сегодняшний день с этической точки зрения проводить вряд ли кто-нибудь решился бы. В одном из таких, ученые пригласили добровольцев из ряда студентов пожить от двух до нескольких недель в звуконепроницаемых комнатах. Ставилась цель свести к минимуму физическую деятельность и смотреть на реакцию организма. Спустя всего пару часов испытуемые почувствовали тревогу. Позже многие стали вести себя очень эмоционально и беспокойно, у них снизились способности к решению арифметических задач и тестов.

Позже они начали испытывать галлюцинации: от простых геометрических фигур до сложных вроде белок, несущих рюкзаки за плечами. И вплоть до того, что им казалось, что комнаты, в которых они сидели, находятся в движении, а объекты окружающего мира постоянно меняют свою форму и размеры.

Также люди могут испытывать разного рода слуховые и зрительные галлюцинации, когда, к примеру, на человека действует инфразвук — т.е звук очень низкой частоты, который мы не способны услышать. Ну или же звук близкий к таковому.

Еще более галлюциногенным эффектом обладают разные таинственные места вроде старых библиотек, где в книгах между страницами могут жить микроскопические грибы, споры которых при длительном контакте могут вызывать разного рода видения. Или же старинные дома, в подвалах которых могут расти грибы и точно так же частый контакт с их спорами может вызывать галлюцинации.

Вообще, галлюцинации — это следствие аномальной электрической активности в определенных отделах нашего мозга. Появиться они могут буквально от чего угодно: травмы головы, болезни, переутомления, одиночества, голода или бурной фантазии. Наш мозг настолько привыкает к тому, что нас окружает, что даже когда этого нет, он сам достраивает в нашем сознании предметы, которые нам привычны.

И в следующий раз когда вам будут говорить о привидениях или явлении господа, знайте — ничего в этом сверхъестественного нет. Просто с этими людьми в какой-то момент решил поговорить их собственный мозг, встроив в их реальность то, во что они очень сильно верят. На самом деле, причин, по которым люди испытывают галлюцинации, очень много, и те, которые я сегодня перечислил, далеко не все. Я бы даже сказал это меньшая их часть.

Детальнее с этой темой можно ознакомиться в книге Оливера Сакса, которая так и называется “Галлюцинации”, ещё можете полистать книгу Криса Фрита “Мозг и душа”.

Источник