Реферат: Режим зарядки аккумуляторов

Проблемы зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов по прежнему актуальны. Какое зарядное устройство лучше? Как определить момент окончания зарядки? Какой режим зарядки предпочтительнее?

Зарядное устройство обязано, прежде всего, передать аккумулятору соответствующий электрический заряд. Но это требование дополняется обычно пожеланиями обеспечить быстроту зарядки аккумулятора, сохранить на протяжении длительного времени его номинальную емкость, сделать зарядку безопасной и др.

В зарядных устройствах любого типа важнейшим является определение момента окончания зарядки аккумулятора. Это делается несколькими способами.

1. При зарядке аккумулятора постоянным, не изменяющимся в процессе зарядки током ее прекращают вручную по истечении определенного времени. На такой режим ориентированы многие наиболее дешевые зарядные устройства. Зарядный ток в них составляет обычно I=0, 1·Е, где I — зарядный ток в амперах, а Е — емкость аккумулятора в амперчасах. В этом режиме емкостной КПД аккумулятора принимают равным 2/3 и, соответственно, длительность зарядки устанавливают равной 15 часам. Режим зарядки малым током (он может быть и меньше 0, 1·Е при соответствующем увеличении продолжительности зарядки) замечателен тем, что даже при значительной перезарядке аккумулятор не будет поврежден, во всяком случае — не взорвется.

2. Аккумулятор заряжают постоянным током, многократно превышающим 0, 1·Е (в 10. 20 раз). Зарядка прекращается автоматически по истечении заданного — более короткого — времени.

В режиме такой интенсивной зарядки обязательно должно соблюдаться следующее. Во-первых, аккумулятор необходимо предварительно разрядить (обычно — до 1 В на банку); во-вторых, должна быть обеспечена строгая зависимость продолжительности зарядки от установленного значения зарядного тока и, в третьих, обеспечено аварийное его отключение (например, по перегреву корпуса).

По идее к этой категории относятся многие зарядные устройства, появившиеся на нашем рынке, но, к сожалению, далеко не все они обеспечивают должную безопасность.

3. Ток зарядки — не обязательно постоянный. Зарядку аккумулятора прекращают при увеличении его температуры. Этот способ имеет серьезные недостатки (аккумулятор почти всегда перезаряжается, ненадежен тепловой контакт и др.) и используется, как правило, лишь для аварийного отключения аккумулятора.

4. Ток зарядки — фиксированный, многократно, как правило, превышающий 0, 1·Е. По достижении на аккумуляторе заданного напряжения зарядка заканчивается автоматически. Этот принцип долгое время использовался в самых лучших зарядных устройствах, потеснив систему зарядки аккумулятора малым током.

Установка порогового напряжения здесь весьма критична. Обычно его значение выбирают в пределах 1, 45. 1, 55 В на аккумуляторную банку, чаще — 1, 48 В. Пороговое напряжение зависит, к тому же, от температуры окружающей среды и «возраста» аккумулятора.

Неизменный ток зарядки здесь, вообще говоря, не обязателен. Но это упрощает учет потерь на подводящих проводах. Если из-за их неучета на аккумуляторе будет установлено заниженное пороговое напряжение, это обернется недобором заряда, а установленное лишь на один милливольт выше реального, приведет к тому, что процесс зарядки аккумулятора никогда не кончится. Вернее, кончится тем, что аккумулятор либо перегреется — при малом зарядном токе, либо взорвется — при большом.

Во избежание этого некоторые зарядные устройства по достижении напряжения, чуть меньше порогового, переходят на дозарядку аккумулятора безопасным током, которым ее и завершают.

5. Процесс зарядки контролируют по скорости увеличения напряжения на аккумуляторе: оно быстро увеличивается непосредственно перед ее завершением. Отследив этот момент, зарядное устройство уменьшает большой ток зарядки (он доходит в них до 2·Е) до малого, безопасного, которым зарядка и завершается. По причинам, изложенным в п.4, оба эти тока также лучше иметь фиксированными, не изменяющимися во времени.

Этот способ стал привлекать к себе внимание с появлением специализированной микросхемы U2402B.

6. Как и в предыдущем случае, при зарядке постоянным током состояние аккумулятора определяют по скачку напряжения. Для получения хороших характеристик зарядку ведут током не менее 2·Е.

В таких зарядных устройствах обычно используют аналого-цифровые преобразователи (например, микросхему ТЕА1100 фирмы Philips), которые позволяют заметить 1%-ный скачок напряжения и во время прекратить зарядку. Зарядным устройствам, собранным на базе такой микросхемы, не нужны регулировки, связанные с изменением числа заряжаемых аккумуляторов. В качестве защитной меры в них контролируется продолжительность зарядки.

Ни один из рассмотренных выше способов зарядки сам по себе не является оптимальным. Поэтому нередко они сочетаются.

К наиболее интересным можно отнести сегодня зарядное устройство ULTRA DUO, в котором зарядка заканчивается по всплеску напряжения на аккумуляторе (как в варианте 6), но зарядный ток в ходе ее принимает разные значения. В этой процедуре минимизируется время зарядки аккумулятора.

В зарядном устройстве MULTI-CHARGE-A-MATIC CG-325 фирмы HITEC окончание зарядки определяется как ив предыдущем случае, но зарядка ведется установленным постоянным током (максимально 4, 5 А). Кроме таких обычных функций, как разрядка аккумулятора перед зарядкой, проверка его емкости, защита от переполюсовки, контроль длительности зарядки и звуковая сигнализация ее окончания, это устройство благодаря встроенному преобразователю напряжения может заряжать от 12-вольтного автомобильного аккумулятора десять последовательно соединенных никель-кадмиевых аккумуляторов (напряжение на которых в заряженном состоянии доходит до 16 В). Это оценят прежде всего автомобилисты, пользующиеся портативными радиостанциями.

По установившейся терминологии зарядка аккумулятора может быть очень быстрой (до 15 мин), быстрой (до 1 ч), ускоренной (до 3. 4 ч), нормальной (от 12 до 16 ч) и медленной. Реальная емкость аккумулятора зависит от температуры и значений тока зарядки и разрядки. Наибольшая измеренная емкость получается при зарядке аккумулятора большим током и разрядке малым.

Источник

Читать реферат по всему другому: «Режим зарядки аккумуляторов» Страница 1

Режим зарядки аккумуляторов

Проблемы зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов по прежнему актуальны. Какое зарядное устройство лучше? Как определить момент окончания зарядки? Какой режим зарядки предпочтительнее?

Зарядное устройство обязано, прежде всего, передать аккумулятору соответствующий электрический заряд. Но это требование дополняется обычно пожеланиями обеспечить быстроту зарядки аккумулятора, сохранить на протяжении длительного времени его номинальную емкость, сделать зарядку безопасной и др.

В зарядных устройствах любого типа важнейшим является определение момента окончания зарядки аккумулятора. Это делается несколькими способами.

1. При зарядке аккумулятора постоянным, не изменяющимся в процессе зарядки током ее прекращают вручную по истечении определенного времени. На такой режим ориентированы многие наиболее дешевые зарядные устройства. Зарядный ток в них составляет обычно I=0, 1·Е, где I — зарядный ток в амперах, а Е — емкость аккумулятора в амперчасах. В этом режиме емкостной КПД аккумулятора принимают равным 2/3 и, соответственно, длительность зарядки устанавливают равной 15 часам. Режим зарядки малым током (он может быть и меньше 0, 1·Е при соответствующем увеличении продолжительности зарядки) замечателен тем, что даже при значительной перезарядке аккумулятор не будет поврежден, во всяком случае — не взорвется.

2. Аккумулятор заряжают постоянным током, многократно превышающим 0, 1·Е (в 10. 20 раз). Зарядка прекращается автоматически по истечении заданного — более короткого — времени.

В режиме такой интенсивной зарядки обязательно должно соблюдаться следующее. Во-первых, аккумулятор необходимо предварительно разрядить (обычно — до 1 В на банку); во-вторых, должна быть обеспечена строгая зависимость продолжительности зарядки от установленного значения зарядного тока и, в третьих, обеспечено аварийное его отключение (например, по перегреву корпуса).

По идее к этой категории относятся многие зарядные устройства, появившиеся на нашем рынке, но, к сожалению, далеко не все они обеспечивают должную безопасность.

3. Ток зарядки — не обязательно постоянный. Зарядку аккумулятора прекращают при увеличении его температуры. Этот способ имеет серьезные недостатки (аккумулятор почти всегда перезаряжается, ненадежен тепловой контакт и др.) и используется, как правило, лишь для аварийного отключения аккумулятора.

4. Ток зарядки — фиксированный, многократно, как правило, превышающий 0, 1·Е. По достижении на аккумуляторе заданного напряжения зарядка заканчивается автоматически. Этот принцип долгое время использовался в самых лучших зарядных устройствах, потеснив систему зарядки аккумулятора малым током.

Установка порогового напряжения здесь весьма критична. Обычно его значение выбирают в пределах 1, 45. 1, 55 В на аккумуляторную банку, чаще — 1, 48 В. Пороговое напряжение зависит, к тому же, от температуры окружающей среды и «возраста» аккумулятора.

Неизменный ток зарядки здесь, вообще говоря, не обязателен. Но это упрощает учет потерь на подводящих проводах. Если из-за их неучета на аккумуляторе будет установлено заниженное пороговое напряжение, это обернется недобором заряда, а установленное лишь на один милливольт выше реального, приведет к тому, что процесс

Источник

Реферат: Аккумуляторы и принцип их работы

| Название: Аккумуляторы и принцип их работы Раздел: Рефераты по химии Тип: реферат Добавлен 08:32:54 21 июня 2011 Похожие работы Просмотров: 5932 Комментариев: 16 Оценило: 15 человек Средний балл: 4.3 Оценка: 4 Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Напряжение | Заряд |

| 12.70 V | 100 % |

| 12.46 V | 80 % |

| 12.24 V | 55 % |

| 12.00 V | 25 % |

| 11.90 V | 0 % |

· Номинальная ёмкость , показывает количество электричества, которое может отдать данный аккумулятор. Обычно указывается в ампер-часах, и измеряется при разряде малым током (1/20 номинальной емкости, выраженной в а/ч).

· Стартерный ток (для автомобильных). Характеризует способности отдавать сильные токи при низких температурах. В большинстве случаев замеряется при -18°С (0°F) в течение 30 секунд. Различные методики замера отличаются, главным образом, допускаемым конечным напряжением.

· Резервная емкость (для автомобильных). Характеризует время, в течение которого аккумулятор может отдавать ток 25А. Обычно составляет порядка 100 минут.

Ареометр может быть использован для проверки удельного веса электролита каждой секции

При эксплуатации «обслуживаемых» аккумуляторов (с открываемыми крышками над банками) на автомобиле при движении по неровностям неизбежно происходит просачивание проводящего электролита на корпус акуумулятора. Во избежание сильного саморазряда необходимо периодически нейтрализовывать электролит протиранием корпуса, например слабым раствором пищевой соды. Кроме того, особенно в жаркую погоду, происходит испарение воды из электролита, что увеличивает его плотность и может оголить свинцовые пластины. Поэтому необходимо следить за уровнем электролита и своевременно доливать дистиллированную воду.

Такие нехитрые операции вместе с проверкой автомобиля на утечку тока и периодической подзарядкой аккумулятора могут на несколько лет продлить срок эксплуатации батареи.

Свинцово-кислотный аккумулятор при низких температурах

По мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, однако в отличие от прочих типов аккумуляторов, свинцово-кислотные снижают их относительно медленно, что не в последнюю очередь обусловило их широкое применение на транспорте. Очень приблизительно можно считать, что емкость снижается вдвое при снижении окружающей температуры на каждые 15°С начиная от +10°С, то есть, при температуре -45°С свинцово-кислотный аккумулятор способен отдать лишь несколько процентов первоначальной емкости.

Снижение емкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, ростом вязкости электролита, который уже не может в полном объеме поступать к электродам, и вступает в реакцию лишь в непосредственной близости от них, быстро истощаясь.

Еще быстрее снижаются зарядные параметры. Фактически, начиная с, примерно -15°С, заряд свинцово-кислотного аккумулятора почти прекращается, что приводит к быстрой прогрессирующей разрядке аккумуляторов при эксплуатации в режиме коротких частых поездок (так называемый, «режим доктора»). В этих поездках аккумулятор практически не заряжается, его необходимо регулярно заряжать внешним зарядным устройством.

Считается, что не полностью заряженный аккумулятор в мороз может растрескаться из-за замерзания электролита. Однако раствор серной кислоты в воде замерзает совсем не так, как чистая вода — он постепенно густеет, плавно переходя в твердую форму. Такой режим замерзания вряд ли способен вызвать разрыв стенок незамкнутого сосуда (а банка аккумулятора — незамкнутый объем). Электролит, в массовой литературе называемый «замерзшим» фактически еще можно перемешивать.

Растрескивание стенок аккумулятора при морозах действительно бывает, но в основном является следствием изменения свойств применяемого для стенок материала, а не расширением электролита при замерзании.

Свинцово-кислотные аккумуляторы необходимо хранить только в заряженном состоянии. При температуре ниже −20 °C заряд аккумуляторов должен проводиться постоянным напряжением 2,275 В/секцию, 1 раз в год, в течение 48 часов. При комнатной температуре — 1 раз в 8 месяцев постоянным напряжением 2,35 В/секцию в течение 6-12 часов. Хранение аккумуляторов при температуре выше 30 °C не рекомендуется.

Слой грязи и накипи на поверхности аккумулятора создает проводник для тока от одного контакта к другому и приводит к саморазряду аккумулятора, после чего начинается преждевременная сульфатизация пластин и поэтому поверхность аккумулятора необходимо поддерживать в чистоте (то есть его надо мыть перед хранением) Хранение свинцово-кислотных аккумуляторов в разряженном состоянии приводит к быстрой потере их работоспособности.

При длительном хранении аккумуляторов и разряде их большими токами (в стартерном режиме), или при уменьшении ёмкости аккумуляторов, нужно проводить контрольно-тренировочные (лечебные) циклы, то есть разряд-заряд токами номинальной величины. [2]

Износ свинцово-кислотных аккумуляторов

При использовании технической серной кислоты и недистиллированной воды ускоряются саморазрядка, сульфатация, разрушение пластин и уменьшение емкости аккумуляторной батареи.

|  |

Хотя «мертвую» батарею, как правило, самому починить нельзя, некоторые источники описывают химические растворы и прочие способы [3] способные «десульфатизировать» пластины. Простой способ предполагает использование раствора сульфата магния (лекарства) [4] . Раствор заливается в секции после чего батарею разряжают и заряжают несколько раз. Сульфат свинца и прочие остатки химической реакции осыпаются при этом на дно батареи, что может привести к замыканию секции поэтому обработанные секции желательно промыть и заполнить новым электролитом номинальной плотности. Это позволят несколько продлить срок использования устройства. Также возможно соединить две слабые батареи параллельно. Если батарея имеет одну или несколько секций которые не работают (то есть не дают 2.17 вольта — например если корпус имеет трещины) возможно соединить две (или больше) батареи последовательно: к плюсовому контакту первой батареи подключаем плюсовой провод потребителя, к минусовому контакту второй батареи — минусовой провод потребителя, а две оставшихся контакта батареи соединяются кабелем. Такая батарея имеет суммарное напряжение работающих секций и поэтому количество работающих секций должно быть не более шести — то есть необходимо слить электролит из излишних секций. Такой вариант подходит для транспортных средств с просторным моторным отделением.

Электри́ческий аккумуля́тор — химический источник тока многоразового действия (в отличие от гальванического элемента, химические реакции, непосредственно превращаемые в электрическую энергию в них, многократно обратимы). Электрические аккумуляторы используются для накопления энергии и автономного питания различных устройств.

Замена аккумуляторной батареи на электропогрузчике

Принцип действия аккумулятора основан на обратимости химической реакции. Работоспособность аккумулятора может быть восстановлена путём заряда, то есть пропусканием электрического тока в направлении, обратном направлению тока при разряде. Несколько аккумуляторов, объединенных в одну электрическую цепь, составляют аккумуля́торную батаре́ю . Ёмкость аккумуляторов обычно измеряют в ампер⋅часах.

Электрические и эксплуатационные характеристики аккумулятора зависят от материала электродов и состава электролита. Сейчас наиболее распространены следующие аккумуляторы:

| Тип | ЭДС (В) | Область применения |

| свинцово-кислотные (Lead Acid) | 2,1 | автомобили, электропогрузчики, штабелеры, электротягачи, аварийное электроснабжение, источники бесперебойного питания |

| никель-кадмиевые (NiCd) | 1,2 | замена стандартного гальванического элемента, строительные электроинструменты, троллейбусы. |

| никель-металл-гидридные (NiMH) | 1,2 | замена стандартного гальванического элемента, электромобили |

| литий-ионные (Li‑ion) | 3,6 | мобильные устройства, строительные электроинструменты, электромобили |

| литий-полимерные (Li‑pol) | 3,7 | мобильные устройства, электромобили |

| никель-цинковые (NiZn) | 1,6 | замена стандартного гальванического элемента |

По мере исчерпания химической энергии напряжение и ток падают, аккумулятор перестаёт действовать. Зарядить аккумулятор (батарею аккумуляторов) можно от любого источника постоянного тока с бо́льшим напряжением при ограничении тока. Стандартным считается зарядный ток (в амперах) в 1/10 номинальной ёмкости аккумулятора (в ампер⋅часах). Многие типы аккумуляторов имеют различные ограничения, которые необходимо учитывать при зарядке и последующей эксплуатации, например NiMH-аккумуляторы чувствительны к перезаряду, литиевые — к переразряду, напряжению и температуре. NiCd- и NiMH-аккумуляторы имеют так называемый эффект памяти, заключающийся в снижении ёмкости, в случае когда зарядка осуществляется при не полностью разряженном аккумуляторе. Также эти типы аккумуляторов обладают заметным саморазрядом, то есть они постепенно теряют заряд, даже не будучи подключенными к нагрузке. Для борьбы с этим эффектом может применяться капельная подзарядка.

Никель-ка́дмиевый аккумуля́тор (NiCd) — вторичный химический источник тока, в котором анодом является гидрат закиси никеля Ni(OH)2 с графитовым порошком (около 5–8 %) , электролитом — гидроксид калия KOH плотностью 1,19-1,21 с добавкой гидроксида лития LiOH (для образования никелатов лития и увеличения ёмкости на 21–25 %), катод — гидрат закиси кадмия Cd(OH)2 или металлический кадмий Cd (в виде порошка). ЭДС никель-кадмиевого аккумулятора около 1,37 В, удельная энергия около 45 — 65 Вт·ч/кг. В зависимости от конструкции, режима работы (длительные или короткие разряды) и чистоты применяемых материалов, срок службы составляет от 100 до 3500 циклов заряд-разряд.

· Теоретическая энергоёмкость: 237 Вт·ч/кг.

· Удельная энергоёмкость: 45–65 Вт·ч/кг.

· Удельная энергоплотность: 50–150 Вт·ч/дм³.

· Удельная мощность: 150..500 Вт/кг.

· Рабочее напряжение = 1,2 В.

· Нормальный ток зарядки = 1/4 ёмкости, время зарядки = 6 часов.

· Саморазряд: 10 % в месяц.

· Рабочая температура: −15…+40 °С.

В отличие от обычных, одноразовых, элементов питания, NiCd-аккумулятор держит напряжение «до последнего», а затем, когда энергия аккумулятора будет исчерпана, напряжение быстро снижается. Это приводит к проблемам при использовании батарей, состоящих из большого количества элементов. Недорогой контроллер аппаратуры, использующей аккумуляторы, может «не заметить» переразряда одного элемента, в результате чего резко падает ресурс батареи в целом.

Электроды никель-кадмиевых аккумуляторов изготавливаются как штамповкой из листа, так и прессованием из порошка. Прессованные электроды технологически дешевле и обладают более высокими показателями заявленной емкости, в связи с чем все аккумуляторы «бытового» назначения — прессованные. Однако прессованные системы подвержены так называемому «эффекту памяти». Эффект памяти проявляется, когда аккумулятор подвергают зарядке раньше, чем он реально разрядится. В электро-химической системе аккумулятора появляется «лишний» двойной электрический слой и его напряжение снижается на 0.1В. Типичный контроллер аппарата, использующего аккумулятор, интерпретирует это снижение напряжения как разрядку батареи и сообщает, что батарея «плохая». Реального снижения энергоемкости при этом не происходит, и хороший контроллер может обеспечить полное использование емкости аккумулятора. Тем не менее, в типичном случае, контроллер побуждает пользователя производить все новые и новые циклы зарядки. А это и приводит к тому, что пользователь своими руками, из лучших побуждений, «убивает» батарею. То есть, можно сказать, что батарея выходит из строя не столько от «эффекта памяти» прессованных электродов, сколько от «эффекта беспамятства» недорогих контроллеров.

Аккумулятор, разряжаемый и заряжаемый слабыми токами (например, в пульте дистанционного управления телевизором), быстро теряет ёмкость и пользователь считает его вышедшим из строя. Так же и аккумулятор, длительное время стоявший на подзарядке (например, в системе бесперебойного питания) потеряет емкость, хотя напряжение будет правильным. То есть, использовать никель-кадмиевый аккумулятор в буферном режиме нельзя. Тем не менее, один цикл глубокой разрядки и последующая зарядка полностью восстановят ёмкость аккумулятора.

При систематических недозарядках NiCd аккумуляторы теряют первоначальную ёмкость, но перезарядов они не боятся, а наоборот, повышают свою активность. Поэтому их лучше перезаряжать, чем недозаряжать.

При хранении NiCd аккумуляторы также теряют ёмкость, хотя и сохраняют выходное напряжение. Чтобы избежать неверной разбраковки при снятии аккумулятора с хранения, рекомендуется хранить их в разряженном виде, тогда после первой же зарядки аккумулятор будет полностью готов к использованию.

Малогабаритные никель-кадмиевые аккумуляторы используются в различной аппаратуре как замена стандартного гальванического элемента, особенно, если аппаратура потребляет большой ток. Так как внутреннее сопротивление никель-кадмиевого аккумулятора на порядок-два ниже , мощность выдается стабильнее и без перегрева.

Никель-кадмиевые аккумуляторы применяются на электрокарах, трамваях и троллейбусах (для питания цепей управления), речных и морских судах. Широко применяются в авиации в качестве бортовых аккумуляторных батарей самолётов и вертолётов. Используются как источники питания для аккумуляторных шуруповёртов, винтовёртов и дрелей.

Несмотря на развитие других электро-химических систем и ужесточение требований по экологичности, никель-кадмиевые аккумуляторы остаются безальтернативным выбором для высоконадежных решений с большой удельной мощностью, например, фонари для дайвинга.

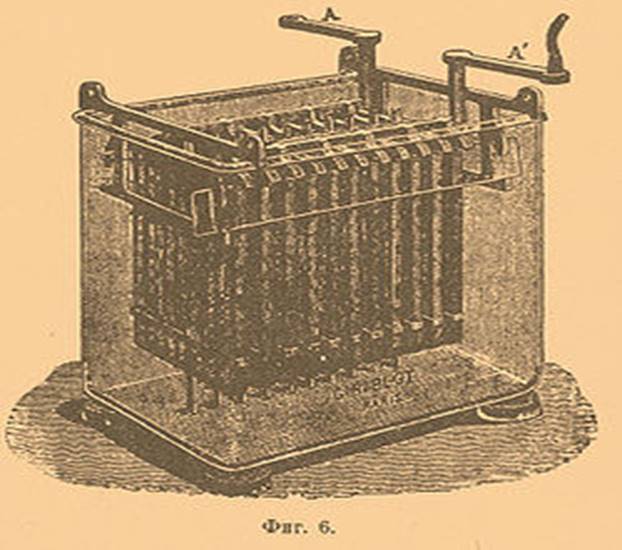

· Аккумуляторы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб.: 1890—1907.

· История создания первых аккумуляторов

· Сравнение характеристик NiCd, NiMH, Lead acid, Li-ion, Li-ion polymer и alkaline аккумуляторных батарей(англ.)

· Battery University(англ.) Все о гальванических элементах и аккумуляторах.

· Аккумуляторы и аккумуляторные батареи на Dig.by

· ГОСТ 15596-82 Источники тока химические. Термины и определения

Источник