Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

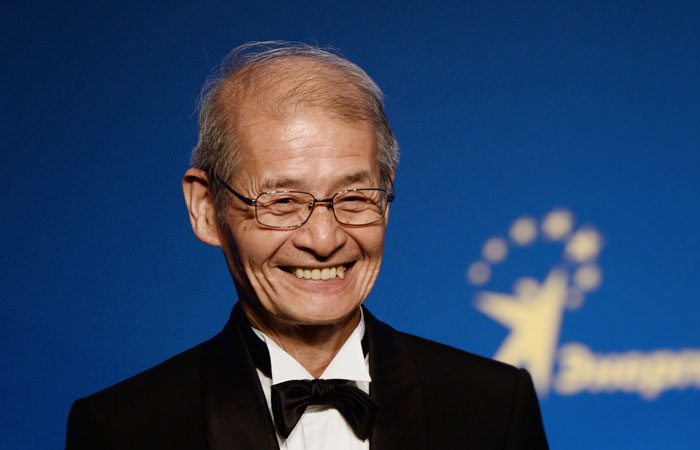

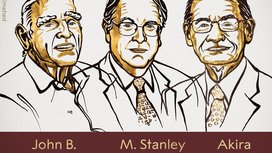

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей. Подробнее о работе ученых можно прочесть в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino «for the development of lithium-ion batteries.» pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

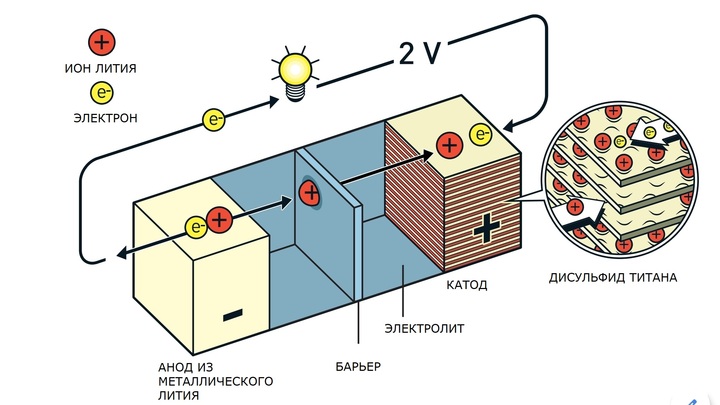

Практически все современные электронные устройства, от смартфонов до электромобилей, работают за счет литий-ионных аккумуляторов, разработанных в 1970-1980-х годах. В основе работы этих накопителей энергии лежат электрохимические реакции окисления металлического лития, входящего в состав анода (положительный электрод). Во время разрядки литий окисляется и в виде катиона (положительно заряженный ион) движется к катоду (отрицательный электрод). Во время зарядки все происходит наоборот: под электрическим напряжением катионы лития выходят из катода и движутся к аноду, где идет восстановление.

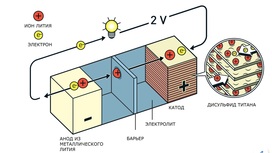

Главной задачей при разработке литий-ионных аккумуляторов было определиться с катодным материалом. В 1973 году Стэнли Уиттингэм предложил использовать для этого сульфиды титана, которые могут интеркалировать (обратимое включение молекулы между другими молекулами) в себя ионы лития. В 1976 году сделали первый такой аккумулятор.

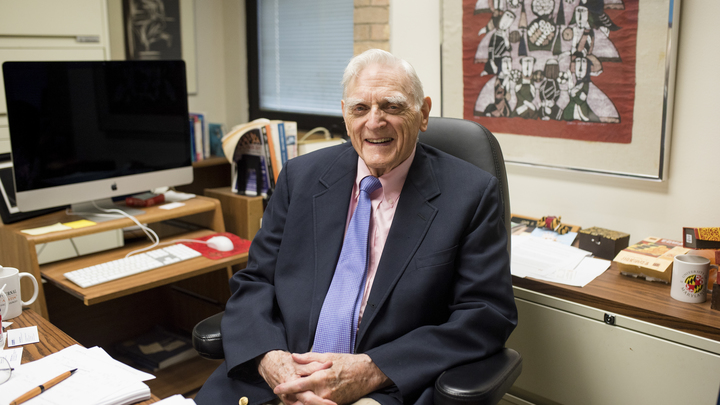

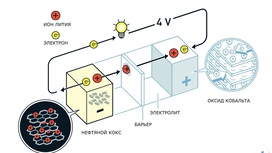

Джон Гуденаф в 1979-1980 годах предложил заменить сульфид титана и соответствующий интеркалят на материалы на основе оксида кобальта. Так были созданы литий-ионные аккумуляторы на основе кобальтита лития.

Коллектив ученых под руководством Акиры Йошино в 1985 году продвинулся еще дальше, развивая литий-ионные аккумуляторы. Было предложено использовать аноды на основе сажи, которая появляется при разложении углеводородов. Такой материал содержит в себе аморфную сажу, а также кристаллические графитоподобные фрагменты. Материал может включать в себя много лития, что увеличивает энергоемкость аккумуляторов. Кроме этого, усилиями Йошино аккумуляторы стали безопаснее: снизилась вероятность их возгорания или взрыва при повреждении.

В 2018 году награду получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговый дисплей пептидов и антител.

Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях. Премии по медицине удостоились британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца за исследования того, как клетки реагируют на кислород и его отсутствие.

Лауреатами премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды — горячего Юпитера, вращающегося вокруг желтого карлика Гельветиоса в созвездии Пегаса.

10 октября объявят лауреатов в области литературы за 2018 и 2019 годы, так как в прошлом году премия не присуждалась.

Вручать Нобелевские медали будут 10 декабря в Стокгольме на традиционной официальной церемонии.

Источник

Всем энергии: Нобелевскую премию вручили за литий-ионные батареи

Стали известны имена учёных, удостоенных Нобелевской премии по химии 2019 года. Это Джон Гуденаф (John Goodenough), Стэнли Уиттингхэм (Stanley Whittingham) и Акира Ёсино (Akira Yoshino). Премия будет вручена им за разработку технологии литий-ионных батарей.

Отметим, что литий-ионные батареи сегодня обеспечивают энергией самые разные устройства, от смартфонов до электромобилей. Это самый популярный тип аккумуляторов для бытовой электроники. Что немаловажно, эти батареи выдерживают множество циклов перезарядки. Кроме того, они имеют относительно небольшой вес, ведь литий – самый лёгкий химический элемент, который при комнатной температуре находится в твёрдом состоянии.

Основы этой технологии заложил Уиттингхэм. В 1970-е годы он изучал сверхпроводники в лаборатории нефтяной компании Exxon.

Резкий рост цен на нефть в те годы заставил производителей сырья задуматься об альтернативных источниках энергии. Но полученную из них электроэнергию нужно было где-то хранить. Между тем на рынке было только два типа аккумуляторов: свинцовые (которые до сих пор используются в бензиновых автомобилях) и никель-кадмиевые. Ни те, ни другие не могли удовлетворить новых запросов промышленности.

Уиттингхэм изучал сверхпроводящие материалы, в том числе дисульфид тантала. В частности, химик исследовал, как происходит интеркаляция в случае этого соединения. Это явление заключается в том, что в межатомные промежутки одного вещества внедряются молекулы или ионы другого вещества. При этом интеркаляция обратима: «гостей» позднее можно удалить из исходного материала.

Интеркалировав дисульфид тантала ионами калия, учёный обнаружил, что в результате создалось электрическое напряжение около двух вольт. Это навело его на мысль создать аккумулятор на основе подобного явления. Планы были поддержаны руководством Exxon.

Тяжёлый тантал исследователь заменил на лёгкий титан, обладающий похожиии свойствами. Анод нового аккумулятора был изготовлен из лития. Дело в том, что анод должен отдавать электроны, а литий – очень подходящий для этого металл. На внешней электронной оболочке у него всего один электрон, и атому, можно сказать, не терпится с ним расстаться.

К слову, этим же обусловлена огромная химическая активность и взрывоопасность чистого лития, которая принесла экспериментаторам немало хлопот. Не раз в лаборатории возникали пожары. Чтобы сделать аккумулятор более безопасным, к металлическому литию электрода был добавлен алюминий. Кроме того, химики изменили состав электролита (вещества, проводящего электрический ток между электродами аккумулятора).

В 1976 году эти аккумуляторы стали производиться в небольшом объёме в качестве батарейки для швейцарских часов. А в 1980-х, когда цены на нефть резко упали, в Exxon свернули исследования.

Здесь эстафетную палочку подхватил Гудэнаф. Он понял, что можно усовершенствовать катод устройства, заменив сульфид металла на оксид металла. Его исследовательская группа принялась искать оксид, который давал бы достаточно высокое напряжение при интеркаляции ионами лития и не разрушался после удаления этих ионов. Химики остановились на оксиде кобальта. Такая батарея давала напряжение в четыре вольта, то есть почти вдвое выше, чем разработка Уиттингхэма.

Ещё одним новшеством Гудэнафа стала технология производства батарей в разряженном, а не в заряженном состоянии.

Учёный опубликовал плоды своих исследований в 1980 году, но на Западе они не встретили энтузиазма. А вот японские компании отчаянно нуждались в лёгких, мощных и долговечных батареях, способных питать инновационную электронику. Тут на сцену и вышел Акира Ёсино.

Нынешний лауреат использовал в качестве материала для катода оксид лития-кобальта (LiCoO2). Необходимо было также чем-то заменить металлический литий в аноде, так как это вещество делало батарею попросту опасной. Аккумулятор взрывался при падении на него тяжёлого груза. В конце концов Ёсино остановился на нефтяном коксе.

Батарея генерировала четыре вольта и была достаточно безопасной. Кроме того, в ней не использовались разрушительные для электродов химические реакции, что позволяло заряжать её снова и снова.

В сущности, разработка Ёсино, созданная на основе изобретений Уиттингхэма и Гудэнафа, и стала первой литий-ионной батареей, вышедшей в широкий коммерческий оборот. В 1991 году такие аккумуляторы стали выпускаться серийно.

Впрочем, учёные продолжали вносить в технологию улучшения. Так, Гудэнаф заменил оксид кобальта фосфатом железа, что сделало устройство более экологичным.

К слову, в 2013 году Ёсино удостоился премии «Глобальная энергия». Согласно официальной формулировке, она была вручена «за исследование и создание литий-ионных аккумуляторов для информационных и коммуникационных устройств, электрических и гибридных транспортных средств».

На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы по-прежнему не имеют конкурентоспособных альтернатив (в том числе с точки зрения коммерческой составляющей), а учёные создают весьма любопытные решения на их основе. Тем не менее «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) писали о технологиях, которые могут прийти им на смену в обозримом будущем. Среди них, например, алюминий-ионные и литий-воздушные батареи.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто получил в 2019 году Нобелевскую премию по физике, а также по физиологии и медицине.

Источник

Нобелевку по химии дали за разработку литий-ионных аккумуляторов

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии за исследования в области химии. В этом году награждены трое ученых: немец Джон Гуденаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Ёсино, гласит сообщение Нобелевского комитета в Twitter.

Награда присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов.

«Литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в нашей жизни и используются везде, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой лауреаты этого года заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу», — описывает заслуги ученых Нобелевский комитет.

Принцип работы литий-ионных аккумуляторов основан на реакциях окисления металлического лития, который входит в состав анода (положительный электрод). При разрядке металл окисляется и в форме катиона (положительно заряженный ион) движется к катоду (отрицательный электрод). При зарядке происходит обратный процесс. Литиевые аккумуляторы легче и безопаснее применявшихся ранее, у них низкая саморазрядка. Батареи такого типа можно регулярно немного подзаряжать, не боясь испортить.

Еще в 1970-х Уиттингем разработал прототип первой функциональной литиевой батареи, использовав «огромный потенциал лития для выделения внешнего электрона». Британский ученый начал исследовать сверхпроводные материалы и обнаружил среди них чрезвычайно энергоемкий образец.

Гуденаф предсказал, что у катода будет еще больший потенциал, если его выполнить с использованием оксида вместо сульфида лития. В 1980 году он продемонстрировал, что оксид кобальта с интеркалированными ионами лития (интеркаляция — внедрение ионов между молекулами или группами атомов другого типа) может производить до четырех вольт (у Уиттингема получилось выработать два вольта энергии благодаря своему прототипу).

На основе катода Гуденафа в 1985 году Ёсино создал первую коммерчески жизнеспособную литий-ионную батарею. Вместо того чтобы использовать литий в аноде, он использовал нефтяной кокс — углеродный материал, который тоже может интеркалировать ионы лития. У японца наконец получился легкий износостойкий аккумулятор, который можно заряжать сотни раз.

В этом году размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон, или чуть меньше $1 млн.

Как правило, Нобелевский комитет до последнего не раскрывает информацию о претендентах на премию. Но прогнозированием возможных кандидатов на соискание самой престижной премии мира занимаются исследователи из Clarivate Analytics, которые выносят свои предположения на основе мировых рейтингов цитируемости ученых в той или иной области знаний. Они предполагали, что Нобелевскую премию по химии этого года могут дать за одно из трех открытий:

- исследование в области синтетической органической химии, а именно реакции Хьюсгена — химической реакции присоединения органических соединений азидов к таким углеводородам, как алкены и алкины;

- изобретение метода Саузерн-блот для определения конкретных последовательностей ДНК в образцах. «Его изобретение стало началом генетического картирования (определение положения генов на генетической карте. — РБК), диагностики и скрининга, и это служит основой современной персонализированной медицины», — отметили аналитики Clarivate Analytics;

- исследование синтеза ДНК и секвенирования генома.

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме двумя днями ранее, 7 октября, с объявления имен лауреатов премии по физиологии или медицине. Ее получили американские ученые Уильям Кэлин и Грегг Семенза, а также британец Питер Рэтклифф за изучение реакции клеток на кислород. Они раскрыли молекулярные механизмы, которые стоят за тем, как клетки реагируют на изменения в снабжении кислородом.

На следующий день, 8 октября, Шведская королевская академия наук разделила Нобелевскую премию по физике между швейцарскими учеными Дидье Келозом и Мишелем Майором, которые открыли первую экзопланету в 1995 году, и канадским космологом Джимом Пиблзом, работавшим над моделью Большого взрыва.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии дали трем ученым — Фрэнсису Арнольду, Джорджу Смиту и сэру Грегори Уинтеру, которые занимались исследованиями направленной эволюции химических молекул, а также пептидов и антител. Сделанные ими открытия, отметили тогда в Нобелевском комитете, позволят в будущем решить многие проблемы человечества.

Источник

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американец Джон Гуденоф, британец Стэнли Уиттинхэм и японец Акира Ёсино «за разработку литий-ионных батарей».

Об этом сообщил представитель Нобелевского комитета. Трансляция доступна на официальном Youtube-канале Нобелевского фонда.

«Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи сейчас используются везде — от мобильных телефонов до ноутбуков и других электронных устройств. Также они могут сохранять достаточное количество электричества, которое получают от солнечной и ветряной энергетики, что делает возможным общество, свободное от ископаемых видов топлива», — говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

Заслуга лауреатов

Идея литий-ионной батареи возникла во время нефтяного кризиса 1970-х годов. Тогда Уиттинхэм разрабатывал методы, которые могли бы привести к использованию технологий, в которых не используется ископаемое топливо. Он начал исследовать сверхпроводники и обнаружил чрезвычайно энергоемкий материал — дисульфид титана, в структуру которого могли встраиваться ионы лития. Уиттинхэм использовал этот материал для создания инновационного катода в литиевой батарее.

Гуденоф предсказал, что потенциал у катода будет еще больше, если он будет сделан с использованием оксида вместо сульфида металла. В 1980 году он продемонстрировал, что оксид кобальта с ионами лития может производить до четырех вольт. Это стало важным прорывом, который привел к появлению значительно более мощных батарей.

На основе катода Гуденофа Ёсино создал в 1985 году первую литий-ионную батарею, которую можно было бы производить в промышленных масштабах. Вместо реактивного лития в аноде он использовал углеродистый материал, который, подобно катодному оксиду кобальта, может включать в себя ионы лития.

«В результате получился легкий, износостойкий аккумулятор, который можно заряжать сотни раз до существенного ухудшения его характеристик. Преимущество литий-ионных батарей состоит в том, что принцип их работы основан не на химических реакциях, которые разрушают электроды, а на ионах лития, которые движутся между анодом и катодом. Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни с тех пор, как они впервые появились на рынке в 1991 году. Они заложили основу беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива, и приносят наибольшую пользу человечеству», — подчеркивает Нобелевский комитет.

О лауреатах

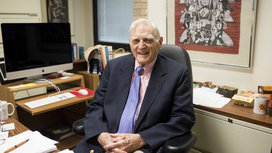

Джон Гуденоф родился в 1922 г. в Йене (тогда — Веймарская Республика), окончил Йельский университет (США), получил докторскую степень в Чикагском университете и сегодня занимает должность профессора Техасского университета в Остине. Вместе с японским физиком Дзюндзиро Канамори ученый в 1950-х гг. разработал правила, которые позволили рационализировать магнитные свойства большого спектра материалов. Сегодня эти правила известны как правила Гуденофа-Канамори. На момент вручения премии Гуденофу исполнилось 97 лет — это значит, что он стал самым старым лауреатом в истории. Прежнему рекордсмену, Артуру Эшкину, на момент вручения премии было 96 лет.

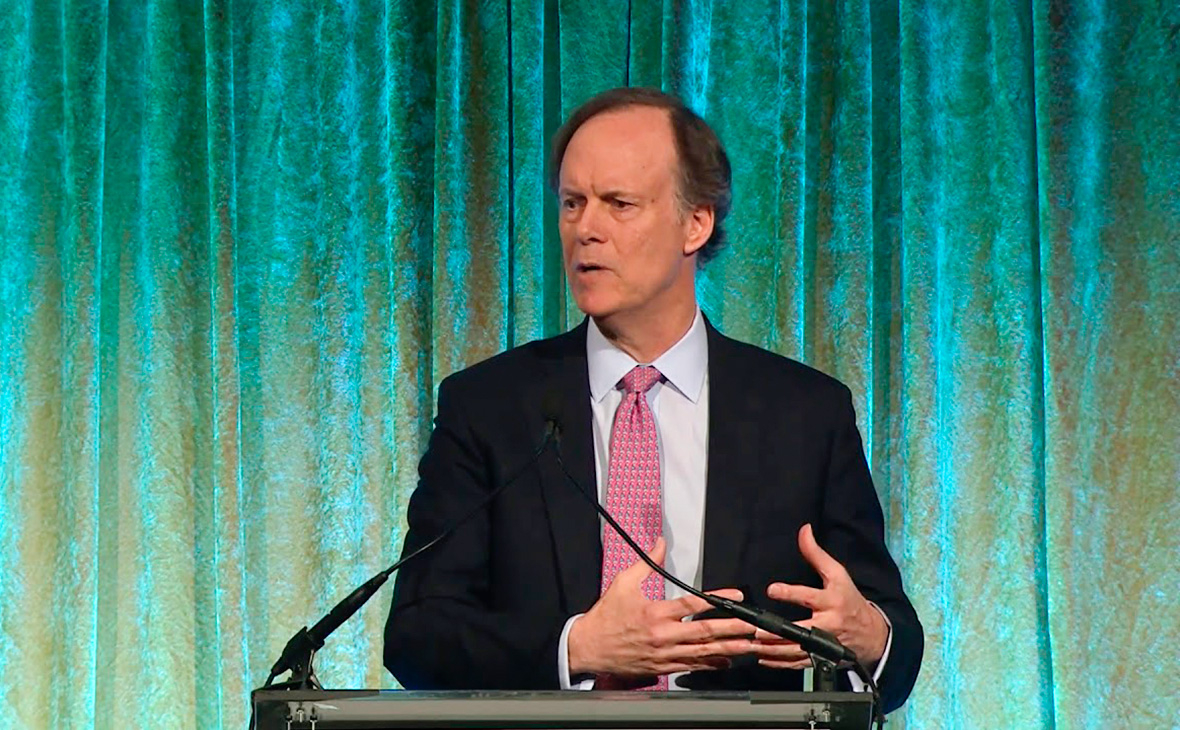

Стэнли Уиттинхэм родился в 1941 году в Великобритании. В 1968 году он закончил Оксфордский университет, сейчас Уиттинхэм — почетный профессор Бингемтонского университета в штате Нью-Йорк (США).

Акира Ёсино родился в 1948 году в городе Суйта (Япония). Он закончил Киотский университет и практически всю жизнь проработал в компании Asahi Kasei, где занимался разработкой литий-ионных батарей. Сейчас он — почетный президент этой корпорации. Ёсино за свою жизнь стал лауреатом многочисленных наград, в том числе в прошлом году ему была присуждена европейская премия «Изобретатель года», а в 2013 году он стал лауреатом российской премии «Глобальная энергия».

В прошлом году награду получили Фрэнсис Арнольд (США) «за направленную эволюцию ферментов», а также Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследование в области пептидов и антител.

Впервые Нобелевскую премию по химии вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 181 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится 10 декабря, в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около $908 тыс.)

Источник