- Серно-натриевый аккумулятор

- Аккумуляторная батарея (АКБ) Натрий-Сера

- Аккумуляторы

- Аккумуляторами называют химические источники тока.docx

- Данный вид аккумуляторов представляет собой вторичный химический источник тока, в котором в качестве анода используется литий, электролит — растворы солейлития в органических растворителях (либо твердый электролит), катод — газовый хлорный электрод. Отличается значительной удельной энергоемкостью.

- Данный тип аккумулятора создаётся по принципу многослойности: между анодом и катодом располагают анодные и катодные мембраны, а также слой электролита. Удельная ёмкость аккумулятора. Созданного таким образом, составляет 300 Вт•ч/кг, что в два разе больше, чем у ионно-литиевых полимерных аккумуляторов. Теоретическая удельная ёмкость достигает 2600 Вт•ч/кг, а выдаваемое напряжение — 2,1 В. Размер пробного образца в 2004 году составлял 11х35х55 мм.

- Интересным является тот факт, что именно такой вид аккумулятора использовался в 2008 году во время установления рекорда по наивысшему и самому продолжительному полёту самолёта на солнечных батареях.

- Данные аккумуляторы (ZEBRA) были придуманы в конце 1980х годов специально для электротранспорта. Аккумуляторы ZEBRA являются последователями не совсем удачных горячих натрий-серных аккумуляторов. Основная причина отказа от натрий-серных аккумуляторов в пользу натрий никель-хлоридных в том, что в первых наблюдалась высокая коррозия керамического твердого электролита в процессе циклирования, что приводило к предварительному выходу из строя батарей. Для электромобилей нужны аккумуляторные батареи с высокой удельной емкостью и низкой ценой за КВт*ч запасенной электроэнергии. Также желательно, чтобы батареи имели большой срок эксплуатации и большое количество циклов заряда/разряда, а также могли быстро заряжаться. Аккумуляторы ZEBRA потенциально могут превзойти основные, используемые в данный момент, батареи для электромобилей по всем показателям. В натрий никель-хлоридных аккумуляторах используются дешевые составляющие – расплавленный натрий, хлорид никеля (II), керамический твердый электролит и расплавленный аллюмохлорид натрия (NaAlCl4) в качестве жидкого электролита. Для работы данного аккумулятора необходимо поддерживать внутреннюю температуру на уровне 270-350°C. Поэтому аккумуляторные батареи ZEBRA имеют в своем составе нагреватель, воздушный охладитель и упакованы в стальной двустенный термоизолирующий корпус, между стенками которого имеется вакуумная прослойка.

- Серно-натриевый аккумулятор. С аккумулятором данного типа связывались наибольшие надежды в разработке источников тока для электромобилей, которые по своим энергетическим и экономическим показателям смогли бы составить конкуренцию двигателю внутреннего сгорания. Он разрабатывался как стационарный источник для снятия пиковых нагрузок на промышленных электростанциях.

- Самой существенной проблемой в натрий-серном аккумуляторе является сохранение униполярной проводимости твёрдого электролита (сепаратора). Последний изготовляется в форме дисков или труб, причём трубчатой конструкции отдаётся предпочтение, поскольку только в этом варианте возможно изготовление аккумуляторов больших номиналов. Для аккумулятора ёмкостью 165 А·ч изготовлен трубчатый сепаратор из -глинозёма диаметром 30 и высотой 450-600 мм.

- Срок службы серно-натриевого аккумулятора определяется долговечностью сепаратора. Ресурсоспособность последнего в значительной степени зависит от технологии его изготовления. Сложность приготовления твёрдого электролита обусловлена тем, что оксид натрия, входящий в его состав, обладает повышенной летучестью при температуре спекания, что усложняет получение совершенной структуры.

- Несмотря на то, что первый электромобиль – лёгкий фургон – с источником электроэнергии на основе серно-натриевой батареи был продемонстрирован в 1971 г., информация о работе батарей на базе натрий-серных аккумуляторов практически отсутствует. Основными проблемами при проектировании батареи являются необходимость обеспечения шунтирования аккумулятора с высоким внутренним сопротивлением и отключение с шунтированием аккумулятора с высокими утечками. Поскольку номиналы аккумулятора ограничиваются конструкцией трубчатого сепаратора и достижимы номиналы 150-200 А·ч, для построения электромобильной батареи потребуется значительное число аккумуляторов, соединённых последовательно или параллельно. Это приведёт к необходимости использования большого числа силовых исполнительных элементов для отключения и шунтирования дефектных аккумуляторов.

- Возможно, что натрий-серный аккумулятор, разрабатываемый как стационарный источник для снятия пиковых нагрузок на промышленных электростанциях, первоначально найдёт применение именно в этой области.

- Совершенно новый тип цинково-воздушных аккумуляторов придумали ученые из Сатендфордсткого университета. Новая модель отличается более эффективным рабочим циклом и емкостью. Над аккумуляторами проводились многочисленные эксперименты, в ходе которых удалось выявить вариант с более высоким показателем энергетической плотности, нежели у старых моделей литий-ионных аккумуляторов. Ко всему прочему использование в конструкции цинка в виде катализатора дает возможность сделать новую батарею на порядок дешевле сегодняшних аналогов, использующих в основе катализатора иридий и платину. Все это несомненно делает серьезную конкуренцию традиционным способам сохранения энергии.

Серно-натриевый аккумулятор

Высокотемпературные аккумуляторы. К этому классу относятся аккумуляторы на электрохимических системах натрий-сера, литий-сера, литий-алюминий-сульфид железа, работающие с твёрдым или расплавленным электролитом при температурах 300-450 °С.

Серно-натриевый аккумулятор. С аккумулятором данного типа связывались наибольшие надежды в разработке источников тока для электромобилей, которые по своим энергетическим и экономическим показателям смогли бы составить конкуренцию двигателю внутреннего сгорания.

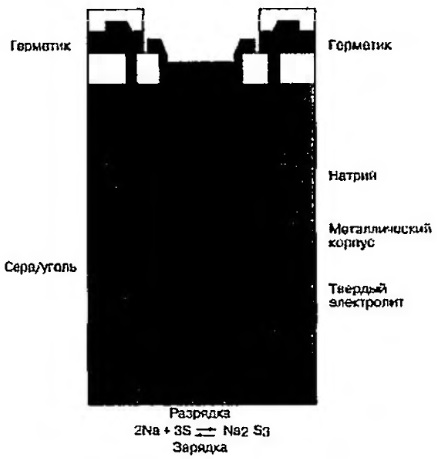

Серно-натриевый аккумулятор содержит натриевый и серный электроды (рис. 2.11), разделённые твёрдым сепаратором из

Токообразующая реакция, протекающая при рабочей температуре 300 °С, выражается уравнением

Рис. 2.11. Схематичный разрез серно-натриевого аккумулятора:

1 – натрий; 2 –

По мере разряда в соответствии с фазовой диаграммой системы сера-сульфид натрия могут образовываться полисульфиды различного состава от Na2S3 до Na2S5, причём потенциал серного электрода относительно натриевого электрода при наличии двух фаз (твёрдый полисульфид-жидкая сера) остаётся на уровне 2,07-2,08 В независимо от состава полисульфида.

При разряде натрий окисляется на границе раздела фаз натрий-твёрдый электролит (сепаратор), а ионы натрия движутся через твёрдый электролит в катодную полость, заполненную графитовым волокном с развитой поверхностью для обеспечения эффективного токоподвода к жидкой сере. Твёрдый электролит состава Na2О*11Al203 содержит гексагональные слои со рой шпинелей, содержащих атомы алюминия и кислорода. Ионы натрия, расположенные в плоскости перпендикулярно кристаллу, обладают определённой подвижностью. Значение ионной электропроводности составляет около 0,3 Ом-1*см-1 для монокристалла глинозёма при 300 °С, и в 5-20 раз меньше для поликристаллического образца. Стабилизаторами структуры являются добавки MgO и Li2О с содержанием по массе 2 %;

Работоспособность натриевого электрода определяется процессами, протекающими на границе натриевый электрод-твёрдый электролит. Внешними проявлениями сложных пограничных эффектов являются нелинейность вольтамперной характеристики, асимметрия сопротивления в циклах заряд-разряд, возрастание сопротивления аккумулятора при циклировании. Эти эффекты зависят от полноты смачивания натрием керамики, которое значительно улучшается при покрытии электролитной трубки тонкой плёнкой свинца. Кроме того, причиной ухудшения смачивания является выход некоторых добавок, например Li и Na2О, применяемых на стадии изготовления керамики. В связи с этим дозирование этих добавок (наряду с соответствующим покрытием керамики) является эффективным средством стабилизации работы натриевого электрода.

Основная проблема функционирования серного электрода – потеря ёмкости при циклировании. Если матрица для серного электрода сделана из графитового волокна, то имеет место увеличение сопротивления на границе полисульфида и электролита при заряде; связано это с образованием элементарной серы, экранирующей электролит и препятствующей движению ионов натрия через

Самой существенной проблемой в натрий-серном аккумуляторе является сохранение униполярной проводимости твёрдого электролита (сепаратора). Последний изготовляется в форме дисков или труб, причём трубчатой конструкции отдаётся предпочтение, поскольку только в этом варианте возможно изготовление аккумуляторов больших номиналов. Для аккумулятора ёмкостью 165 А · ч изготовлен трубчатый сепаратор из

В настоящее время большинство исследователей сходится на том, что для обеспечения длительного ресурса

Наружная камера заполняется серой или смесью её с полисульфидом натрия; внутренняя полость сепаратора заполняется натрием высокой чистоты, не содержащим щелочных металлов, ионные примеси которых приводят к растрескиванию

Один из уязвимых узлов натрий-серного аккумулятора – уплотнение. В одном из вариантов конструкции сепаратор из

Поскольку серно-натриевый аккумулятор функционирует с потреблением-генерацией тепла, а собственная высокая температура работы требует тепловой изоляции, последнюю необходимо рассматривать с учётом изменения температуры в допустимых пределах. Теплоизоляцию обычно размещают между графитовым цилиндром, служащим токоподводом для серы, и внешней (сталь, молибден) оболочкой. В качестве теплоизоляционного материала обычно используют асбест, хорошо впитывающий расплавленную серу (на случай разгерметизации промежуточного корпуса), или температуростойкий безводный электростатически заряженный гель кремниевой кислоты (эластосил) с удельной поверхностью от 100 до 300 м2/г. Тепловой режим батареи определяется уровнем расходуемой мощности. Так, при мощности 6,5 кВт (стационарная езда) тепловые потери составляют 360 Вт. В этих условиях саморазогрев батареи равен 8 °С за 2 ч.

Срок службы серно-натриевого аккумулятора определяется долговечностью сепаратора. Ресурсоспособность последнего в значительной степени зависит от технологии его изготовления. Сложность приготовления твёрдого электролита обусловлена тем, что оксид натрия, входящий в его состав, обладает повышенной летучестью при температуре спекания, что усложняет получение совершенной структуры.

При эксплуатации теряется униполярная проводимость электролита, и металл, проникая через сепаратор, попадает в пространство, заполненное серой, что приводит к разогреву и еще более разупорядоченной структуре. В последнее время синтезирован новый твёрдый электролит, имеющий состав Na+xZr2SixP3-xO12, в котором подвижность иона Na+ реализуется в трёх кристаллографических направлениях при удельном сопротивлении 2- 4 Ом · см (t = З00-350 °С). Существуют противоречивые данные о сроке службы серно-натриевого аккумулятора. Уверенно можно говорить о 200 циклах, хотя срок службы отдельных образцов достигает 1500 циклов.

Данные по удельной энергии колеблются в пределах 85-150 Вт · ч/кг при удельной мощности 30-40 Вт/кг.

В качестве альтернативы керамическому сепаратору имеются предложения использовать полые стеклянные капилляры, селективно проводящие ионы натрия. Большое удельное сопротивление стекла (104 Ом · см при t = 300 °С) компенсируется в какой-то степени существенно меньшей толщиной (10- 3 см ) против толщины керамического сепаратора (10- 1 см ). Металлический натрий находится внутри капилляров, и благодаря их большому количеству (тысячи штук) формируется существенная поверхность раздела, что позволяет работать с малыми плотностями тока (10-3 А/см2) при хорошем (до 90 %) использовании активных масс. К настоящему времени на данной конструкции получены образцы с номиналом 40 А · ч со сроком службы 500 циклов.

Несмотря на то, что первый электромобиль – лёгкий фургон – с источником электроэнергии на основе серно-натриевой батареи был продемонстрирован в 1971 г ., информация о работе батарей на базе натрий-серных аккумуляторов практически отсутствует. Основными проблемами при проектировании батареи являются необходимость обеспечения шунтирования аккумулятора с высоким внутренним сопротивлением и отключение с шунтированием аккумулятора с высокими утечками. Поскольку номиналы аккумулятора ограничиваются конструкцией трубчатого сепаратора и достижимы номиналы 150-200 А · ч, для построения электромобильной батареи потребуется значительное число аккумуляторов, соединённых последовательно или параллельно. Это приведёт к необходимости использования большого числа силовых исполнительных элементов для отключения и шунтирования дефектных аккумуляторов.

Другой существенной проблемой является обеспечение температуры батареи 300-400 °С при заряде, хранении и разряде, т. е. в условиях неадекватного тепловыделения. В настоящее время это осуществляется путём использования вакуумированной многослойной фольговой теплоизоляции в сочетании с воздушным охлаждением.

Чрезвычайно серьёзной является проблема безопасной эксплуатации: в случае утечки через электролит и прямого взаимодействия серы и натрия может произойти полная разгерметизация аккумулятора. Это связано с тем, что температура кипения серы 444 °С, а исходная температура батареи 300-350 °С и реакция взаимодействия серы и натрия сильно экзотермична.

Подытоживая вышеизложенное об аккумуляторе типа натрий-сера, можно отметить, что, несмотря на доступные и недорогие исходные материалы (натрий, сера), их постоянную регенерацию (что свойственно жидким реагентам), вопрос о практическом использовании батареи на базе этой системы остается проблематичным. Основными сдерживающими факторами являются малый ресурс сепаратора, дорогостоящие материалы уплотнения и электролита, сложность обеспечения требуемого теплового режима и т. д. Возможно, что натрий-серный аккумулятор, разрабатываемый как стационарный источник для снятия пиковых нагрузок на промышленных электростанциях, первоначально найдёт применение именно в этой области. Для стационарного варианта отсутствуют термоудары, связанные с выходом на режим, и возможна тщательная диагностика каждого аккумулятора.

Источник

Аккумуляторная батарея (АКБ) Натрий-Сера

Ведутся исследования, призванные улучшить существующую технологию изготовления батарей и обеспечить большую плотность энергии для электрических транспортных средств. На сегодняшний день потенциальный шаг вперед — батарея на основе соединений натрия и серы, достигшая уже стадии производства. В таблице сравнивается потенциальная плотность энергии нескольких типов батарей. Показатель «(Вт/ч)/кг» означает количество запасенной энергии в (ватт*час) на килограмм веса батареи.

Таблица. Потенциальная плотность энергии нескольких типов батарей

Тип батареи

Напряжение

Плотность

Топливный элемент H2/02

Натрий-серные батареи недавно достигли стадии производства, и среди других внесенных в список типов имеют наибольший потенциал. Однако все типы батарей имеют определенные недостатки. Например, хранение и транспортировка водорода — общая проблема всех топливных элементов.

Натрий-серные (Na-S) батареи состоят из катода с жидким натрием, внутрь которого помешен токосъемник. Это — твердый электрод из В-алюминия. Металлическая банка, которая находится в контакте с анодом (серный электрод), окружает всю конструкцию. Главная проблема этой системы заключается в том, что рабочая температура должна быть 300-350 «С. В систему входит нагреватель мощностью несколько сот ватт. Он поддерживает температуру батареи, когда транспортное средство не движется. Во время эксплуатации температура батареи поддерживается за счет тепла, выделяемого на внутреннем сопротивлении батареи при протекании тока.

Каждый элемент этой батареи является очень маленькой ячейкой, использующей приблизительно 15 г натрия. Это — следствие мер безопасности. Если элемент поврежден, сера, окружающая катод, заставит потенциально опасный натрий преобразоваться в сравнительно безопасные полисульфиды. Преимущество маленьких элементов заключается в том, что они могут быть распределены по всему автомобилю. Емкость каждого элемента — приблизительно 10 А/ч. Эти элементы перестают работать при разрыве в сети, данное обстоятельство следует принимать во внимание, поскольку целая цепочка элементов, используемых для создания необходимого напряжения, может оказаться недействующей. Выходное напряжение каждого такою элемента — около 2 В. На рисунке показана конструкция Na-S элемента батареи.

Проблема, которую все еще предстоит преодолеть, — материал корпуса банки, который склонен к коррозии вследствие очень агрессивной природы натрия. В настоящее время используется дорогое покрытие из хромистой стали.

Этот тип батареи, питающей электрический двигатель, становится конкурентом двигателю внутреннего сгорания. Конечно, должна быть развита инфраструктура по обслуживанию и зарядке батарей, но все выглядит многообещающим. Есть оценка, что стоимость эксплуатации электрического транспортного средства составит менее 15% от бензиновой версии, впрочем, выгоду могут свести на нет дополнительные затраты на производство.

Источник

Аккумуляторы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2014 в 18:16, реферат

Краткое описание

Аккумуляторами называют химические источники тока, в которых в последствии обратимых химических реакций внутренняя энергия превращается в электрическую. Именно из-за обратимости данной реакции, аккумуляторы можно заряжать и разряжать. Аккумуляторы созданы для накопления электрического тока и нашли широкое применение в самых разных областях.

Содержание

Введение Ошибка! Закладка не определена.

Характеристики аккумуляторов 4

Различные виды аккумуляторов 6

Виды аккумуляторов и их применение 7

Вывод 23

Прикрепленные файлы: 1 файл

Аккумуляторами называют химические источники тока.docx

Данный вид аккумуляторов представляет собой вторичный химический источник тока, в котором в качестве анода используется литий, электролит — растворы солейлития в органических растворителях (либо твердый электролит), катод — газовый хлорный электрод. Отличается значительной удельной энергоемкостью.

17.Литий-серные аккумуляторы (Li-S).

Данный вид аккумуляторов представляет собой вторичный химический источник тока, в котором катод является жидким и содержит серу, также, необходимо учесть, что он отделён от электролита специализированной мембраной.

Первый образец литий-серного аккумулятора был разработан в в 2004 году американской компанией SionPower. Конструкция такого аккумулятора совпадает с ионно-литиевым аккумулятором, но у литий-серного аккумулятора увеличена удельная зарядовая ёмкость за счёт использования соединения литиевого анода и серосодержащего катода. В отдельных случаях также используют жидкий катод, что позволяет увеличить плотность тока, проходящего через него.

Данный тип аккумулятора создаётся по принципу многослойности: между анодом и катодом располагают анодные и катодные мембраны, а также слой электролита. Удельная ёмкость аккумулятора. Созданного таким образом, составляет 300 Вт•ч/кг, что в два разе больше, чем у ионно-литиевых полимерных аккумуляторов. Теоретическая удельная ёмкость достигает 2600 Вт•ч/кг, а выдаваемое напряжение — 2,1 В. Размер пробного образца в 2004 году составлял 11х35х55 мм.

Интересным является тот факт, что именно такой вид аккумулятора использовался в 2008 году во время установления рекорда по наивысшему и самому продолжительному полёту самолёта на солнечных батареях.

- Натрий никель-хлоридные аккумуляторы.

Данные аккумуляторы (ZEBRA) были придуманы в конце 1980х годов специально для электротранспорта. Аккумуляторы ZEBRA являются последователями не совсем удачных горячих натрий-серных аккумуляторов. Основная причина отказа от натрий-серных аккумуляторов в пользу натрий никель-хлоридных в том, что в первых наблюдалась высокая коррозия керамического твердого электролита в процессе циклирования, что приводило к предварительному выходу из строя батарей.

Для электромобилей нужны аккумуляторные батареи с высокой удельной емкостью и низкой ценой за КВт*ч запасенной электроэнергии. Также желательно, чтобы батареи имели большой срок эксплуатации и большое количество циклов заряда/разряда, а также могли быстро заряжаться. Аккумуляторы ZEBRA потенциально могут превзойти основные, используемые в данный момент, батареи для электромобилей по всем показателям.

В натрий никель-хлоридных аккумуляторах используются дешевые составляющие – расплавленный натрий, хлорид никеля (II), керамический твердый электролит и расплавленный аллюмохлорид натрия (NaAlCl4) в качестве жидкого электролита. Для работы данного аккумулятора необходимо поддерживать внутреннюю температуру на уровне 270-350°C. Поэтому аккумуляторные батареи ZEBRA имеют в своем составе нагреватель, воздушный охладитель и упакованы в стальной двустенный термоизолирующий корпус, между стенками которого имеется вакуумная прослойка.

Серно-натриевый аккумулятор. С аккумулятором данного типа связывались наибольшие надежды в разработке источников тока для электромобилей, которые по своим энергетическим и экономическим показателям смогли бы составить конкуренцию двигателю внутреннего сгорания. Он разрабатывался как стационарный источник для снятия пиковых нагрузок на промышленных электростанциях.

Самой существенной проблемой в натрий-серном аккумуляторе является сохранение униполярной проводимости твёрдого электролита (сепаратора). Последний изготовляется в форме дисков или труб, причём трубчатой конструкции отдаётся предпочтение, поскольку только в этом варианте возможно изготовление аккумуляторов больших номиналов. Для аккумулятора ёмкостью 165 А·ч изготовлен трубчатый сепаратор из -глинозёма диаметром 30 и высотой 450-600 мм.

Срок службы серно-натриевого аккумулятора определяется долговечностью сепаратора. Ресурсоспособность последнего в значительной степени зависит от технологии его изготовления. Сложность приготовления твёрдого электролита обусловлена тем, что оксид натрия, входящий в его состав, обладает повышенной летучестью при температуре спекания, что усложняет получение совершенной структуры.

Несмотря на то, что первый электромобиль – лёгкий фургон – с источником электроэнергии на основе серно-натриевой батареи был продемонстрирован в 1971 г., информация о работе батарей на базе натрий-серных аккумуляторов практически отсутствует. Основными проблемами при проектировании батареи являются необходимость обеспечения шунтирования аккумулятора с высоким внутренним сопротивлением и отключение с шунтированием аккумулятора с высокими утечками. Поскольку номиналы аккумулятора ограничиваются конструкцией трубчатого сепаратора и достижимы номиналы 150-200 А·ч, для построения электромобильной батареи потребуется значительное число аккумуляторов, соединённых последовательно или параллельно. Это приведёт к необходимости использования большого числа силовых исполнительных элементов для отключения и шунтирования дефектных аккумуляторов.

Возможно, что натрий-серный аккумулятор, разрабатываемый как стационарный источник для снятия пиковых нагрузок на промышленных электростанциях, первоначально найдёт применение именно в этой области.

Совершенно новый тип цинково-воздушных аккумуляторов придумали ученые из Сатендфордсткого университета. Новая модель отличается более эффективным рабочим циклом и емкостью. Над аккумуляторами проводились многочисленные эксперименты, в ходе которых удалось выявить вариант с более высоким показателем энергетической плотности, нежели у старых моделей литий-ионных аккумуляторов. Ко всему прочему использование в конструкции цинка в виде катализатора дает возможность сделать новую батарею на порядок дешевле сегодняшних аналогов, использующих в основе катализатора иридий и платину. Все это несомненно делает серьезную конкуренцию традиционным способам сохранения энергии.

Принцип выработки электричества заключается в происходящих реакциях в электролитах атмосферного кислорода и цинка, благодаря которым вырабатывается оксид цинка и электроэнергия. Под действием электричества данный процесс поворачивается вспять и протекает в обратную сторону. Металлический цинк возвращается к своему нормальному состоянию, а кислород обратно в атмосферу, таким образом происходит зарядка.

Хотелось бы заметить, что данная технология существует уже много лет, но для финального толчка все время что-то мешало. Была нехватка инвестиций и дороговизна составляющих элементов, были сомнения по поводу невысокой эффективности, т.к. окислительно – восстановительные процессы протекают очень долго, что приведет к большему времени подзарядки и меньшей отдаче энергии за единицу времени. Но сегодня все эти проблемы удалось решить и возможно скоро на рынок поступит более дешевая, эффективная и энергоемкая батарея.

Источник