Ручное солнце

Как изобретали солнечную батарею и к чему это привело

Сто лет назад американский физик Роберт Эндрюс Милликен опытным путём подтвердил эйнштейновское уравнение, описывающее явление фотоэффекта, на основе которого работают панели современных солнечных электростанций.

В 1905 году, который вошёл в историю физики как «Год чудес» из-за большого количества революционных открытий, Альберт Эйнштейн, опираясь на гипотезу Планка о квантовой природе света, описал явление фотоэффекта специальным уравнением. За эту работу в 1921 году он получил свою первую Нобелевскую премию.

Роль американца Роберта Милликена в этом открытии чисто практическая – он экспериментально подтвердил изыскания Эйнштейна и на основании его работ вычислил постоянную Планка – ключевое понятие квантовой физики. Казус в том, что Милликен сначала не хотел признавать результатов собственных экспериментов, считая корпускулярную теорию света Эйнштейна радикальной. Уже закончив опыты, Милликен писал в 1916 году: «Уравнение фотоэффекта Эйнштейна…, по моему мнению, не может рассматриваться как имеющее хоть какое-то удовлетворительное теоретическое обоснование», – даже если «оно действительно очень точно описывает процесс» фотоэффекта. В 1923 году Милликен был удостоен Нобелевской премии в области физики «за работы по определению элементарного электрического заряда и фотоэлектрического эффекта».

Кто ещё «гнался за солнцем»

Разумеется, было бы ошибочным приписывать лавры «отцов» солнечной энергетики только Эйнштейну и Милликену. Историки науки утверждают, что первым обратил внимание на связь света и электричества французский физик А. Э. Беккерель. В 1839 году, проводя опыты, он открыл так называемый фотовольтаический (фотогальванический) эффект, при котором в веществе под воздействием света возникает напряжение, или электрический ток.

А вот мнения о том, кто создал первый фотоэлектрический элемент, расходятся. По одной из версий, 1883 год можно считать годом начала практической солнечной энергетики. Именно тогда американский инженер Ч. Фриттс создал прототип солнечной батареи. Его элемент был изготовлен из покрытого золотом селена и имел КПД 1%. То есть из 100% солнечного света в электрическую энергию превращался только один. И всё равно Фриттс считал свою «батарейку» революционной, что недалеко от истины.

Изучал фотоэлектрические процессы и русский физик Александр Столетов. Он установил эмпирическую связь между величиной фототока и световым потоком, падающим на образец (так называемый 1-й закон фотоэффекта). В 1888 году Столетов начинает исследование фотоэффекта, открытого за год до этого Генрихом Герцем. Эти исследования, продолжавшиеся два года, принесли учёному мировую известность. В рукописях Столетова сохранилась схема установки – также прообраза солнечного элемента, на которой он проводил свои эксперименты. Основная часть установки – конденсатор, состоящий из металлической сетки – анода и плоского металлического диска – катода. При освещении катода светом вольтовой дуги гальванометр фиксировал наличие тока в цепи.

Большой вклад в создание прототипов солнечных батарей сделал итальянский учёный армянского происхождения Джакомо Чамичан. В 1912 году на 8-м Международном конгрессе по прикладной химии, представляя проект своей солнечной батареи, он так описывал энергетическое будущее человечества: «На засушливых землях будут возникать промышленные колонии без дымящихся труб; леса стеклянных трубок будут распространяться на равнинах, и стеклянные здания будут расти везде; внутри них будут проходить фотохимические процессы, которые до настоящего времени были неведомой тайной растений, но всё это будет освоено человеческой цивилизацией, которая будет знать, как получить ещё более обильные плоды… И если в недалёком будущем запасы угля будут полностью исчерпаны, цивилизация не пропадёт, а будет существовать до тех пор, пока светит солнце!»

В Советском Союзе опытные сернисто-таллиевые фотоэлементы были созданы под руководством академика Абрама Иоффе в 1930-х годах. Однако первые «настоящие» солнечные батареи на основе кремниевых полупроводников появились лишь в 1954-м. Их изготовили специалисты компании Bell Laboratories Кельвин Фуллер, Дэрил Чапин и Геральд Пирсон. КПД батарей равнялся 4%. 17 марта 1958 года был запущен американский спутник Vanguard 1, на котором были установлены такие батареи. А 15 мая 1958 года в космос отправился советский Спутник-3 также с кремниевыми солнечными батареями на борту.

Ещё одной крупной вехой в истории освоения солнечной энергии можно считать запуск первой коммерческой СЭС Lugo в США в 1982 году. Её мощность составила… 1 МВт.

Проблемы и перспективы «приручения» звезды

Прошли десятилетия, но низкая производительность фотоэлементов по-прежнему остаётся головной болью энергетики, основанной на преобразовании энергии света в электричество. То есть, имея неограниченный ресурс в виде Солнца, мы пока не можем создать эффективные солнечные батареи, которые бы «похоронили» прочие виды генерации. КПД серийно выпускаемых сегодня солнечных панелей лежит в пределах 15–20%, хотя, по расчётам, с одного квадратного метра площади можно получать мощность до 130 Вт.

Ещё одна проблема солнечной генерации, основанной на полупроводниковых панелях, заключается в том, что выработка энергии возможна только в светлое время суток. А ведь потребность в дополнительном электричестве для освещения возникает как раз вечером. Выход заключается в создании эффективных промышленных аккумуляторов, которые могли бы отдавать электроэнергию, выработанную СЭС, когда генерация не осуществляется. Но пока таких накопителей нет.

Вызывает вопросы и «экологичность» СЭС. Во-первых, тысячи тонн отслуживших свой срок панелей, содержащих вредные вещества типа кадмия, нужно как-то утилизировать. Во-вторых, СЭС большой площади из-за сильного нагрева атмосферы над ними способны изменять микроклимат региона, в котором они установлены, и не всегда в лучшую сторону.

Тем не менее объём солнечной генерации за рубежом сегодня составляет уже более 220 ГВт. Лидируют в этой области Германия, США, Индия и Китай. Немецкие солнечные станции обеспечивают страну пятой частью электроэнергии, в России же их доля в электрогенерации меньше 1%. Установленная мощность солнечных электростанций, построенных В России за последние два года составляет порядка 70 МВт (станции расположены в Оренбургской области, Республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан и Хакасия). Кроме этого пять парков солнечной генерации есть в Крыму — общей мощностью 220 МВт, и одна небольшая СЭС в Якутии — 1 МВт. Однако согласно государственной программе развития СЭ, до 2020 года в России должны быть построены солнечные электростанции суммарной мощностью 1,5 ГВт. Этой задаче, в частности, способствуют два постановления, подписанных недавно Дмитрием Медведевым. Первое устанавливает порядок и условия предоставления из федерального бюджета субсидий для компенсации стоимости технологического присоединения малых генерирующих объектов ВИЭ с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт. Второе – призвано стимулировать производство оборудования для СЭ, конкретно – передовых технологий, основанных на физическом явлении HIT-гетероперехода, позволяющем совмещать кристаллическую и тонкоплёночную технологии производства полупроводников для батарей.

Источник

Как работают солнечные батареи

Cолнце есть и будет всегда! Возможно, это слишком смелое заявление, но это действительно так. По крайней мере, с точки зрения человечества. Пусть оно и взорвется через сколько-то там миллионов лет, но к тому времени мы уже покинем эту планету или сами, или в виде кучки пепла, которую развеет в космосе очередной огромный камень, налетевший на наш голубой шарик. Именно из-за такой стабильности Солнца его можно и нужно использовать для получения энергии. Люди уже давно научились это делать и сейчас продолжают совершенствовать технологии солнечной энергетики. Но как же работают солнечные панели, батареи и вообще, как можно превратить свет в электричество внутри розетки?

Солнечные панели позволяют сделать электричество чуть ли не бесплатным.

Когда появились солнечные батареи

Солнечные батареи были изобретены достаточно давно. Впервые эффект преобразования света в электричество был обнаружен Александром Эдмоном Беккерелем в 1842 году. Для создания первых прототипов потребовалось почти сто лет.

В 1948 году, а именно 25 марта, итальянский фотохимик Джакомо Луиджи Чемичан смог сделать то, что мы теперь используем и развиваем. Спустя 10 лет в 1958 году технология впервые была опробована в космосе в качестве элемента питания американского спутника, названного ”Авангард-1”. Спутник был запущен 17 марта, а уже 15 мая того же года это достижение повторили в СССР (аппарат ”Спутник-3”). То есть технологи начала массово применяться в разных странах почти одновременно.

Использование солнечных панелей в космосе — обычная практика.

Подобные конструкции применяются в космосе до сих пор, как важный источник энергии. А еще их используют на Земле для обеспечения энергией домов и даже целых городов. А еще их начали встраивать в гражданские электромобили для обеспечения большей автономности.

Вообще, важность подобных элементов невозможно переоценить. Только так можно добиться получения энергии в любой точке планеты. Гидроэнергетика, атомные станции, ветряки и тому подобные системы могут быть размещены только в определенных местах, стоят очень дорого или требуют соответствующей инфраструктуры. И только солнечные панели позволяют построить дом в пустыне и электрифицировать его. За относительно небольшие деньги. На «ветряк» их точно не хватит.

Как работают солнечные панели

Стоит немного уточнить, что понятие ”солнечная батарея” не очень правильное. Точнее правильное, но не имеющее отношение к тем системам питания, о которых мы говорим. Батарея там обычная, но получает энергию от солнечных панелей, которые преобразуют в электричество свет солнца.

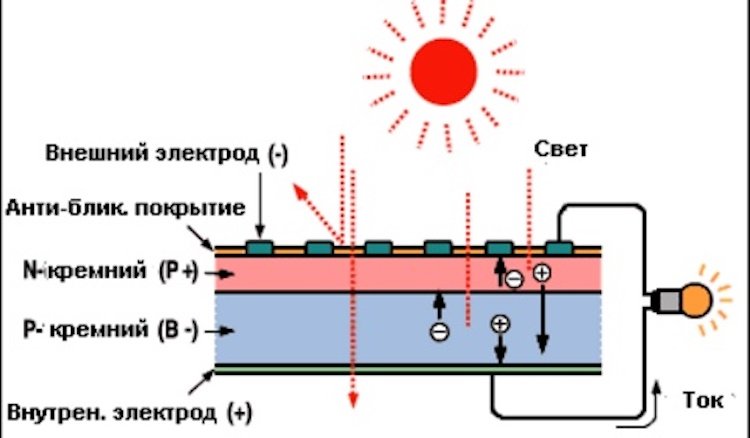

В основе солнечной панели лежат фотоэлектрические ячейки, которые помещены внутрь общей рамы. Для создания таких ячеек чаще всего используется кремний, но возможно использование и других полупроводников.

Энергия вырабатывается в тот момент, когда на полупроводник попадают солнечные лучи и нагревают его. В результате этого внутри полупроводника высвобождаются электроны. Под действием электрического поля электроны начинают двигаться более упорядоченно, что и приводит к появлению электрического тока.

Примерно так выглядит солнечная панель.

Для того, чтобы получить электричество, надо подключить контакты к обеим сторонам фотоэлемента. В результате этого он начнет питать электричеством подключенный потребитель или просто заряжать батарею, которая потом будет отдавать электричество в сеть, когда это понадобится.

Основной упор на кремний делается из-за его кристаллических особенностей. Впрочем, в чистом виде кремний сам по себе является плохим проводником и для изменения свойств к нему делается крайне малое количество примесей, которые улучшают его проводимость. В основном в число примесей входит фосфор.

Как полупроводники вырабатывают электричество?

Полупроводник является материалом, в атомах которого либо есть лишние электроны (n-тип), либо их не хватает (p-тип). То есть полупроводник состоит из двух слоев с разной проводимостью.

В качестве катода в такой схеме используется n-слой. Анодом является p-слой. То есть электроны из первого слоя могут переходить во второй. Переход происходит за счет выбивания электронов фотонами света. Один фотон выбивает один электрон. После этого они, проходя через аккумулятор, попадают обратно в n-слой и все идет по кругу.

Когда энергия выработана, все начинается по кругу, а свет всегда горит.

В современных солнечных панелях в качестве полупроводника используется кремний, а начиналось все с селена. Селен показал крайне низкий КПД — не более одного процента — и ему сразу стали искать замену. Сейчас кремний в целом удовлетворяет требования промышленности, но есть у него и один существенный минус.

Обработка и очистка кремния для приведения его к тому виду, в котором его можно будет использовать, является достаточно затратной процедурой. Чтобы снизить стоимость производства, проводят эксперименты с его альтернативами — медью, индием, галием и кадмием.

Эффективность солнечных панелей

Есть у кремния еще один минус, который не так существенен, как стоимость, но с которым тоже надо бороться. Дело в том, что кремний очень сильно отражает свет и из-за этого элемент вырабатывает меньше электричества.

Даже повесив столько панелей, все равно надо обеспечивать их нормальную работу. В том числе бороться с отражением света.

Для того, чтобы уменьшить такие потери, фотоэлементы покрывают специальным антибликовым покрытием. Кроме такого слоя, надо использовать и защитный слой, который позволит элементу быть более долговечным и противостоять не только дождю и пыли, но даже падающим веткам небольшого размера. При установке на крыше дома это очень актуально.

Солнце -сила! Ее надо использовать!

Несмотря на общую удовлетворенность технологией и постоянную борьбу за улучшение показателей, современным солнечным панелям все равно есть куда стремиться. На данный момент массово производятся панели, которые перерабатывают до 20 процентов попадающего на них света. Но есть и более современные панели, которые пока ”доводятся до ума” — они могут перерабатывать до 40 процентов света.

А вообще, солнечная энергетика это круто! И помните, даже при таком «пАлящем» солнце система будет работать.

Источник

Краткая история солнечной энергетики в России и зарубежом

Установка первой опытной солнечной батареи разработанной специалистами Bell Telephone на сельских телефонно-телеграфных линиях, штат Джорджия, США. 4 октября 1955 года.

Запасы невозобновляемых природных энергорусурсов на нашей планете неуклонно сокращается. Вдумайтесь – за год человечество использует объем нефти, который образовывался в течение 2 млн. лет! От их использования неизменно загрязняется окружающая среда. Эти глобальные проблемы поставили перед человечеством вопрос поиска альтернативных, желательно возобновляемых источников энергии. Ведь потребность людей в энергии растёт. Сегодня уже мало кто сомневается в необходимости альтернативных источников энергии. Они бывают разные: Солнце, ветер, гидроресуры, биомасса (энергия биомассы). Здесь подробнее о солнечной энергии вообще и о новых уже продающихся в России «солнечных» сплит-системах MDV Solar power DC-Inverter в частности.

24 февраля 2012 г.

Солнечная энергия уже около 50 лет используется людьми в космосе — для работы техники на орбите. Да и на земле уровень «привлечения» Солнца к выработке электричества увеличивается. Однако сегодня человечество использует в своих «энергетических» целях не более одной десятитысячной части той энергии, которую Солнце «поставляет» на Землю. Достаточно сказать, что если бы этот показатель равнялся хотя бы 1% — об энергетической проблеме, нехватке энергоресурсов, можно было бы забыть на долгие годы, десятилетия, а то и века.

За год человечество использует объём нефти, который образовывался в течение примерно 2 млн. лет. И над всем этим светит Солнце…

Из истории вопроса

Пращурами, отцами солнечной энергетики на нашей планете следует считать французского физика Александра Эдмона Беккереля, электрика-изобретателя из Нью-Йорка Чарльза Фриттса, а также знаменитого Альберта Эйнштейна, обладателя Нобелевской премии. Первый, ещё в 1839 году заметил фотоэффект, представляющий собой излучение электронов под воздействием солнечного света. Второй, 44 года спустя, создал первый солнечный модуль — покрытый тонким слоем золота селен. КПД этой первой солнечной батареи был весьма низок — около 1% (из всего «улавливаемого» модулем солнечного света в энергию превращался лишь 1%). Но это бы первый шаг. В 1905 году Эйнштейн получает Нобелевскую премию как раз за доработку идей Беккереля. В 30-х годах прошлого века отечественные учёные под руководством академика А.Ф. Иоффе создали первые солнечные сернисто-таллиевые элементы. КПД их тоже был низок. Однако работы над солнечными батареями продолжились. В начале 50-х годов ХХ века, в США, в лаборатории компании Bell Telephone, Джеральд Пирсон со товарищи установил, что кремний с о пределённым покрытием заметно более чувствителен к солнечному свету, чем селен. В итоге была создана солнечная ячейка-батарея с КПД около 6% — началась эра развития солнечных батарей.

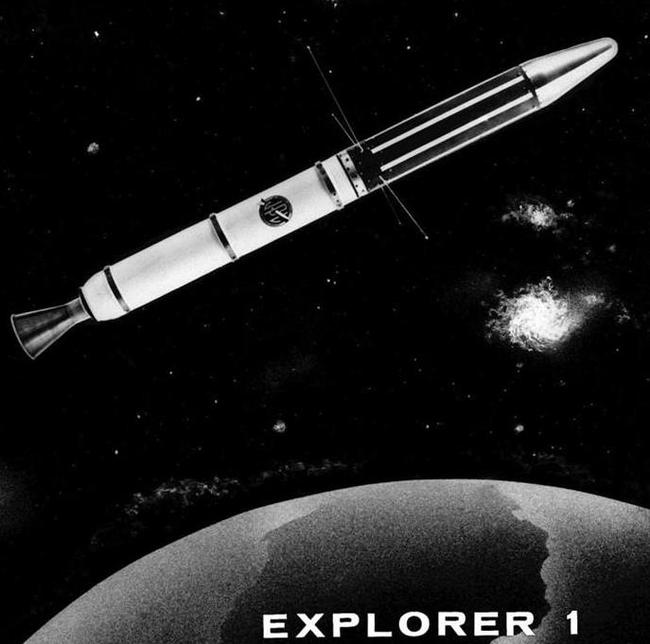

В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник с применением фотогальванических элементов, а в 1958 г. США произвели запуск искусственного спутника Explorer 1 с солнечными панелями. С 1958 года кремниевые солнечные батареи стали основным источником энергии для космических кораблей и орбитальных станций. И по сей день космос — одна из главных сфер, где применяются солнечные батареи (ныне, конечно, более совершенных конструкций, чем в прошлом веке). Во время нефтяного кризиса 1973-74 гг. сразу несколько стран запустили программы по использованию фотоэлементов, что привело к установке и опробованию свыше 3100 фотоэлектрических систем только в Соединенных Штатах. Многие из них до сих пор находятся в эксплуатации.

Первый американский спутник проекта Explorer. Выведен на орбиту в 1958 году. Конструкция космического аппарата предусматривала солнечные панели (батареи) .Серьезным позитивным сдвигом в развитии солнечной энергетики послужило создание американцами в 90-х годах прошлого столетия особых цветосенсибилизированных типов солнечных батарей, более эффективных, чем применяемые ранее. Этотновый тип батарей более экономически выгоден, да и производить их проще. На сегодняшний день основная масса выпускаемых солнечных батарей имеет КПД чуть более 20 процентов. В 1989 году было создано опытное устройство, работающее с КПД более 30 %. А в 2010 году компания Boeing объявила о достижении принадлежащей ей лаборатории Spectrolab – создании серийных солнечных панелей марки C3MJ+, обладающих эффективностью 39,2%. К первым покупателям эти батареи поступили в январе 2011 года.

С 2011 года в продаже разработанные в подконтрольной Boeing лаборатории Spectrolab солнечные батареи с КПД 39,2%. Исследования Spectrolab показывают, что солнечная ячейка в теории способна преобразовать в ток до 70% падающего солнечного света, а на практике технически достижимым следует признать показатель в 50%. Это число и будет ориентиром для отрасли на ближайшее время.

Солнечное настоящее и будущее

Ныне солнечные батареи, солнечная энергетика, хоть всё ещё и не является ведущей энергоотраслью на планете, всё же находит применение в очень многих областях нашей жизни. Основным материалом для производства солнечных элементов по сей день остаётся достаточно распространенный химический элемент — кремний (Si), составляющий почти четвертую часть массы земной коры. Преобразование энергии в солнечных элементах происходит вследствие, так называемого, фотовольтаического эффекта в неоднородных полупроводниках при воздействии на них солнечного излучения. По своему строению солнечный элемент напоминает бутерброд, который состоит из двух полупроводниковых пластинок. Внешняя пластинка содержит избыток электронов, а внутренняя пластинка — недостаток. Попадание фотона света на внешнюю пластинку вызывает выбивание из нее электрона и переход его на внутреннюю пластину, что и создает электрический ток.

Наиболее широкое распространение солнечные батареи имеют в США и странах Европы, в Японии, Корее, Китае. В Европе, например, где вопросам экологии уделяется очень большое внимание, существуют специальные госпрограммы поддержки солнечной энергетики. Например, в некоторых районах владельцы домов с солнечными батареями отдают выработанную за день солнечную энергию в общую сеть, за что получают льготы при оплате электроэнергии. В Германии избыток электроэнергии, вырабатываемой летом частными солнечными батареями, покупают энергосберегающие компании, несмотря на ее несколько более высокую стоимость по сравнению с «обычной», с целью поддержки развития «зеленых технологий». Благодаря государственной программе, компенсирующей до 70 процентов затрат на так называемую «соляризацию» домов и льготы при оплате, в ФРГ на «солнечное» электричество переходит до полумиллиона кв. метров крыш в год. Первый такой правительственный проект финансовой поддержки владельцев «солнечных» домов был принят немцами еще в 1990 году и назывался тогда «1000 солнечных крыш». Вслед за Германией подобный проект, но уже под названием «100000 солнечных крыш» был принят для всех стран-членов Евросоюза (ЕС). В Японии и США аналогичные проекты назывались соответственно «70000 солнечных крыш» и «1000000 солнечных крыш». Даже Монголия присоединилась к новому движению: «100000 солнечных юрт» — так назывался её проект.

В Монголии солнечные батареи служат электрофикации юрт. В стране есть специальная программа, касающаяся развития солнечной энергетики.

Строительство «солнечных» домов на Западе давно уже является признаком респектабельности и, несмотря на длительный срок окупаемости (7-10 лет), пользуется все возрастающей популярностью. Новые дома в Испании также согласно государственной программе строятся с солнечными батареями на крышах. В Голландии недалеко от городка Херхюговард создан экспериментальный район, названный «Город Солнца». Электроэнергия здесь вырабатывается с помощью солнечных панелей, установленных на крышах домов. В среднем один дом в «Городе Солнца» вырабатывает до 25 кВт электроэнергии. В перспективе предполагается увеличить общую мощность «Города Солнца» до 5МВт. И это лишь некоторые факты поощрения использования энергии Солнца на государственном уровне.

В Европе не редкость целые посёлки, городки, использующие для своих нужд энергию Солнца. На фото – монтаж солнечных батарей в «Городе Солнца» близ голландского Херхюговарда.

По мнению Европейской Ассоциации Фотовольтаики* (EPIA), к 2020 году стоимость электроэнергии, вырабатываемой «солнечными» системами снизится до уровня менее 0,10 € за кВт/ч для промышленных установок и менее 0,15 € за кВт/ч для установок в жилых зданиях. Согласно прогнозу EPIA, к 2030 г. солнечные батареи будут производить до 2646 ТВт электроэнергии, удовлетворяя от 8.9 до 13.8% мировых потребностей. Годовой объем рынка фотовольтаики достигнет €454 млрд. К 2025 году, благодаря фотоэнергетике, будут сокращены выбросы в окружающую среду на 353 млн тонн. Этот показатель эквивалентен объему выбросов в Австралии и Новой Зеландии, или 150 угольных электростанций.

Солнце Родины

В России, увы, всё не так солнечно. Значимой поддержки солнечной энергетики на государственном уровне нет. Кроме нескольких деклараций о важности развития этой отрасли, да прошлогоднего правительственного распоряжения (см. ниже). Объяснить это можно и наличием больших запасов углеводородов и тем, что стоимость солнечного электричества в нашей стране пока ощутимо выше, чем «обычного». А вот в ЕС, к примеру, из-за более качественного развития солнечной энергетики удаётся стоимость эту постоянно и довольно быстрыми темпами снижать. Ныне она уже может конкурировать со стоимостью традиционного электричества.

Понятно, что Россия не слишком солнечная страна — от этого КПД «солнечных» технологий ниже, чем, к примеру, где-нибудь в Испании. Значит и степень распространения по территории страны ниже. И всё же, перспективы у солнечной энергетики очевидно есть и в нашей стране. Наиболее велики они, конечно, на юге: в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, других южных регионах России. Впрочем, в стране есть регионы даже более подходящие для развития солнечной энергетики, чем традиционные «юга». Исследования, проведенные лабораторией возобновляемых источников энергии Института высоких температур РАН, показали, что в России наиболее «солнечными» являются регионы Приморья и юга Сибири. В некоторых районах Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока годовая солнечная радиация составляет 1300 кВт-ч/м2, превосходя значения для южных регионов России. И здесь использование установок, преобразующих солнечную энергию, возможно в течение круглого года. Первая же солнечная электростанция появилась в нашей стране менее двух лет назад — 29 сентября 2010 года, в Белгородской области (мощность — 100 кВт). Пока это экспериментальный пилотный проект. В целом же, проекты связанные с солнечной энергетикой в нашей стране есть, но они пока бессистемны. Доля энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в топливном балансе России мягко говоря скромна — около 1%, и большая часть энергетических потребностей покрывается за счет теплоэлектростанций. В правительственном распоряжении, подписанном в январе прошлого года, прописано намерение увеличить объем производства и потребления электрической энергии с использованием ВИЭ до 4,5% в 2020 году. Поживём — увидим. Пока же Россия не упоминается ни в одном из аналитических обзоров ООН, касающихся состояния фотовольтаики в мире.

В 2009 году в России открыта солнечная электростанция в Белгородской области (мощность – 100 кВт). К 2013 году планируется открыть солнечную электростанцию такой же мощности в Ольхонском районе Иркутский области.Там же, в Иркутской области ныне содаётся высокотехнологичный производственный комплекс по производству поликремния, на базе предприятий компании «Nitol Solar». Объем средств, инвестируемых в этот проект «Роснано», — 7,5 млрд рублей.

«Солнечные» технологии находят ныне применение в различных сферах жизни и деятельности людей. В том числе в области создания климата. Речь не о глобальном климате на планете, хотя и здесь экологически чистая солнечная энергетика, что называется «на коне» — никакого вреда, грязных выбросов, разрушения озонового слоя. Речь всё же о климате в отдельно взятой квартире, доме, офисе. С 2012 года крупнейший мировой производитель климатической техники — GD Midea Holding Co., Ltd (бренд MDV) — начнёт поставку в нашу страну своих новых сплит-систем Solar power DC-Inverter.

Источник