Кто изобрел свинцовый аккумулятор

Режим эксплуатации свинцовых аккумуляторов

1. Батареи для работы в буферном режиме, когда батарея работает в буфере с основным источником напряжения, например, сетевым блоком питания. При этом основное ее назначение — резервный источник питания. Периоды разряда батареи по сравнению с периодами заряда непродолжительны. Большую часть времени она постоянно подзаряжается. В буферном режиме работают батареи резервного питания базовых станций мобильной связи, АТС, сетевые коммутаторы провайдеров Интернет, источники бесперебойного питания персональных компьютеров и серверов (UPS) и т. д.

2. Батареи для работы в циклическом режиме, который характерен их разрядом в течение какого-то времени и последующим зарядом. Циклический режим работы аккумуляторных батарей используется гораздо реже, чем буферный. Примером такого режима можно назвать работу электротранспорта и устройств с автономным питанием: в течение рабочего дня происходит разряд тяговых батарей или батарей питания, а после его окончания эти батареи ставят на заряд.

3. Батареи для работы в смешанном режиме, например автомобильные батареи.

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи до сих пор остаются самыми надежными, долговечными и не требующими высоких эксплуатационных затрат химическими источниками тока.

В настоящее время производятся и активно эксплуатируются гелевые аккумуляторы трех поколений:

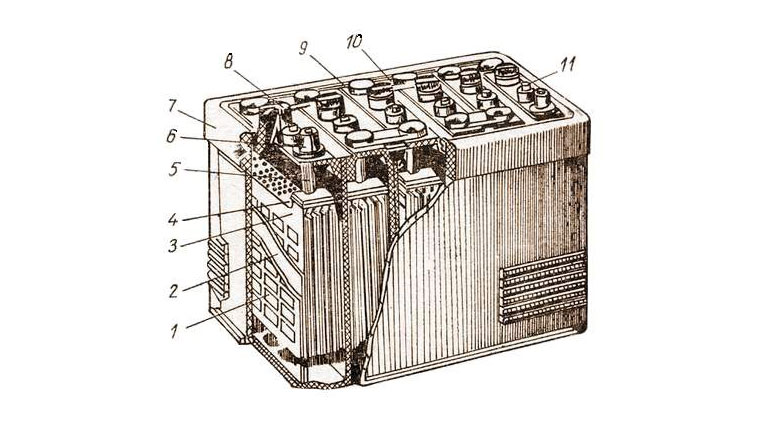

1. Батареи первого поколения — батареи с жидким электролитом открытого или закрытого типа, имеющие емкость от 36 до 5328 Ач и срок службы от 10 до 20 и более лет. Батареи открытого типа не имеют крышек, и электролит непосредственно соприкасается с открытым воздухом. Основные затраты при их эксплуатации — это затраты на обслуживание, связанные с необходимостью частой доливки дистиллированной воды, и расходы на содержание хорошо вентилируемых помещений, в которых их устанавливают. Батареи закрытого типа имеют специальные пробки, обеспечивающие задержку аэрозоли серной кислоты. Пробки для заливки электролита и добавления воды при эксплуатации вывинчиваются. Батареи закрытого типа могут быть и необслуживаемыми: от производителя они поставляются залитыми и заряженными, и в течение срока службы нет необходимости доливки воды, т. к. конструкция пробок таких батарей обеспечивает удержание ее паров в виде конденсата. Кроме использования в качестве стационарных, батареи закрытого типа являются основным типом батарей, используемых в автотракторной технике в качестве стартерных и тяговых.

2. Батареи второго поколения, которыми являются герметизированные гелевые батареи. В них вместо жидкого электролита используется гелеобразный, представляющий собой желе, полученное в результате смешивания раствора серной кислоты с загустителем (обычно это двуокись кремния SiO2 — силикагель). Технология производства гелевых батарей получила название GEL. Гелевые батареи в течение всего срока эксплуатации не нуждаются в обслуживании, их нельзя вскрывать. Для их подзаряда необходимо использовать зарядные устройства, обеспечивающие нестабильность напряжения заряда не хуже ±1 % для предотвращения обильного газовыделения. Такие аккумуляторные батареи критичны к температуре окружающей среды.

3. Батареи третьего поколения — это герметизированные батареи с абсорбированным сепараторами электролитом. Часто их называют батареями, собранными по AGM-технологии. AGM — Absorbed in Glass Mat, т. е. технология, при которой электролит абсорбирован в сепараторах из стекловолокна, размещенных между электродами. Такой сепаратор представляет собой пористую систему, в которой капиллярные силы удерживают электролит. При этом количество электролита дозируется так, чтобы мелкие поры были заполнены, а крупные оставались свободными для свободной циркуляции выделяющихся газов. По своим свойствам AGM батареи подобны гелевым, за исключением того, что газообразование в них существенно меньше, и меньшее влияние на их работу оказывает температура окружающей среды. Как и для гелевых аккумуляторных батарей, для них требуются зарядные устройства, обеспечивающие нестабильность напряжения заряда не хуже +1 %.

При заряде свинцово-кислотных батарей протекают реакции:

- у положительных пластин:

PbSO4 + Н2О + О -> РЬО2 + H2SO4;

у отрицательных пластин:

PbSO4 + 2Н -> Pb + H2SO4.

При разряде свинцово-кислотных батарей протекают реакции:

Источник

Эволюция аккумуляторов: от эбонита к графену

Сегодня мы отправимся в увлекательную историю развития аккумуляторов, батарей и элементов питания.

Человечество никогда не стояло на месте. С древних времен наших предков интересовал целый спектр всевозможных физических и химических явлений. Ученые постоянно открывали что-то новое. Такое ноу-хау, как правило, сперва напрочь отрицалось наукой, затем о нем забывали, а спустя несколько десятилетий, уже забытого всеми ученого восхваляли и называли «человеком, который изменил мир». Наверняка вы читаете эти строки с устройства, работающего от розетки или имеющего в своем распоряжении один из важнейших элементов – аккумулятор. И если бы 2 700 лет назад древнегреческий философ Фалес не обратил внимание на взаимодействие шерсти и янтаря, если бы в 1600 году не был введен термин электричество, а в 1800 Аллесандро Вольта не заинтересовался пластинами из цинка и меди, возможно современный мир был намного скучнее.

С чего все началось

Наука средневековья – весьма спорное и запутанное явление. Тем не менее, именно существование целого ряда схоластических теорий породило такое понятие, как научно-технический прогресс. До появления первых аккумуляторов пройдет еще более 2,5 тысяч лет, а пока в солнечной Греции дочь философа Фалеса безуспешно пытается очистить янтарное веретено от мелких частичек ворса, ниток и пыли. Как оказалось, смахнуть их не так-то просто.

Во время правления английской королевы Елизаветы I (1533 – 1603) ее лейб-медик Вильям Гильберт Колчестерский всерьез заинтересовался устройством компаса, магнитами, янтарем и прочими драгоценными камнями, которые после натирания мехом притягивали к себе мелкие частички пергамента. Становилось понятным, что несмотря на определенную схожесть, магнетизм и электричество (термин, введенный самим Гильбертом) имеют совершенно разную природу. Магнит способен притягивать исключительно железо, в то время как электричество, вызванное трением, способно к притяжению частичек неметалического происхождения.

Понятие «притяжение» в средневековье относили к категории «магнитов». Все дополняющие друг-друга явления, вроде ветра и мельницы, солнца и тепла, мужчины и женщины относили к магнитам. Ненависти собак и кошек, друзей и врагов, льда и огня приписывали категорию «феамидов», а в магнетизме это понятие подтверждалось северным и южным полюсами магнита. С появлением электричества «магниты» и «феамиды» станут знакомы по маркировкам «плюс» и «минус», которые можно найти на любом аккумуляторе.

В последующих опытах бургомистра Отто Фон Герике в качестве источника электричества использовался шар из серы. Во время вращения его придерживали руками, а скапливающийся электрический заряд передавался металлическому бруску, который в последствии назовут «лейденской банкой» – главный атрибут престижной средневековой лаборатории, который и стал прообразом современного аккумулятора.

После введения понятия электричество в 1600 году и вплоть до начала XIX века по Европе прокатилась буря опытов, связанных с изучением материалов, способных вызывать так называемый «универсальный временный магнетизм». Тем временем во Франции проводил свои эксперимент ученый, имя которого навсегда осталось нераздельно связанным с любым электрическим прибором.

Великий Вольт

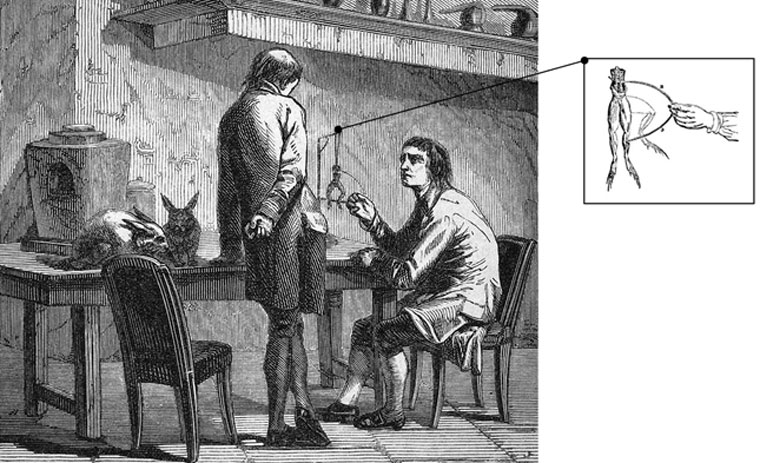

Желая понять природу электричества и в прямом смысле слова «почувствовать его вкус», Алессандро Вольта экспериментировал с монетами, изготовленными из разных металлов. Положив одну из них на язык, а другую под, и соединив их проволокой, Вольта отмечал присутствие характерного кисловатого привкуса. Так острота вкусовых рецепторов человека привела к открытию гальванического электричества, явления, которое еще в середине XVIII века описывал итальянский врач, анатом и физик Луиджи Гальвани, проводя опыты по препарированию лягушек.

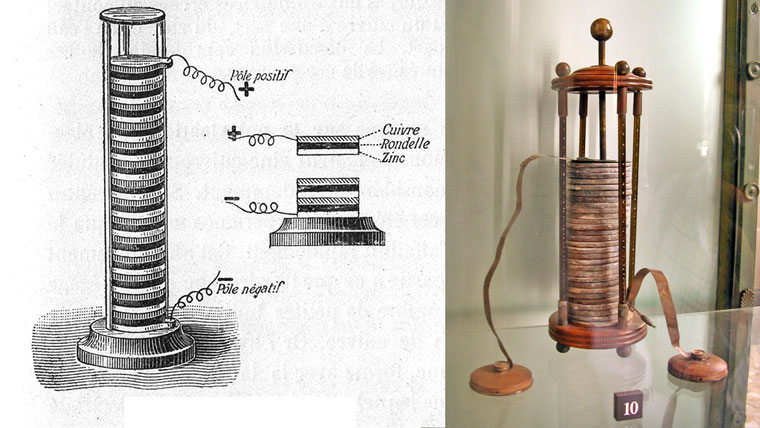

Следующим шагом стало конструирование первой электрической батареи, принцип работы которой заключался в погружении медных и цинковых пластин, соединенных последовательно, в раствор кислоты. Изобретение первого химического источника тока, полученного в лабораторных условиях, принято датировать 1798 годом, а его автором стал Аллесандро Вольта.

В течение последующих пяти лет в области исследования гальванических батарей начнется настоящий ажиотаж. 1801 год ознаменовался появлением кратковременного источника питания. Проводя опыты, Готеро (франц. физик), используя воду, платиновые электроды и ток, доказал, что даже после прекращения подачи тока, электроды продолжают излучать электричество. Два года спустя, немецкий химик Иоганн Риттер, заменив платиновые электроды на медные и сформировав из них цепочку пластин, переложенных кусками сукна, сконструировал первый вторичный элемент питания – иными словами, первую аккумуляторную батарею, способную сперва накапливать заряд, а потом постепенного его отдавать без участия «гальванической подпитки».

Пятьдесят медных кружков, смоченной в соленом растворе сукно и вольтов столб положили начало эры аккумуляторов с возможностью многократного цикла заряд-разряд. Появляется новая наука – электрохимия. Начатые в 1854 году немецким врачом Вильгельмом Зингстеденом опыты по использованию свинцовых электродов и их поведению в серной кислоте, спустя пять лет вылились в знаменательное открытие французского инженера Гастона Планте. В 1859 году Планте проводил исследования с листовым свинцом, свернутым в трубочку и разделенным полосами сукна. При погружении в подкисленную воду и под действием тока, свинцовые пластины покрывались активным действующим слоем. Многократное пропускание тока приводило к постепенному росту емкости первой свинцово-кислотной батареи, но рутинное осуществление этого трудоемкого процесса (на изготовление требовалось около 500 часов) приводило к росту конечной стоимости аккумулятора. Более того, потенциальный заряд аккумулятора был сравнительно невелик.

Наследие Зингстедена и Планте будет усовершенствовано через 23 года ученным Камиллом Фором, пересмотревшим процесс изготовления используемых в аккумуляторе пластин. Ускорить формирование активного слоя стало возможным благодаря покрытию пластин окислами свинца. Под действием тока вещество превращалось в перекись, а полученные окислы приобретали пористое строение, способствующее аккумулированию газов на электродах.

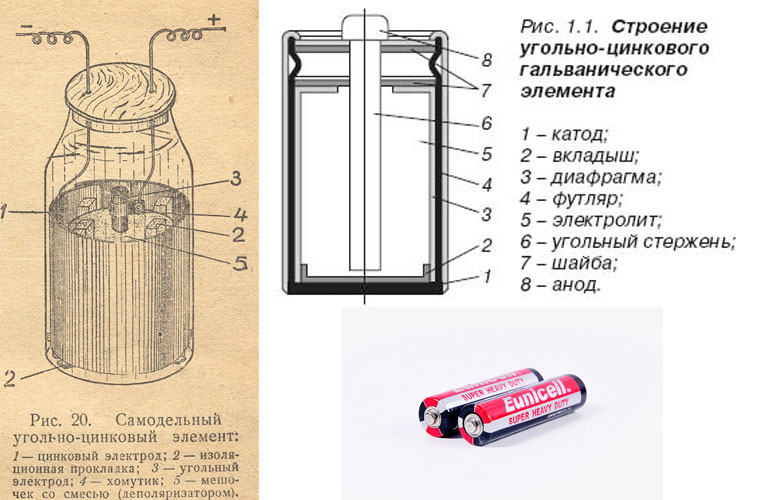

Параллельно с разработкой и совершенствованием свинцово-кислотных батарей велась работа и над построением «влажных» элементов Лекланше и их преемников угольно-цинковых аккумуляторов, предложенных в 1888 году Карлом Гасснером и использующихся вплоть до сегодняшнего дня.

В течение длительного периода времени аккумуляторы, электрохимия и все, что было связано с использованием кислых сред, пластин и гальванического электричества будоражило умы исключительно ограниченного круга – ученых, физиков, химиков и врачей. Ситуация кардинально изменилась с появлением в 1827 году динамо-машины – первого электрического генератора постоянного тока. Эволюция генераторов, в свою очередь, подталкивала развитие аккумуляторов и батарей. Узкопрофильные опыты Вольта наконец начали получать промышленное применение.

Промышленная эра аккумуляторов

В 1896 году на территории США, в штате Колумбия открывается компания National Carbon Company (NCC). NCC становится первым предприятием специализацией которого становится серийное производство сухих элементов и батарей. В последующие сто лет Национальную Угольную компанию ждет две стадии ребрендинга: сперва NCC станет Eveready, а сегодня мы знаем ее под именем Energizer.

Предложенный Фором метод заполнения пластин в течение продолжительного времени будет являться основой для построения практически любого типа аккумулятора. В поисках альтернативы морально устаревшему (еще по меркам конца XIX века) свинцово-кислотному аккумулятору и попытках решить две основных проблемы этого некогда революционного источника питания (огромный размер и малоэффективная емкость), в 1901 году легендарный изобретатель Томас Эдисон и Вальдмар Юнгнер одновременно патентуют несвинцовый тип батарей: никель-кадмиевых и никель-железных.

Батарея Юнгнера состояла из положительной пластины, изготовленной из никеля. В качестве отрицательной использовался лист кадмия. Значительное повышение емкости, многократное снижение веса и неприхотливость к регулярности подзарядки не смогли выдержать практического применения в связи с дороговизной процесса изготовления никель-кадмиемых аккумуляторов. Достойной заменой стал предложенный Эдисоном никель-железный элемент, который получил имя щелочного аккумулятора.

Развитие эры электричества, появление мощных промышленных генераторов, трансформаторов и глобальная электрификация приводит к резкому росту популярности портативных элементов питания. Щелочные батареи начинают использовать в корабле- и машиностроении, в транспорте и на электростанциях. На улицах появляются первые электромобили, а конструкторы уже успели сформировать принципы построения аккумуляторных батарей с различным вольтажом.

В поисках идеального корпуса

Опыты с электричеством и попытки построения первых батарей нераздельно были связаны с использованием кислоты или кислой водной среды. Любая жидкость для успешного проведения эксперимента требует соответствующий сосуд, а сбор аккумулятора – свой собственный корпус.

В течение продолжительного времени корпус аккумуляторов изготавливался из дерева. Увы, реакции, происходящие в моменты окисления электродов, и кислотная среда батарей приводили к быстрому разрушению органической оболочки. Дерево заменяют на эбонит – каучук с большим содержанием серы, обладающий высокими электроизоляционными свойствами.

Общепринятым стандартом, использующимся при построении составных аккумуляторов начала XX века, было формирование батареи из нескольких элементов, рабочее напряжение которого составляло 2,2 вольта. Первые «пальчиковые батареи» появились еще в далеком 1907 году. С тех пор внешне они мало в чем изменились. Аккумулятор с напряжением в 6 вольт (три элемента по 2,2 В) оставался эталонным при производстве автомобилей вплоть до начала 50-х годов. Элементы на 12 и 24 Вольта имели более узкую специализацию. В первой половине прошлого века об эстетике в машиностроении никто не задумывался, поэтому любой аккумулятор выглядел весьма неряшливо. Эбонитовый корпус с напичканными элементами и грубыми торчащими перемычками намертво заливался мастикой.

Изобретение немецких ученых Шлехта и Аккермана и демонстрация в 1932 году процесса изготовления прессованных пластин для аккумуляторов не могло не повлиять на внешний вид батарей. В 1941 году в производство корпусов вмешивается австрийская компания Baren, проводившая серию экспериментов по разработке синтетических материалов. Через шесть лет француз Нойман предлагает конструкцию герметичного никель-кадмиевого аккумулятора. Параллельно с этим вся промышленность переходит на батареи с напряжением в 12 вольт, а синтетически полученный американской компанией Johnson Controls полипропилен становится основой для изготовления корпуса любых аккумуляторов. Они стали легче, практичнее, перестали бояться ударов и строгих ограничений при подзарядке.

Настоящее и обозримое будущее

Дальнейшее развитие индустрии аккумуляторных батарей движется настолько стремительно, что проследить за той чередой открытий, которые пришлись на последние пятьдесят лет практически невозможно. На сегодняшний день существует более 30 разновидностей аккумуляторов при построении которых используются два различных электрода, чем и определяется их название: никель-цинковые, литий-титанатные, цинк-хлорные. Среди этого обилия в быту мы сталкиваемся лишь с несколькими.

Причина, по которой мобильные устройства начали свою стремительную эволюцию лишь с начала 90-х годов XX века и за последние 35 лет превратились из громоздких и неповоротливых «чемоданов» в ультракомпактные плоские коробочки, кроется именно в элементах питания.

В 1991 году компания Sony выпускает первый литий-ионный аккумулятор. Этот тип портативных батарей пришел на смену некогда широко использовавшимся никель-кадмиевым (Ni-Cd) и никель-металлгидридным (Ni-MH), изобретенных еще в начале прошлого века.

Литий-ионные аккумуляторы имеют целый ряд преимуществ: они заряжаются на порядок быстрее никелевых, имеют более продолжительный срок эксплуатации и большой запас емкости. Li-ion-аккумуляторы получили широкое распространение в сфере портативной электроники, а предложенные инженерами решения позволили не только значительно увеличить максимальные токи разряда, сделавшие возможным использование этого типа аккумуляторов и в среде мощного оборудования, но и обеспечить внушительный рост емкости.

Несмотря на то, что сегодня мы ощущаем некое отсутствие прорыва в области портативных аккумуляторов, вынуждены ежедневно подзаряжать мобильные устройства и жить в режиме «от розетки к розетке», на сложившую ситуацию можно посмотреть и с более положительной стороны.

Одним из главных двигателей прогресса всей индустрии аккумуляторов стали попытки построения электротранспорта в начале позапрошлого столетия. Не стоит забывать, что электромобиль создан значительно раньше двигателя внутреннего сгорания. Внушительные по размеру тяжеловесные свинцово-кислотные батареи продолжают обеспечивать работу троллейбусов, трамваев, электропогрузчиков и тягачей. Бытовые инструменты с никель-кадмиевых элементов постепенно переходят на литий-ионные и литий-полимерные.

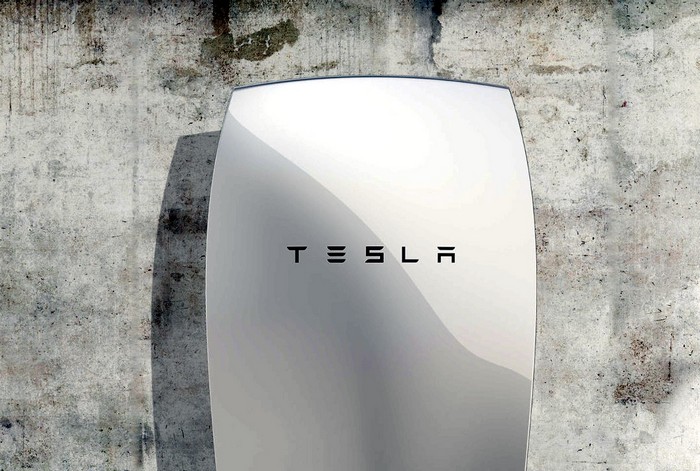

Прорыв в сфере использования литиевых аккумуляторов осуществила и компания Tesla, запустившая производство собственной линейки электроавтомобилей (читайте в статье «Революционер индустрии. История компании Tesla»). В конце апреля 2015 года Tesla представила и аккумуляторы для дома – решение для обеспечения автономности за счет получения энергии через солнечные панели. О целесообразности и эффективности данного решения мы поговорим в следующей статье, а пока нам остается надеяться на скорейшее развитие графеновых аккумуляторов. Аккумуляторов, которые уже сегодня называют «убийцами литий-ионного чуда», способных за 8 минут подарить владельцу автомобиля 1000 километров пробега. Увы, эта страница истории пишется в настоящее время. Но долгожданный технологический прорыв близок как никогда.

Источник