Гальванические элементы и аккумуляторы — устройство, принцип работы, виды

Маломощные источники электрической энергии

Для питания переносной электро- и радиоаппаратуры применяют гальванические элементы и аккумуляторы.

Гальванические элементы — это источники одноразового действия, аккумуляторы — источники многоразового действия.

Простейший гальванические элемент

Простейший элемент может быть изготовлен из двух полосок: медной и цинковой, погруженных в воду, слегка подкисленную серной кислотой. Если цинк достаточно чист, чтобы быть свободным от местных реакций, никаких заметных изменений не произойдет до тех пор, пока медь и цинк не будут соединены проводом.

Однако полоски имеют разные потенциалы одна по отношению к другой, и когда они будут соединены проводом, в нем появится электрический ток. По мере этого действия цинковая полоска будет постепенно растворяться, а близ медного электрода будут образовываться пузырьки газа, собирающиеся на его поверхности. Этот газ — водород, образующийся из электролита. Электрический ток идет от медной полоски по проводу к цинковой полоске, а от нее через электролит обратно к меди.

Постепенно серная кислота электролита замещается сульфатом цинка, образующимся из растворенной части цинкового электрода. Благодаря этому напряжение элемента уменьшается. Однако еще более сильное падение напряжения вызывается образованием газовых пузырьков на меди. Оба эти действия производят «поляризацию». Подобные элементы не имеют почти никакого практического значения.

Важные параметры гальванических элементов

Величина напряжения, даваемого гальваническими элементами, зависит только от их типа и устройства, т. е. от материала электродов и химического состава электролита, но не зависит от формы и размеров элементов.

Сила тока, которую может давать гальванический элемент, ограничивается его внутренним сопротивлением.

Очень важной характеристикой гальванического элемента является электрическая емкость. Под электрической емкостью подразумевается то количество электричества, которое гальванический или аккумуляторный элемент способен отдать в течение всего времени своей работы, т. е. до наступления окончательного разряда.

Отданная элементом емкость определяется умножением силы разрядного тока, выраженной в амперах, на время в часах, в течение которого разряжался элемент вплоть до наступления полного разряда. Поэтому электрическая емкость выражается всегда в ампер-часах (А х ч).

По величине емкости элемента можно также заранее определить, сколько примерно часов он будет работать до наступления полного разряда. Для этого нужно емкость разделить на допустимую для этого элемента силу разрядного тока.

Однако электрическая емкость не является величиной строго постоянной. Она изменяется в довольно больших пределах в зависимости от условий (режима) работы элемента и конечною разрядного напряжения.

Если элемент разряжать предельной силой тока и притом без перерывов, то он отдаст значительно меньшую емкость. Наоборот, при разряде того же элемента током меньшей силы и с частыми и сравнительно продолжительными перерывами элемент отдаст полную емкость.

Что же касается влияния на емкость элемента конечного разрядного напряжения, то нужно иметь в виду, что в процессе разряда гальванического элемента его рабочее напряжение не остается на одном уровне, а постепенно понижается.

Распространенные виды гальванических элементов

Наиболее распространены гальванические элементы марганцево-цинковой, марганцево-воздушной, воздушно-цинковой и ртутно-цинковой систем с солевым и щелочным электролитами. Сухие марганцево-цинковые элементы с солевым электролитом имеют начальное напряжение от 1,4 до 1,55 В, продолжительность работы при температуре окружающей среды от -20 до -60 о С от 7 ч до 340 ч.

Сухие марганцево-цинковые и воздушно-цинковые элементы со щелочным электролитом имеют напряжение от 0,75 до 0,9 В и продолжительность работы от 6 ч до 45 ч.

Сухие ртутно-цинковые элементы имеют начальное напряжение от 1,22 до 1,25 В и продолжительность работы от 24 ч до 55 ч.

Наибольший гарантийный срок хранения, достигающий 30 месяцев, имеют сухие ртутно-цинковые элементы.

Аккумуляторы — это вторичные гальванические элементы. В отличие от гальванических элементов в аккумуляторе же сразу после сборки никакие химические процессы не возникают.

Чтобы в аккумуляторе начались химические реакции, связанные с движением электрических зарядов, нужно соответствующим образом изменить химический состав его электродов (а частью и электролита). Это изменение химического состава электродов происходит под действием пропускаемого через аккумулятор электрического тока.

Поэтому, чтобы аккумулятор мог давать электрический ток, его предварительно нужно «зарядить» постоянным электрическим током от какого-нибудь постороннего источника тока.

От обычных гальванических элементов аккумуляторы выгодно отличаются также тем, что после разряда они опять могут быть заряжены. При хорошем уходе за ними и при нормальных условиях эксплуатации аккумуляторы выдерживают до нескольких тысяч зарядов и разрядок.

В настоящее время наиболее часто на практике применяют свинцовые и кадмиево-никелевые аккумуляторы. У первых электролитом служит раствор серной кислоты, а у вторых — раствор щелочей в воде. Свинцовые аккумуляторы называют также кислотными, а кадмиево-никелевые — щелочными.

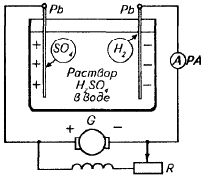

Принцип работы аккумуляторов основан на поляризации электродов при электролизе. Простейший кислотный аккумулятор устроен следующим образом: это две свинцовые пластины, опущенные в электролит. В результате химической реакции замещения пластины покрываются слабым налетом сернокислого свинца PbSO4, как это следует из формулы Pb + H2SO4 = PbSO4 + Н2.

Устройство кислотного аккумулятора

Такое состояние пластин соответствует разряженному аккумулятору. Если теперь аккумулятор включить на заряд, т. е. подсоединить его к генератору постоянного тока, то в нем вследствие электролиза начнется поляризация пластин. В результате заряда аккумулятора его пластины поляризуются, т. е. изменяют вещество своей поверхности, и из однородных (PbSO4) превращаются в разнородные (Pb и Р b О 2 ).

Аккумулятор становится источником тока, причем положительным электродом у него служит пластина, покрытая двуокисью свинца, а отрицательным — чистая свинцовая пластина.

К концу заряда концентрация электролита повышается вследствие появления в нем дополнительных молекул серной кислоты.

В этом одна из особенностей свинцового аккумулятора: его электролит не остается нейтральным и сам участвует в химических реакциях при работе аккумулятора.

Как зарядить аккумулятор

Существует несколько способов заряда аккумуляторов. Наиболее простой — нормальный заряд аккумулятора, который происходит следующим образом. Вначале на протяжении 5 — 6 ч заряд ведут двойным нормальным током, пока напряжение на каждой аккумуляторной банке не достигнет 2,4 В.

Нормальный зарядный ток определяют по формуле I зар = Q/16

где Q — номинальная емкость аккумулятора, Ач.

После этого зарядный ток уменьшают до нормального значения и продолжают заряд и течение 15 — 18 ч, до появления признаков конца заряда.

Кадмиево-никелевые, или щелочные аккумуляторы, появились значительно позже свинцовых и по сравнению с ними представляют собой более совершенные химические источники тока. Главное преимущество щелочных аккумуляторов перед свинцовыми заключается в химической нейтральности их электролита по отношению к активным массам пластин. Благодаря этому саморазряд у щелочных аккумуляторов получается значительно меньше, чем у свинцовых. Принцип действия щелочных аккумуляторов также основан на поляризации электродов при электролизе.

Для питания радиоаппаратуры выпускают герметичные кадмиево-никелевые аккумуляторы, которые работоспособны при температурах от -30 до +50 о С и выдерживают 400 — 600 циклов заряд-разряд. Эти аккумуляторы выполняют в форме компактных параллелепипедов и дисков с массой от нескольких граммов до килограммов.

Выпускают никель-водородные аккумуляторы для энергоснабжения автономных объектов. Удельная энергия никель-водородного аккумулятора составляет 50 — 60 Вт ч кг -1 .

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Гальванические элементы. Аккумуляторы

Конспект по физике для 8 класса «Гальванические элементы. Аккумуляторы». Что представляет собой гальванический элемент. Как устроен аккумулятор.

Гальванические элементы.

Аккумуляторы

Для поддержания тока в проводнике необходимо электрическое поле: на концах проводника нужно постоянно создавать заряды противоположных знаков. На практике такое разделение зарядов обычно осуществляется за счёт химических реакций.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В конце XVIII в. итальянский физик А. Вольта обнаружил, что при взаимодействии металла с кислотой происходит разделение зарядов. При этом металлическая пластинка, опущенная в раствор кислоты, электризуется отрицательно, а раствор — положительно.

Вольта построил первый химический источник тока, получивший название гальванического элемента (в честь другого итальянского учёного — Л. Гальвани).

Элемент Вольты состоит из цинковой и медной пластинок, опущенных в водный раствор серной кислоты. В результате химических реакций цинковая пластинка заряжается отрицательно, а раствор кислоты и медная пластинка — положительно. Внутри элемента образуется электрическое поле.

Если выводы пластин соединить проводником, то электроны под действием электрического поля начнут двигаться по проводнику, создавая в нём электрический ток. Выводы пластин образуют зажимы, которые называются полюсами.

Элемент Вольты как источник электричества является несовершенным — ток в цепи быстро ослабевает. Поэтому на практике большое распространение получили так называемые сухие гальванические элементы.

Элемент состоит из цинкового сосуда, в который помещён мешочек с двуокисью марганца (МnO2), смешанного с углем. В этот мешочек вставлен угольный стержень, который является положительным полюсом элемента. Отрицательным полюсом является вывод от цинкового сосуда. Вместо раствора элемент содержит густую пасту, состоящую из муки, замешанной на нашатыре.

Обычная плоская батарейка для карманного фонаря состоит из трёх гальванических элементов. При этом угольный стерженёк первого элемента соединён с цинковым сосудом второго, а угольный стерженёк второго соединён соответственно с цинковым сосудом третьего элемента.

Все три элемента помещены в картонную коробку, которая сверху залита слоем изолятора (смолой). Две полоски жести, выведенные через слой изолятора, являются полюсами батареи.

АККУМУЛЯТОРЫ

Срок службы всех гальванических элементов зависит от состояния их электродов (цинка и угля) и качества раствора. С течением времени электроды разрушаются, а качество раствора ухудшается.

Значительно более удобными источниками тока являются аккумуляторы — устройства, у которых электроды практически не разрушаются.

Простейший аккумулятор состоит из прочного сосуда (корпуса), в который залит раствор серной кислоты, и двух свинцовых пластин, опущенных в раствор.

Однако в таком состоянии аккумулятор ещё не будет являться источником тока и в нём необходимо накопить заряд. Для зарядки через аккумулятор пропускают ток от другого источника (зарядного устройства). После зарядки аккумулятор становится источником тока.

Кроме свинцовых (кислотных) аккумуляторов, широкое применение получили железно-никелевые (щелочные) аккумуляторы. Каждая из пластин в таком аккумуляторе (одна железная, а другая из окиси никеля) опущена в раствор едкой щёлочи.

В последние десятилетия наряду с традиционными источниками тока стали широко применяться источники, изготовленные на основе химического элемента лития. Эти источники устойчиво работают в широком диапазоне температур и обладают великолепным — порядка 10 лет и более — сроком службы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

Химические источники тока широко применяются в разных областях. Например, аккумуляторы служат для освещения многих транспортных средств, в частности автомобилей, для запуска различных силовых установок, для питания научной аппаратуры и средств связи, устанавливаемых на искусственных спутниках Земли и межпланетных станциях, и т. п.

Широко используемые в настоящее время аккумуляторы для мобильных телефонов — ещё один пример устройств такого типа.

Впечатляет также разнообразие габаритов источников электричества: от миниатюрных батареек для питания ручных часов, лазерных указок, электронных секундомеров и т. д. до мощных аккумуляторных батарей, устанавливаемых на подводных лодках.

Вероятно, первыми гальваническими элементами были найденные при раскопках близ Багдада керамические сосуды, закрытые смоляной пробкой, через которую внутрь сосуда пропущены железные и медные стержни. По оценкам археологов, изготовление этих устройств датируется вторым-третьим тысячелетием до нашей эры. Поразительно и то, что эти устройства «заработали» после того, как в сосуды залили морскую воду.

Луиджи Гальвани (1737—1798) — итальянский врач, один из основателей учения об электричестве, основоположник экспериментальной электрофизиологии.

Вы смотрели Конспект по физике для 8 класса «Гальванические элементы. Аккумуляторы».

Источник

Физика. 8 класс

Урок в 8 классе по теме: «Электрический ток. Источники электрического тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрический ток в различных средах. Примеры действия электрического тока»

Тип урока – урок открытия нового знания.

— сформировать у учащихся умения реализации новых способов действия;

— ввести понятие электрический ток;

— рассмотреть источники электрического тока и их ;

— описать электрический ток в металлах, электролитах, газах;

— рассмотреть действия электрического тока;

— развивать логическое мышление, воспитывать интерес к физике

Формирование УУД (универсальных учебных действий):

— поиск и выделение новой информации по теме;

— нахождение ответов на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

— построение логической цепи рассуждений;

— умение переносить и применять знания по данной теме в новых условиях;

— умение ориентироваться в своей системе знаний;

— оценивать правильность выполнения действия;

— умение корректировать действие после его завершения;

— высказывать свое предположение;

— развитие контроля и самоконтроля;

— умение оформлять свои мысли в письменной форме;

— способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

— развитие логического мышления;

— развитие памяти, наблюдательности, внимания;

— расширение кругозора учащихся.

— формирование умения наблюдать, описывать и объяснять физические явления, связанные с прохождением тока по проводнику.

— формирование целостной картины мира;

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; в том числе в информационной деятельности;

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

— Организационный этап

Выполняется упражнение на соответствие картинки и надписей и формулируется тема урока.

— Объяснение нового материала

— Закрепление нового материала.

Выполнение упражнений для закрепления нового материала.

Выполнение упражнений для контроля понимания нового материала.

Источник