Литий-железофосфат: новые аккумуляторы-долгожители от компании EEMB

В настоящее время происходит активное развитие систем хранения данных (серверных/дата-центров), различного телекоммуникационного оборудования, систем контроля доступа и охранно-пожарных систем, альтернативной энергетики, электротранспорта и других промышленных систем и объектов, требующих автономного электропитания. Для обеспечения электропитанием указанных систем все более востребованными становятся различного рода вторичные химические источники тока, или аккумуляторы.

В большинстве приложений в качестве вторичных источников тока до сих пор применяются свинцово-кислотные аккумуляторы, как имеющие наиболее отлаженную технологию производства и низкую удельную стоимость энергии.

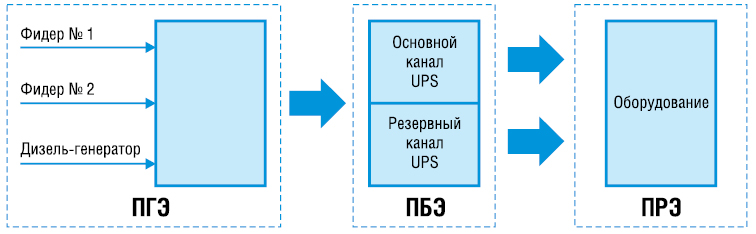

Рис. 1. Система электропитания дата-центра

Многие из указанных выше областей применения аккумуляторов характеризуются потреблением большой и даже очень большой мощности – от единиц до нескольких сотен киловатт (альтернативная энергетика, электротранспорт, дата-центры). Отключения основной сети электропитания носят случайный характер и могут происходить с различными интервалами времени, поэтому для бесперебойной работы требуется весьма большой запас энергии. Конечно, на важных объектах время отключения от основной электросети регламентировано и обеспечивается выполнением дополнительных линий резервного питания и/или дизельной установкой. Например, если рассмотреть схему построения электропитания серверного оборудования, то она будет включать в себя подсистему гарантированного электропитания (ПГЭ) с двумя вводами от разных подстанций и отдельную дизельную установку (рисунок 1). Дополнительно в схему входит подсистема бесперебойного электропитания (ПБЭ), включающая два комплекта источников бесперебойного питания (основной и резервный каналы UPS). Каждый из источников бесперебойного питания оснащен комплектом аккумуляторных батарей на требуемую энергию, а учитывая мощность, потребляемую дата-центрами (до сотен кВт), становится понятной важность высокой удельной энергоемкости и длительного срока службы используемых аккумуляторов. Еще более значимым этот параметр становится, если аккумуляторы используются на электротранспорте, поскольку транспортировка «лишних» килограммов приводит только к бесполезному расходованию энергии и снижению общего КПД. И здесь распространенные свинцово-кислотные аккумуляторы существенно проигрывают другим типам аккумуляторов (на основе лития). Проигрывают свинцово-кислотные аккумуляторы и по содержанию вредных веществ, когда требуется их утилизация, а утилизировать их приходится в огромных количествах.

Если посмотреть на историю развития химических источников тока, мы заметим, что внимание разработчиков уделялось и уделяется, в основном, нескольким показателям: увеличению удельной энергоемкости и срока службы, снижению массогабаритных характеристик и стоимости, повышению экологичности и безопасности. Перечисленные параметры являются наиболее важными по отношению ко всем химическим источникам тока.

Аккумуляторы – перезаряжаемые источники тока, и для них одним из основных параметров является допустимое количество циклов «заряд-разряд», так как именно этим параметром определяется срок эксплуатации аккумулятора, а соответственно – частота обслуживания (регламентная замена аккумуляторов) и надежность системы в целом. Наибольшим количеством циклов «заряд-разряд» в настоящее время обладают литий-железофосфатные аккумуляторы (Li-FePO4) [1]. Некоторые основные параметры кислотно-свинцовых и литий-железофосфатных аккумуляторов приведены в таблице 1. Указанное в таблице значение циклов заряд-разряд для Li-FePO4 даже может быть увеличено в 2…4 раза, если осуществлять зарядку не дожидаясь полной разрядки аккумулятора. Это можно делать, так как рассматриваемый тип аккумуляторов не обладает эффектом памяти.

Таблица 1. Обобщенные сравнительные характеристики аккумуляторов

| Тип аккумулятора | Рабочее напряжение (ячейки), В | Диапазон рабочей температуры (разряд), °С | Количество циклов «заряд-разряд» | Ток разряда (макс.), С | Удельная энергоемкость, Вт*ч/кг (Вт*ч/л) |

| Свинцово-кислотные | 2 | -30…45 | 2000 | до 10 | до 140 (270) |

Литий-железофосфатные аккумуляторы пока еще являются новым типом продукции. Как изделия, доступные и пригодные для промышленного применения, они впервые появились на рынке 2003 году. Основной вклад в развитие данной технологии внесла американская компания 123 Systems.

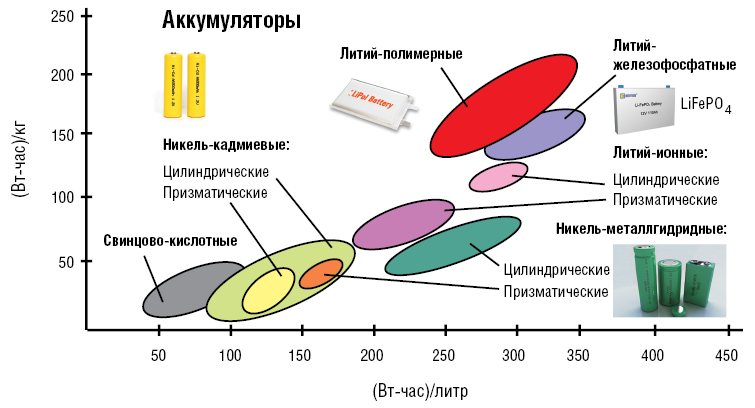

Литий-железофосфатный аккумулятор был разработан как дальнейшее развитие литий-ионного аккумулятора, но при этом он характеризуется меньшей стоимостью и значительно более длительным сроком службы. Кроме того, элементы данного типа аккумулятора химически и термически стабильны, поэтому он значительно безопасней в эксплуатации, чем предшественник. Конечно, нельзя сказать, что литий-железофосфатный аккумулятор обладает максимальной удельной плотностью энергии. Он немного проигрывает по этому параметру литий-полимерным аккумуляторам (рисунок 2), но этот недостаток с запасом окупается практически четырехкратным перевесом в количестве циклов «заряд-разряд» (сроком службы). За время работы литий-железофосфатного аккумулятора можно сменить три-четыре литий-полимерных, а он будет продолжать работать.

Рис. 2. Удельная энергоемкость аккумуляторов

Следует сказать, что среди всего многообразия существующих и применяемых на сегодняшний день аккумуляторов невозможно найти абсолютного лидера по всем параметрам. В любом случае, всегда приходится руководствоваться тем, что в данном применении является наиболее важным, и, как правило, мы вынуждены выбирать некоторое компромиссное решение между техническими параметрами, стоимостью и безопасностью.

В настоящее время литий-железофосфатные аккумуляторы выпускаются во многих странах, в том числе и в России, но основное количество производителей сосредоточено в Китае. Это объясняется тем, что именно в этой стране находятся наибольшие запасы лития. На российском рынке представлена продукция различных производителей, среди которых заметную роль играет известная компания EEMB.

История работы компании EEMB в сфере разработки и изготовления химических источников тока насчитывает около 20 лет. Все это время компания специализируется на изготовлении именно литиевых первичных и вторичных источников тока различных электрохимических систем (Li-SOCl2, Li-MnO2, Li-SO2, Li-Ion, Li-Polimer).

Все выпускаемые аккумуляторы производятся как в виде единичных элементов, так и в виде батарей с последовательно-параллельным соединением элементов (ячеек). В зависимости от потребностей в конкретном приложении (емкость/напряжение), можно заказать изготовление специальных батарей из отдельных ячеек, также можно заказать требуемый размер ячеек (важно выполнить условие: требуемая удельная энергетическая плотность не должна превышать достигнутой – 250…270 Вт·ч/л).

Линейка продукции литий-железофосфатных аккумуляторов, выпускаемых компанией, делится на несколько групп, различающихся между собой электрическими и конструктивными параметрами:

- отдельные ячейки в виде модулей;

- батареи для телекоммуникационного оборудования (BTS);

- батареи для источников бесперебойного питания и альтернативной энергетики (UPS);

- батареи для электротранспорта.

Внешний вид некоторых аккумуляторов, выпускаемых компанией EEMB, представлен на рисунке 3.

Источник

Что такое энергоемкость аккумулятора

Емкость – основная характеристика аккумулятора. От нее зависит объем энергии, которую способен накопить и отдать источник питания, и время автономной работы питающегося от него оборудования. В случае с электровелосипедами и другими видами персонального электротранспорта от емкости аккумуляторной батареи напрямую зависит расстояние пробега на 1 заряде.

В чем измеряется емкость АКБ?

В вопросе, что такое энергоемкость аккумулятора, рассматривается несколько характеристик – от удельных до абсолютных величин. В технических характеристиках емкость АКБ указывается в ампер-часах (А·ч) и/или ватт-часах (Вт·ч). Более точно возможности источника питания отражает значение в ватт-часах. Это абсолютная емкость. Ее значение показывает, какую мощность может выдавать данная АКБ на протяжении 1 часа, независимо от разрядных токов и напряжения.

Например, батарея энергоемкостью 450 Вт·ч может выдавать мощность 450 Вт на протяжении 1 часа. Удельная энергоемкость измеряется в Вт·ч/кг и показывает, какую мощность может предоставлять данная АКБ массой 1 кг на протяжении 1 часа. Чем больше удельная энергоемкость (другими словами – энергетическая плотность) элементов питания, тем меньше их масса при равной величине накапливаемой энергии.

Емкость в ампер-часах – это уже относительная величина, зависящая от номинального напряжения батареи. Например, литий-ионные аккумуляторы имеют номинальное напряжение 3,7 В на элемент, а литий-железо-фосфатные (LiFePO4) – 3,2 В. Для набора необходимого напряжения – 36 В, 48 В и т.д. – элементы питания соединяются в батарею последовательно. Для суммирования емкости ячеек они соединяются параллельно.

Перевод емкости из А·ч в Вт·ч

Чтобы рассчитать абсолютную постоянную энергоемкость в Вт·ч, зная значение в А·ч, нужно умножить его на номинальное напряжение АКБ:

Вт·ч (Wh) = В (V) х А·ч (Ah).

Например, для батареи емкостью 13 А·ч и вольтажом 36 В абсолютная энергоемкость составит 13 А·ч х36 В = 468 Вт·ч.

Аналогично, зная абсолютную постоянную энергоемкость батареи в Вт·ч, можно рассчитать ее реальную емкость при определенном рабочем напряжении оборудования. Для этого достаточно разделить абсолютную емкость в ватт-часах на рабочее напряжение нагрузки в вольтах:

А·ч (Ah) = Вт·ч (Wh) : В (V).

Например: 468 Вт·ч :36 В =13 А·ч, а 468 Вт·ч :24 В =19,5 А·ч.

О напряжении

Чаще всего АКБ электровелосипедов имеют рабочее напряжение 24, 36 или 48 В. С его возрастанием обычно увеличивается и максимально развиваемая скорость е-байка. Конечно, на мощность и скорость электровелосипеда влияют и другие факторы, такие как мощность мотора и эффективность трансмиссии. Но все же мощные и скоростные е-байки обычно оснащаются АКБ с напряжением 48 В и выше.

Выводы: на что влияет энергоемкость АКБ электровелосипеда

От этой характеристики зависит дальность поездок на 1 заряде батареи. Ориентировочно при езде в наиболее экономичном режиме – по ровному асфальту, без резких разгонов и торможений, встречного ветра и других препятствий – на каждый километр пути тратится 8–10 Вт·ч энергии литиевой аккумуляторной батареи (без кручения педалей). При вращении педалей велосипедист уменьшает потребляемый мотором ток, поэтому и запас энергии батареи расходуется экономнее.

Наиболее точно и наглядно емкость характеризует ее абсолютная постоянная величина, измеряемая в ватт-часах. Зная ее, легко определить и ориентировочную дальность хода на 1 заряде, и относительную емкость в ампер-часах, которая зависит от номинального напряжения питаемого оборудования.

Источник

ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Энергия аккумулятора W выражается в Ватт-часах и определяется произведением его разрядной (зарядной) ёмкости на среднее разрядное (зарядное) напряжение:

где: Uр и Uз – средние значения разрядного или зарядного напряжения, В;

Ср и Сз – соответственно разрядная или зарядная ёмкость аккумулятора (батареи), А·ч;

tp и tз – соответственно продолжительность разряди или заряда, час;

n – количество измеренных значений напряжения в процессе разряда или заряда через равные интервалы времени.

Так как с изменением температуры и режима разряда меняются и ёмкость аккумулятора, и его разрядное напряжение, то при понижении температуры и увеличении разрядного тока энергия аккумулятора уменьшается ещё более значительно, чем его ёмкость.

При сравнении между собой химических источников тока, различающихся по ёмкости, конструкции и даже по электрохимической системе, а также при определении направлений их усовершенствования, пользуются показателем удельной энергии, то есть энергии, отнесенной к единице массы аккумулятора или его объёма. Для современных свинцовых стартерных батарей удельная энергия при двадцатичасовом режиме разряда составляет 40-47 Вт·ч/кг.

Количество энергии, отдаваемой аккумуляторной батареей в единицу времени, называется её мощностью. Мощность Р можно определить, как произведение величины разрядного тока на разрядное напряжение, то есть:

Мощность, рассеиваемая в замкнутой электрической цепи, то есть – полная мощность источника тока, определяется выражением:

Р = I ·U = I ( I · r + I · R) = I 2 · r + I 2 · R, (16)

где R – сопротивление внешней цепи, Ом; r – внутреннее сопротивление батареи, Ом.

Если батарея состоит из m последовательно соединённых аккумуляторов и q таких батарей соединены в параллельные группы, то, согласно закону Ома, разрядный ток в цепи будет определяться выражением:

Ip = m · U / ( R + m · r / q ).

Та часть мощности, которая определена выражением I 2 · r в формуле (17), расходуется внутри аккумулятора и никакой полезной работы не производит. Составляющая l 2 · R является полезной мощностью P´, развиваемой аккумулятором во внешней электрической цепи:

P´ = I · U — I 2 · r (17)

Из формулы видно, что полная мощность увеличивается с ростом тока. Максимальный ток во внешней цепи будет протекать при условии, что её сопротивление равно R = 0, то есть

При этом полезная мощность также будет равна нулю, так как вся развиваемая мощность расходуется в самом аккумуляторе.

Максимум полезной мощности получим, продифференцировав уравнение (17) по току и решив уравнение:

dP´/ dI = U – 2 I · r = 0

Отсюда определяем, что максимальная мощность P´max имеет место при равенстве сопротивлений внешней и внутренней цепи (R = r).

Таким образом, для получения во внешней цепи максимальной полезной мощности необходимо чтобы ее сопротивление было равно внутреннему сопротивлению аккумулятора (батареи).

На Рис. 23 показаны характер изменения энергии батареи и ее полезной мощности в зависимости от силы разрядного тока.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРТЕРНОГО РАЗРЯДА

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Наиболее тяжёлым режимом работы для автомобильной аккумуляторной батареи является режим стартерного разряда при пуске двигателя. Из опыта проведения многочисленных испытаний известно, что пуск двигателя при различных условиях осуществляется в режиме, при котором сила тока разряда не остаётся постоянной, а изменяется в некотором диапазоне. Этот диапазон значений тока зависит от многих условий пуска, включая температуру двигателя и электролита батареи.

Для контроля технического уровня и качества производимых батарей используют непрерывный или прерывистый разряд при постоянной силе тока и температуре электролита –18°C. Существует несколько методик определения стартерных характеристик свинцовых аккумуляторных батарей, которые регламентированы стандартами разных стран.

В США Обществом Американских Инженеров (SAE) для оценки показателей стартерного разряда батарей применяют методику, позволяющую оценить максимальную мощность, которую аккумуляторная батарея способна отдать в режиме, обеспечивающем пуск двигателя. Согласно стандарту SAE J537, разряд проводится при температуре –18ºC (0ºF). При этом ток разряда Iхп выбирается таким, чтобы величина напряжения на выводах батареи на тридцатой секунде разряда была не ниже 7,2 В. График изменения напряжения при разряде батареи по методике SAE показан на Рис. 24.

В странах Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в настоящее время применяется методика определения стартерных характеристик батарей по стандарту EN 50342+А1. При разработке этой методики была сделана попытка создания такого метода оценки, который позволяет сравнивать характеристики батарей, которые испытывались по SAE или по EN без проведения дополнительных испытаний или расчётов. Разряд проводится при температуре –18°C в две стадии (Рис. 25). Первая стадия разряда происходит при токе холодной прокрутки Iхп, указанном производителем батарей, в течение десяти секунд. При этом напряжение в конце десятой секунды должно быть не ниже 7,5 В. Затем разряд прекращают на десять секунд. После паузы разряд продолжают при токе, равном 0,6 Iхп, до конечного напряжения 6,0 В. При этом общее (приведённое) время разряда до напряжения 6,0 В должно быть не менее 90 секунд или 150.

Методика, которая окончательно сблизила требования Европейских инженеров и инженеров США, была принята в утверждённом в конце 2006 года документе МЭК 60095-1, который был учтён при разработке нового стандарта РФ – ГОСТ Р 53165-2008, действующего на территории Российской Федерации с 1 июля 2009 г. Согласно требованиям ГОСТ Р 53165-2008, разряд проводится при температуре –18°C в две стадии (см. Рис. 26). На первой стадии разряд производят при токе холодной прокрутки Iхп, указанном производителем батарей, в течение тридцати секунд. При этом напряжение в конце десятой секунды должно быть не ниже 7,5 В (см. требования EN), а в конце тридцатой секунды – не менее 7,2 В (см. SAE). Затем разряд прекращают на двадцать секунд. После двадцатисекундной паузы разряд продолжают при токе, равном 0,6 Iхп, до конечного напряжения 6,0 В. Время разряда током второй стадии до напряжения 6,0 В должно быть не менее 40 секунд. При этом общее (приведённое) время разряда батареи должно быть не менее 90 секунд.

Общее (приведённое) суммарное время разряда до 6,0 В определяется, как длительность второй стадии разряда, плюс соответствующая длительность первой стадии разряда, как если бы протекал ток 0,6 Iхп, то есть:

где t1 – время первой стадии разряда (30 секунд);

t2 – время второй стадии разряда до 6, В, секунд.

При этом, согласно табл. 9 ГОСТ Р 53165-2008, требование по продолжительности разряда током второй ступени является необязательным.

Вместе с тем методика, применённая в этом стандарте, позволяет дать более полную оценку энергетических возможностей батареи при стартерном разряде в сравнении со всеми ранее применявшимися.

При сравнении значений разрядного напряжения батарей при разряде по SAE, EN и ГОСТ Р 53165-2008, на десятой и тридцатой секунде, приведённых на Рис. 24, 25 и 26 можно заметить, что их величины практически совпадают.

Таким образом, можно утверждать, что токи разряда, определяемые по методикам SAE, EN и ГОСТ Р 53165-2008, практически одинаковы.

При этом можно также утверждать, что батарея, соответствующая по току холодной прокрутки требованиям EN и ГОСТ Р 53165-2008, будет соответствовать и требованиям SAE по стартерным характеристикам. Однако, если батарея соответствует требованиям SAE, это не обязательно будет означать, что она будет соответствовать также и требованиям ГОСТ Р 53165-2008 и EN, так как в SAE не предусмотрено после паузы продолжение разряда током второй ступени, равным 0,6 Iхп до напряжения 6,0 В.

Кроме разрядных характеристик, описанных выше, для практических целей используют разрядные характеристики стартерных батарей, называемые вольтамперными и получаемые в прерывистом разряде для определённых условий. Эти характеристики используются для расчётных исследований пусковых систем двигателей (мощности стартера).

Первоначальный выбор характеристик аккумуляторной батареи для конкретного автомобиля производят разработчики пусковой системы двигателя автомобиля. При этом расчёте принимают за основу разрядные характеристики батареи в прерывистом режиме разряда при начальной степени заряженности 75 % и на третьей попытке стартерного пуска. Температурные условия пуска двигателя задаёт разработчик автомобиля. Обычно для бензиновых двигателей на товарных маслах температура пуска принимается равной –20°С, а для дизельных двигателей – до –17°С. При более низких температурах предполагаются специальные средства для облегчения пуска (аэрозоль), применение систем для подогрева масла, воздуха, топлива (для дизелей), а также самой аккумуляторной батареи.

Источник