Как устроены и работают аккумуляторы

Их применяют там, где необходимо собрать энергию за определенное время, а затем использовать ее для совершения больших трудоемких процессов. Например, гидравлические аккумуляторы, используемые в шлюзах, позволяют поднимать корабли на новый уровень русла реки.

Электрические аккумуляторы работают с электроэнергией по этому же принципу: вначале накапливают (аккумулируют) электричество от внешнего источника заряда, а затем отдают его подключенным потребителям для совершения работы. По своей природе они относятся к химическим источникам тока, способным совершать много раз периодические циклы разряда и заряда.

Во время работы постоянно происходят химические реакции между компонентами электродных пластин с заполняющим их веществом — электролитом.

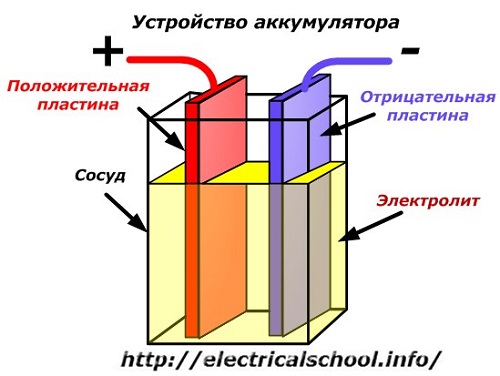

Принципиальную схему устройства аккумулятора можно представить рисунком упрощенного вида, когда в корпус сосуда вставлены две пластины из разнородных металлов с выводами для обеспечения электрических контактов. Между пластинами залит электролит.

Работа аккумулятора при разряде

Когда к электродам подключена нагрузка, например, лампочка, то создается замкнутая электрическая цепь, через которую протекает ток разряда. Он формируется движением электронов в металлических частях и анионов с катионами в электролите.

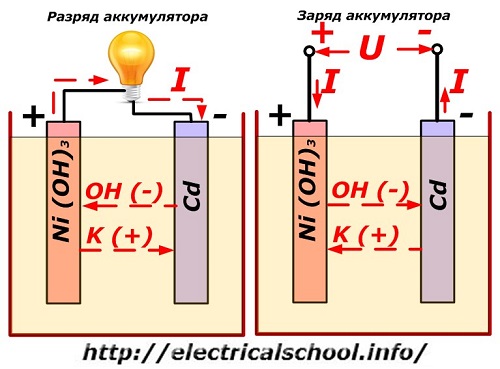

Этот процесс условно показан на схеме с никель-кадмиевой конструкцией электродов.

Здесь в качестве материала положительного электрода используют окислы никеля с добавками графита, которые повышают электрическую проводимость. Металлом отрицательного электрода работает губчатый кадмий.

Во время разряда частицы активного кислорода из окислов никеля выделяются в электролит и направляются на отрицательные пластины, где окисляют кадмий.

Работа аккумулятора при заряде

При отключенной нагрузке на клеммы пластин подается постоянное (в определенных ситуациях пульсирующее) напряжение большей величины, чем у заряжаемого аккумулятора с той же полярностью, когда плюсовые и минусовые клеммы источника и потребителя совпадают.

Зарядное устройство всегда обладает большей мощностью, которая «подавляет» оставшуюся в аккумуляторе энергию и создает электрический ток с направлением, противоположным разряду. В результате внутренние химические процессы между электродами и электролитом изменяются. Например, на банке с никель кадмиевыми пластинами положительный электрод обогащается кислородом, а отрицательный — восстанавливается до состояния чистого кадмия.

При разряде и заряде аккумулятора происходит изменение химического состава материала пластин (электродов), а электролита не меняется.

Способы соединения аккумуляторов

Величина тока разряда, которую может выдержать одна банка, зависит от многих факторов, но в первую очередь от конструкции, примененных материалов и их габаритов. Чем значительнее площадь пластин у электродов, тем больший ток они могут выдерживать.

Этот принцип используется для параллельного подключения однотипных банок у аккумуляторов при необходимости увеличения тока на нагрузку. Но для заряда такой конструкции потребуется поднимать мощность источника. Этот способ используется редко для готовых конструкций, ведь сейчас намного проще сразу приобрести необходимый аккумулятор. Но им пользуются производители кислотных АКБ, соединяя различные пластины в единые блоки.

В зависимости от применяемых материалов, между двумя электродными пластинами распространенных в быту аккумуляторов может быть выработано напряжение 1,2/1,5 или 2,0 вольта. (На самом деле этот диапазон значительно шире.) Для многих электрических приборов его явно недостаточно. Поэтому однотипные аккумуляторы подключают последовательно, причем это часто делают в едином корпусе.

Примером подобной конструкции служит широко распространенная автомобильная разработка на основе серной кислоты и свинцовых пластин-электродов.

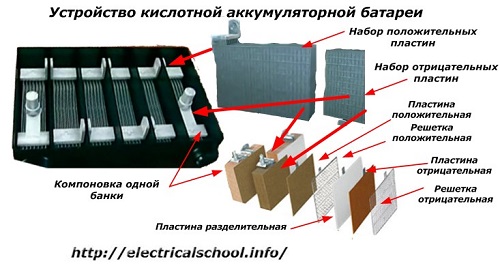

Обычно в народе, особенно среди водителей транспорта, принято называть аккумулятором любое устройство, независимо от количества его составных элементов — банок. Однако, это не совсем правильно. Собранная из нескольких последовательно подключенных банок конструкция является уже батареей, за которой закрепилось сокращенное название «АКБ» . Ее внутреннее устройство показано на рисунке.

Любая из банок состоит из двух блоков с набором пластин для положительного и отрицательного электродов. Блоки входят друг в друга без металлического контакта с возможностью надежной гальванической связи через электролит.

При этом контактные пластины имеют дополнительную решетку и отдалены между собой разделительной пластиной — сепаратором.

Соединение пластин в блоки увеличивает их рабочую площадь, снижает общее удельное сопротивление всей конструкции, позволяет повышать мощность подключаемой нагрузки.

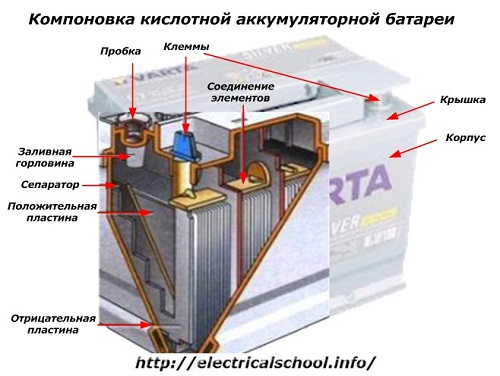

С внешней стороны корпуса такая АКБ имеет элементы, показанные на рисунке ниже.

Из него видно, что прочный пластмассовый корпус закрыт герметично крышкой и сверху оборудован двумя клеммами (обычно конусной формы) для подключения к электрической схеме автомобиля. На их выводах выбита маркировка полярности: «+» и «-». Как правило, для блокировки ошибок при подключении диаметр положительной клеммы немного больше, чем у отрицательной.

У обслуживаемых аккумуляторных батарей сверху каждой банки размещена заливная горловина для контроля уровня электролита или доливки дистиллированной воды при эксплуатации. В нее вворачиваются пробка, которая предохраняет внутренние полости банки от попадания загрязнений и одновременно не дает выливаться электролиту при наклонах АКБ.

Поскольку при мощном заряде возможно бурное выделение газов из электролита (а этот процесс возможен при интенсивной езде), то в пробках делаются отверстия для предотвращения повышения давления внутри банки. Через них выходят кислород и водород, а также пары электролита. Подобные ситуации, связанные с чрезмерными токами заряда, желательно избегать.

На этом же рисунке показано соединение элементов между банками и расположение пластин-электродов.

Стартерные автомобильные АКБ (свинцово-кислотные) работают по принципу двойной сульфатации. На них во время разряда/заряда происходит электрохимический процесс, сопровождающийся изменением химического состава активной массы электродов с выделением/поглощением в электролит (серную кислоту) воды.

Этим объясняется повышение удельной плотности электролита при заряде и снижение при разряде батареи. Другими словами, величина плотности позволяет оценивать электрическое состояние АКБ. Для ее замера используют специальный прибор — автомобильный ареометр.

Входящая в состав электролита кислотных батарей дистиллированная вода при отрицательной температуре переходит в твердое состояние — лед. Поэтому, чтобы автомобильные аккумуляторы не замерзали в холодное время, необходимо применять специальные меры, предусмотренные правилами эксплуатации.

Какие существуют типы аккумуляторов

Современное производство для различных целей выпускает более трех десятков разнообразных по составу электродов и электролиту изделий. Только на основе лития работает 12 известных моделей.

В качестве металла электродов могут встретиться:

Источник

Аккумулятор: устройство, назначение, принцип работы

Устройство аккумулятора

В автомобилях обычно применяют свинцово-кислотные аккумуляторы. Рассмотрим их устройство.

Все элементы располагаются в корпусе, который изготавливают из полипропилена. Корпус состоит из емкости, разделенной на шесть ячеек, и крышки, оснащенной дренажной системой для стравливания давления и отвода газа. На крышку выводится два полюса (клеммы) – положительный и отрицательный.

Содержимое каждой ячейки представляет собой пакет из 16 свинцовых пластин, полярность которых чередуется. Восемь положительных пластин, объединенных бареткой, являются плюсовым электродом (катодом), восемь отрицательных – минусовым (анодом). Каждый электрод выводится к соответствующей клемме аккумулятора.

Пакеты пластин в ячейках погружены в электролит – раствор серной кислоты и воды плотностью 1,28 г/см3.

Между пластинами электродов, для предотвращения замыкания, вставлены сепараторы – пористые пластины, которые не препятствуют циркуляции электролита и не взаимодействуют с ним.

Отдельная пластина электрода – это решетка из металлического свинца, в которую впрессован (намазан) реагент. Активная масса катода – диоксид свинца (PbO2), анода – губчатый свинец.

Принцип действия аккумуляторов

При разряде аккумулятора (подключении нагрузки) губчатый свинец анода выделяет положительные двухвалентные ионы свинца в электролит. Избыточные электроны перемещаются по внешней замкнутой электрической цепи к катоду, где происходит восстановление четырехвалентных ионов свинца до двухвалентных.

При их соединении с отрицательными ионами серного остатка электролита, образуется сульфат свинца на обоих электродах.

Ионы кислорода от диоксида свинца катода и ионы водорода из электролита соединяются, образуя молекулы воды. Поэтому плотность электролита понижается.

При заряде происходят обратные реакции. Под воздействием внешнего напряжения ионы двухвалентного свинца положительного электрода отдают по два электрона и окисляются в четырехвалентные. Эти электроны движутся к аноду и нейтрализуют ионы двухвалентного свинца, восстанавливая губчатый свинец. На катоде, путем промежуточных реакций, снова образуется двуокись свинца.

Химические реакции в одной ячейке вырабатывают напряжение 2 В, поэтому на клеммах аккумулятора из 6 ячеек и получается 12 В.

Из видео Вы сможете более подробно узнать, как работает аккумулятор:

Источник

Устройство аккумулятора.

Устройство автомобильного аккумулятора представляет собой чередующиеся отрицательные и положительные электроды, к которым подключена активная масса. В свою очередь батарея состоит из 6 аккумуляторов, последовательно соединенных и находящихся в одном корпусе. Для изготовления корпуса применяется материал пропилен, он не способен проводить ток и одновременно с этим легко противостоит разъедающим свойствам кислоты.

Для создания электродов применяют свинцовый сплав. В большинстве современных аккумуляторов для создания электродов применяют свинцово-кальциевый сплав. Благодаря этому такие аккумуляторные батареи очень медленно саморазряжаются — за 18 месяцев теряют 50% емкости, а также имеют малый расход воды — 1 г/Ач. Из этого следует, что во время эксплуатации такой батареи можно обойтись без добавления воды.

Гибридная аккумуляторная батарея более дешевый и редкий вариант. Устройство аккумулятора в таких батареях, содержит в себе электроды, изготовленные из разных сплавов: отрицательные из свинцово-кальциевого, положительные из свинцово-сурмяного. Гибридная аккумуляторная батарея расходует воды больше, чем кальциевая в 1,5- 2 раза. Несмотря на это, ей тоже не надо обслуживания.

Устройство аккумулятора автомобиля.

Устройство аккумулятора автомобиля следующее:

- корпус, внутри которого залит электролит;

- положительный контактный вывод;

- отрицательный контактный вывод;

- положительная пластина (анод);

- отрицательная пластина (катод);

- пробка, внутри которой заливная горловина (есть не у всех современных аккумуляторов).

Устройство аккумулятора включает в себя электролит, в который помещаются электроды. В роли электролита выступает раствор серной кислоты, плотность которого уменьшается при снижении заряженности. Корпус делится на 2 части: основная глубокая емкость, крышка. Аккумуляторные батареи бывают разных типов, поэтому у некоторых крышка оснащена дренажной системой (отводит образующий газ), а у других в крышке расположены горловины с пробками.

Устройство аккумулятора таково, что содержит в себе отдельные ячейки, в каждую из которых устанавливается собранный воедино пакет. Этот пакет состоит из большого количества отдельных пластин с чередующейся полярностью. Пластины созданы из свинца и обладают структурой решетчатого характера из прямоугольных сот. Такая структура отлично подходит для нанесения на пластины активной массы. Наносится она с помощью намазывания, поэтому такие аккумуляторы называются — аккумуляторами намазного типа. В некоторых дорогих аккумуляторах в свинцово-калиевый сплав электродов добавляют олово или серебро, что увеличивает их стойкость к коррозии.

Конструкция и устройство аккумуляторной батареи самих электродов представляют из себя решетчатую структуру. Для создания отрицательных и положительных электродов применяют различные технологии. Технологию Expanded metal используют для создания решетки отрицательных электродов, путем просечки свинцового листа с дальнейшей растяжкой. Электроды простой конструкции создаются по нескольким технологиям: Chess Plate — жилки электродов находятся в шахматном порядке, Power Pass — вертикальные жилки подходят к ушку электрода. Электроды более сложной конструкции создаются по технологии Power Frame. Электроды, изготовленные по такой технологии обладает опорной рамой, а также жилами внутренней направленности, что приводит к высокой жесткости и небольшому линейному расширению. Слой активной массы, наносимой на электроды различен в зависимости от полярности электрода. Активная масса в виде губчатого свинца применяется для отрицательных электродов. Диоксид свинца применяется для активной массы положительных электродов.

Устройство аккумуляторных батарей бывает, как с жидким электролитом, так и наоборот. Наиболее часто используются батареи с жидким электролитом.

Схема устройства аккумулятора.

Схема устройства аккумулятора представляет собой структуру устройства аккумуляторной батареи изнутри. Производители корпуса аккумуляторной батареи учитывают, что он должен обладать высокой сопротивляемостью к вибрациям, быть инертным к агрессивным химическим воздействиям, легко переносить перепады температуры. Всем этим параметрам отвечает материл полипропилен. В основном из него изготавливают корпус аккумуляторных батарей.

Для фиксации собранного пакета от смещений применяется специальный бандаж. Минусовые и плюсовые токовыводы пластин соединенны попарно и благодаря токосборникам концентрируют энергию на выводных борнах аккумулятора. К которым присоединяют токоприемные клеммы машины.

Схема зарядного устройства для аккумулятора.

На схеме зарядного устройства для аккумулятора мы видим:

- трансформатор,

- выпрямитель,

- генератор импульсов

- ключ на тиристоре.

Для заряда автомобильных аккумуляторов достаточно выдержать определённое время заряда и измерить в конце напряжение на аккумуляторе вольтметром.

Источник