Что такое аккумулятор?

Аккумулятор — химический источник тока, в котором энергия химической реакции многократно преобразуется в электрическую и наоборот. Таким образом, аккумулятор, имея возможность преобразовывать химическую энергию в электрическую, способен запасать ее и хранить в течение длительного времени. Заряжаясь, аккумулятор накапливает электрическую энергию, разряжаясь, отдает ее потребителю.

Первый аккумулятор (прототип современного свинцово-кислотного) был создан в 1860 г. Гастоном Планте и представлял собой две свинцовые полосы, разделенные пористым изолятором и помещенные в раствор серной кислоты. Выполненный по такой схеме единичный аккумуляторный элемент способен обеспечивать напряжение на выходе около 2 вольт. Емкость такого аккумулятора была невелика, и рабочие характеристики достигались только после многократных зарядно-разрядных циклов. Аккумулятор, аналогичный по своей конструкции современному, был создан в 1881 г. Пластины в нем представляли собой пакеты свинцовых решеток с запрессованной в них активной массой — пастой двуокиси свинца. Точно также и в современном свинцово-кислотном аккумуляторе активными веществами являются свинец и двуокись свинца, а электролитом — водный раствор серной кислоты.

Положительно заряженная пластина (электрод) представляет собой свинцовую решетку с активной массой из двуокиси свинца (PbO2), а электрод со знаком минус — решетку с активной массой из губчатого свинца (Pb). Во избежание возникновения короткого замыкания между пластинами, их разделяют пористыми сепараторами из изоляционного материала. Собранные блоки помещаются в корпус и заливаются электролитом (раствором серной кислоты плотностью 1.27-1.29 г/см 3 ).

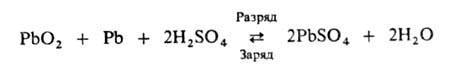

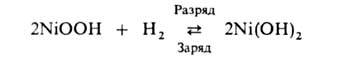

Если к аккумулятору подключить нагрузку, то свинцовые пластины с активной массой, электролит и нагрузка образуют замкнутую цепь. Внутри аккумулятора начинается химическая реакция, в результате которой активная масса обоих электродов начнет менять первоначальный состав, преобразуясь из губчатого свинца и его двуокиси в сернокислый свинец (сульфат свинца PbSO4), а плотность электролита начинает падать. В итоге, в цепи образуется направленное движение ионов, и течет электрический ток. Такой процесс представляет собой разряд аккумулятора. При подключении к аккумулятору внешнего источника тока начинается обратный процесс — заряд. При заряде активная масса пластин восстанавливает свой первоначальный состав, плотность электролита растет. Эти химические процессы можно описать следующими уравнениями:

| 1 – отpицательная пластина; 2 – сепаpатоp; 3 – положительная пластина; 4 – пpедохpанительная сетка; 5 – баpетка; 6 – штыpь; 7 – моноблок; 8 – уплотнительная мастика; 9 – положительный вывод; 10 – пpобка наливного отвеpстия; 11 – межэлементная пеpемычка; 12 – кpышка; 13 – отpицательный вывод | — на положительной пластине: — на отрицательной пластине: Pb + H2SO4 = PbSO4+ H2 — 2e |

Батареи первого поколения — батареи с жидким электролитом

Активной массой положительного электрода обычной батареи служит двуокись свинца, отрицательного — чистый свинец, а электролитом — водный раствор серной кислоты. При разряде батареи активные массы пластин вступают в химическую реакцию с электролитом, вырабатывая электрический ток. При этом они преобразуются в сульфат свинца, а в электролит выделяется вода. При заряде происходит обратный процесс.

Для повышения твердости и коррозионной стойкости электродов свинцовые решетки, удерживающие активную массу, сначала легировали добавками сурьмы и мышьяка. Но сурьма способствует повышенному расходу воды и снижению ЭДС аккумуляторной батареи в процессе эксплуатации. Такое неудобство, как необходимость обслуживания классических батарей, заставила производителей искать способы упрощения эксплуатации. Сначала было снижено содержание сурьмы в пластинах, затем из отрицательных пластин сурьму вытеснил кальций. Гибридные АКБ продолжали требовать долива воды, но уже гораздо реже. Применение кальция в положительных пластинах привело к появлению батарей, теоретически не требующих долива на протяжении всего срока эксплуатации. Однако, кальциевые батареи имеют другой недостаток: они плохо переносят глубокие разряды. Чтобы повысить устойчивость АКБ к глубоким разрядам, в свинцово-кальциевый сплав положительных пластин стали добавлять серебро (Ag). Так возникли самые распространенные на сегодняшний день необслуживаемые АКБ.

Батареи второго поколения — герметизированные гелевые батареи (Gelled Electrolite)

В таких батареях кислотный электролит находится в гелеобразном состоянии благодаря добавлению в него соединений кремния. Гелевый электролит позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри сильно развитой системы пор в массе геля. Это решает проблему необслуживаемости АКБ.

Однако аккумуляторы с загущенным электролитом имеют несколько худшие нагрузочные характеристики по сравнению с классическими АКБ: большие токи с них снять сложнее из-за более высокого внутреннего сопротивления. Батареи с жидким электролитом лучше работают при высоких токах нагрузки при коротких режимах. Кроме того, гелевые батареи критичны к температуре окружающей среды и стабильности зарядного напряжения. Для их подзаряда нужно использовать зарядные устройства, обеспечивающие нестабильность напряжения заряда не хуже +/- 1% для предотвращения обильного газовыделения.

Батареи типа GEL наиболее устойчивы к глубоким разрядам и не нуждаются в обслуживании в течение всего срока службы при нормальных условиях эксплуатации. Но при их нарушении происходит быстрое старение батареи.

Батареи третьего поколения — герметизированные батареи с абсорбированным сепараторами электролитом AGM (Absorptive Glass Mat)

AGM-технология вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон, размещенных между электродами. Такой сепаратор представляет собой пористую систему, в которой каппилярные силы удерживают электролит. При этом количество электролита дозируется так, чтобы мелкие поры были заполнены, а крупные оставались свободными для свободной циркуляции газов. Принцип рециркуляции такой же, как у гелевых АКБ: блуждая по порам сепаратора, газы успевают «вернуться» в электролит, не покидая корпус аккумулятора. Таким образом, AGM батареи также не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Конструкция AGM батарей позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. Они нечувствительны к колебаниям температуры, долговечны и виброустойчивы.

Но главное преимущество таких батарей — в стойкости к глубоким разрядам. Происходит это за счет повышенной плотности сборки блока пластин и удержания активной массы. Электролит «связан», и разряд аккумулятора не сопровождается его выпариванием с последующим окислением пластин, как это случается с традиционными АКБ.

Но, как и гелевые, AGM батареи чувствительны к превышению зарядного напряжения, только причиной здесь является существенно меньшее количество электролита в них. Поэтому единственным условием для длительной эксплуатации такого рода аккумуляторов является правильный выбор зарядного устройства.

Источник

АККУМУЛЯТОРЫ

АККУМУЛЯТОРЫ электрические (от лат. accumulator- собиратель, накопитель), хим. источники тока многократного действия. При заряде от внеш. источника электрич. тока в аккумуляторе накапливается энергия, к-рая при разряде вследствие хим. р-ции непосредственно превращ. снова в электрическую и выделяется во внеш. цепь. По принципу работы и осн. элементам конструкции аккумуляторы не отличаются от гальванических элементов, но электродные р-ции, а также суммарная токообразующая р-ция в аккумуляторах обратимы. Поэтому после разряда аккумулятора может быть снова заряжен пропусканием тока в обратном направлении: на положит. электроде при этом образуется окислитель, на отрицательном-восстановитель.

Наиб. распространены свинцовые аккумуляторы, часто наз. также кислотными. Их действие основано на р-ции:

Электролит — р-р H2SO4 с концентрацией 12-24% по массе в разряженном состоянии и 28-40% в заряженном. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) 1,95-2,15 В. Чаще всего применяют электроды из пасты, содержащей смесь Рb3О4 и РbО с H2SO4 (активная масса); эту пасту намазывают на профилированную сетку-токоотвод из сплава Рb с 2-12% Sb. Электроды формируют, пропуская через р-р электролита зарядный ток в определенном режиме; при этом на одном электроде образуется РbО2, на другом-Рb. Затем электроды отмывают и сушат в условиях, исключающих возможность окисления Рb. Аккумуляторы, собранные из таких электродов, после заливки у потребителя р-ром H2SO4 готовы к эксплуатации без подзаряда (остальные виды аккумуляторов требуют дополнит. заряда). Применяют также панцирные электроды, в к-рых активная масса заключена в перфорированную пластмассовую или тканевую трубку.

Первый свинцовый аккумулятор был создан Г. Планте в 1859. Сейчас более половины мирового произ-ва Рb расходуется на изготовление свинцовых аккумуляторов с единичной емкостью 2-5000 А * ч и уд. энергией 25-40 Вт * ч/кг. Осн. достоинства таких аккумуляторов: относит. дешевизна, пологие разрядная и зарядная кривые, возможность работать в разл. режимах разряда; недостаток — невысокий ресурс работы (число допустимых циклов заряд-разряд для стартерных аккумуляторов 100-300, для тяговых с панцирными электродами 800-1500). В конце заряда на электродах свинцового аккумулятора наблюдается заметное выделение газов, к-рые часто увлекают за собой туман из капель H2SO4. В связи с этим большое внимание уделяется созданию герметизированных свинцовых акуумуляторов.

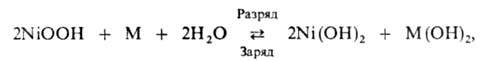

Щелочные никель-кадмиевые (НКА) и никельжелезные (НЖА) аккумуляторы по распространению занимают второе место после свинцовых. Токообразующая реакция:

где M-Cd или Fe. Электролит-водный р-р КОН, в к-рый иногда вводят LiOH для улучшения работоспособности окисноникелевого электрода. НРЦ составляет 1,30-1,34 В для НКА и 1,37-1,41 В для НЖА (спустя нек-рое время после окончания заряда), уд. энергия 20-35 Вт*ч/кг. Щелочные аккумуляторы имеют, как правило, высокий ресурс — 1-2 тыс. циклов. Электроды м.б. разл. конструкции: ламельные, в к-рых активная масса заключена в плоские коробочки-ламели из перфорированной стальной ленты; спеченные, в к-рых активная масса вводится в поры основы, образуемой при спекании порошкообразного металлич. Ni; прессованные, в к-рых активную массу под давл. 35-60 МПа напрессовывают на стальную основу (толщина пластин 0,8-1,8 мм).

НЖА используют в осн. для изготовления тяговых аккумуляторных батарей большой емкости (до 1200 А * ч). Они дешевле НКА, но характеризуются повыш. саморазрядом из-за коррозии железа в щелочном р-ре; кроме того, у них более низкие значения отдачи по току и по энергии. В НКА не наблюдается коррозии Cd и связанного с ней газовыделения, что обусловливает большую длительность сохранения заряженного состояния и возможность полной герметизации аккумулятора. Герметичные НКА выпускают емкостью от 0,01 до 160 А * ч. Их широко используют как источники электрич. энергии в приборах бытовой техники, ср-вах связи и т.п.

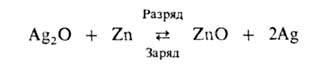

Серебряно-цинковые аккумуляторы со щелочным электролитом имеют высокую уд. энергию (до 130 Вт*ч/кг) и способны разряжаться большими токами, но из-за высокой стоимости серебра нашли применение только в специальных отраслях, напр. в космической технике. Токообразующая р-ция:

При заряде возможно также образование AgO. Поэтому на зарядных и разрядных кривых наблюдаются ступени, соответствующие р-циям с участием Ag2O и AgO. НРЦ 1,60-1,85 В, ресурс не превышает 100-200 циклов.

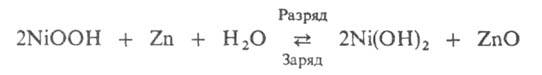

Попытки замены Ag др. материалами привели к созданию никель-цинковых аккумуляторах, в к-рых используют спеченный или прессованный окисноникелевый электрод от НКА и цинковый электрод от серебряно-цинковых аккумуляторов. Токообразующая р-ция:

НРЦ 1,74-1,78 В, уд. энергия ок. 60 Вт*ч/кг, ресурс ок. 300 циклов. Разрабатываемые варианты этих аккумуляторах предназначены в осн. для электромобилей, но широкому использованию их мешает недостаточный пока ресурс работы.

В никель-водородных аккумуляторах протекает след. токообразующая р-ция:

Выделяющийся при заряде Н2 накапливается под давлением. Поэтому блок с электродами помещают в стальной цилиндр, выдерживающий давления до 10 МПа. НРЦ 1,32-1,36 В, уд. энергия 50-60 Вт*ч/кг, ресурс неск. тысяч циклов. Из-за дороговизны произ-ва такие аккумуляторы применяют пока только в космич. технике.

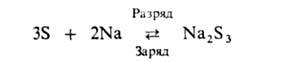

Среди перспективных конструкций аккумуляторов с неводными электролитами Наиб. интерес представляют серно-натриевые с твердым керамич. электролитом из алюминатов натрия, обладающим проводимостью по ионам Na + . Рабочая т-ра такого аккумулятора 300-350°С. Токообразующая р-ция:

НРЦ 2,08 В. Осн. трудность при разработке: создание технологии изготовления тонких, но достаточно стойких деталей из твердого электролита. Разрабатывают также высокотемпературные сульфид-железо-литиевые аккумуляторы; в них вместо твердого электролита применяют расплав солей, окислителями служат FeS или FeS2. По своим характеристикам эти аккумуляторы близки к серно-натриевым.

Если требуется более высокое напряжение, чем у отдельного аккумулятора, применяют аккумуляторные батареи, состоящие из последовательно включенных аккумуляторов, имеющих общий корпус, выводы и маркировку. Батареи широко применяют в транспортных ср-вах для запуска двигателей, освещения и др. Тяговые батареи используют для силовых установок электрокаров, стационарные большой емкости-для электропитания телефонных сетей, в кач-ве аварийных источников электроэнергии на случай перебоев в электросети (напр., в операционных). Малогабаритные герметичные батареи применяют для питания переносных радиоприемников и др. устройств. Большое внимание уделяется разработке батарей для электромобилей. Мировое произ-во одних лишь стартерных батарей из свинцовых аккумуляторов превышает 100 млн. штук в год.

В отличие от гальванич. элементов аккумуляторы требуют ухода при эксплуатации: их необходимо заряжать, периодически доливать электролит и поддерживать постоянной его концентрацию, проводить тренировочные и контрольные зарядно-разрядные циклы и т.п. Разрабатывают т. наз. малообслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы, уход за которыми упрощен.

===

Исп. литература для статьи «АККУМУЛЯТОРЫ» : Романов В. В., Хашев Ю. М., Химические источники тока, 2 изд., М., 1978; Багоцкий В.С., Скундин А. М., Химические источники тока, М., 1981. B.C. Багоцкий.

Страница «АККУМУЛЯТОРЫ» подготовлена по материалам химической энциклопедии.

Источник