FSP P300-60 AIIC — БП с аккумулятором

Стальной корпус, плотно подогнанные края, темно-синий окрас кожуха — опытные пользователи уже узнали характерный для устройств FSP дизайн. Исполнение вполне можно назвать словом «ретро» — о далеком прошлом напоминают и малые по современным меркам габариты, и один 80-мм вентилятор за выштампованной решеткой, и отсутствие прорезей на всех стенках, кроме задней, и малое количество разъемов.

Мощность устройства – 300 ватт – поначалу также удивляет; впрочем, тому есть объективные причины, о них мы поговорим чуть позже, а пока посмотрим на блок питания повнимательней.

Всего из торца БП выходит «четыре хвоста» и один проводок:

1. ATX24, длина шнура 35 см

2. Питание SATA-устройств (два разъема) 50 см общей длины

3. Два обычных четырехконтактных разъема (так называемые HDD-molex) и одна вилка питания FDD, всего 64 см

4. Доппитание для процессора (четырехконтактный разъем), длина около 40 см

5. Двужильный сигнальный шнур под разъем PW-ON на материнской плате.

Все кабели, кроме последнего, убраны в сетчатую оплетку. Производитель зачем-то «зачехлил» и те короткие участки кабелей, что тянутся от разъема к разъему. Это только мешает подключению близко расположенных устройств: термоусадка, фиксирующая оплетку, делает шнур более жестким. Особенно это актуально на хвосте с SATA-вилками, которые по-разному посажены на проводники.

Однако же на функциональные качества БП этот мелкий недостаток ничуть не влияет.

Крышка БП разделена на две части. Под первой — кислотный аккумулятор на 13,5 вольт, а вторая скрывает всю электронную начинку, отвечающую за «приготовление» нужных для ПК напряжений.

Теоретически, проблем с созданием гибридного гаджета не должно было возникнуть: что мешает преобразовывать выдаваемое аккумулятором напряжение сразу в требуемые для нужд комплектующих? И экономия компонентов, и КПД возрастает.

На практике первой проблемой стали габариты: уместить аккумулятор достаточной емкости и электронику в одном мелком корпусе не представлялось возможным. Вариации выносного БП обдумывались, и даже получили реализацию (Zalman постаралась), но дальше образцов дело не пошло.

Вторая проблема вытекает из первой: потребители. Устройство подобного рода (БП+ИБП) должно привлечь внимание рядового пользователя, но мало кого заинтересует нестандартных размеров «кирпич». Уж лучше тогда приобрести обычный ИБП.

Итог долгих рассуждений, проб и ошибок перед вами. Ради стандартизации инженеры FSP решили сэкономить на емкости аккумулятора и мощности самого БП, решив, что исчезновение напряжения в сети – это повод быстренько сохранять несохраненное и выключать машину. Идея очень хороша в рамках офисного ПК или домашней «печатной машинки» (что, грубо говоря, суть одно по внутреннему наполнению).

| Конфигурация тестового ПК — стандартная для большинства офисных машин: Процессор: P4 Northwood 2,0 ГГц Оперативная память: 2 x 256 Мбайт DDR-400 Жесткий диск: WD 400 Гбайт Материнская плата: Gigabyte GA-8IG1000MK Видеокарта: интегрированная |

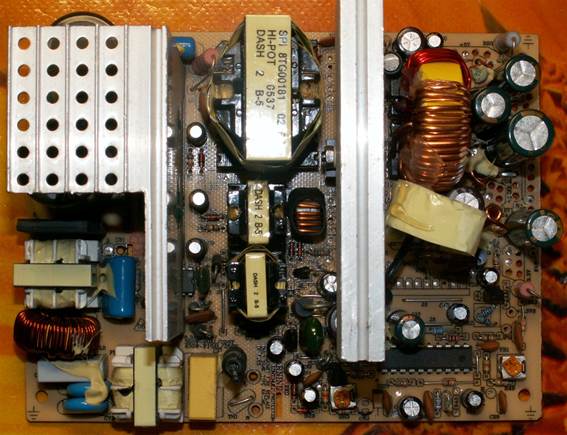

БП по начинке своей достаточно сильно отличается от рядового трехсотваттника четырехлетней давности. Тут и активный PFC, и — новое слово в питании компьютеров — отдельные преобразователи, готовящие +3,3 и +5 вольт из двенадцати, и ещё много мелких, но существенных изменений.

За счет всего этого сократились потери и нагрев, радиаторы уменьшились более чем в два раза

Итог – около сорока процентов объема блока занимает аккумулятор, подключенный в низковольтную часть. Зарядка происходит только при включенном компьютере, что свидетельствует о запитке ЗУ батареи от основного трансформатора. Решение разумное, но несколько сомнительное: после полного разряда на восстановление уходит более десяти часов. Если работать на ПК подолгу, то все хорошо, а сеансов по одному-трем часам будет явно недостаточно для зарядки хотя бы на половину за «один присест». Хорошо, если перебои редки и можно закрыть глаза на многодневную зарядку, в противном же случае на второй-третий раз мини-UPS отключит питание раньше, чем пользователь спохватится о сохранности данных.

В пресс-релизах упоминалась программная часть, которая, получив сигнал от блока, должна была сама произвести все необходимые действия (закрыть приложения, выключить ПК), не дожидаясь реакции пользователя. Но к тому экземпляру, который попал к нам, никакого софта не прилагалось. Решение куда более простое – через шнур, подключающийся к контактной колобке на материнской плате, сымитировать краткое нажатие на кнопку питания.

Для Windows XP это сигнал к выключению ПК, для Windows Vista – переход в режим сна. Способ из разряда «дешево и сердито», но работает. Хорошо, если конфигурация компьютера не слишком навороченная, а операционной системе требуется менее тридцати секунд на завершение всех подготовительных действий. В противном случае, должного эффекта не получается: после пропадания «сети» напряжение на всех выводах блока питания начинает стремительно падать. Минуты достаточно для того, чтобы канал +12 просел до 11,5 вольт, канал +5 – до 4,8 вольт, канал +3,3 – до 3,15 вольт.

Если искусственно продлить время работы (не подсоединять сигнальный шнур к контактам Power ON, а самому нажать на кнопку питания через полминуты после щелчка реле в БП), то данные успевают сохраняться далеко не всегда – один раз из трех система отключилась раньше из-за просадки канала +12 до 11,2 вольт. На пропадание напряжения в течении одной-трех секунд блок реагирует так же, как обычный UPS – переходит на питание от аккумулятора, но сигнала на отключение не подает.

При питании от сети напряжения куда стабильнее, это очетливо видно на графиках КНХ (кросс-нагрузочных характеристик).

В оранжевую зону забрался только канал +5 вольт (превышение нормы на четыре процента), чуть лучше, с отклонениями 2-4%, показал себя канал +3,3. Лучше всех выступили обе линии +12, несмотря на то, что я попрал предостережение разработчиков не нагружать первую линию свыше восьми ампер и распределил нагрузку поровну. Вообще, блок явно рассчитан на серьезную нагрузку, основная доля которых приходится на линию +12.

| Канал | +3,3 | +5 | +12V1 | +12V2 | +3,3 & +5 | +3,3 & +5 &+12 | Общая мощность |

| Допустимая нагрузка, Вт | 66 | 100 | 96 | 168 | 130 | 280 | 300 |

Это хорошо: многие офисные машины построены на базе процессоров Prescott, особо нагружающих именно двенадцативольтовую шину.

Что же можно сказать про FSP300-60AIIC в итоге? Неплохая реализация хорошей идеи. Первый блин не вышел комом, а оказался достаточно полезным в работе устройством – аккумулятор позволяет без ущерба для данных пережить потерю электричества в розетке на единицы секунд, отрабатывает аварийное завершение работы. Точнее, так – если ваша ОС не перегружена и сможет отреагировать на предупредительный сигнал БП шустро, то все будет просто отлично.

В следующей реализации хотелось бы увидеть более совершенную реализацию задумки. Наличие программной части и «мозгов» внутри БП, отслеживающих заряд аккумулятора, было бы крайне полезно – судя по всему, в текущем исполнении сигнал на выключение поступает тогда, когда напряжение на батарее падает ниже определенной отметки. Это просто и надежно, но далеко не все компьютеры смогут завершить сохранение до того, как аккумулятор сядет окончательно.Да, и неплохо бы сделать отдельное зарядное устройство для аккумулятора, не зависящее от состояния ПК.

Источник

Зарядное устройство на основе блока питания ATX

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

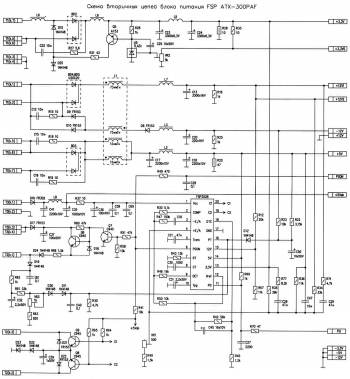

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.

На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания

220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

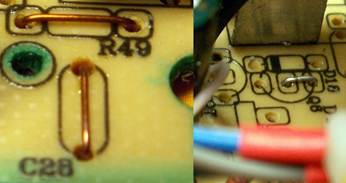

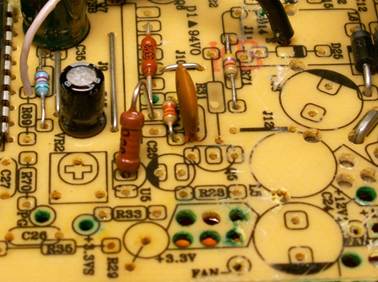

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем

220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

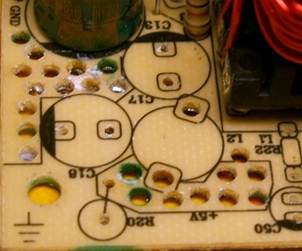

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) — к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм — к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.

Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп — 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

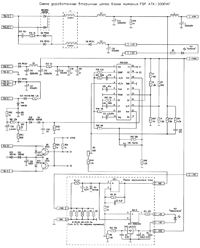

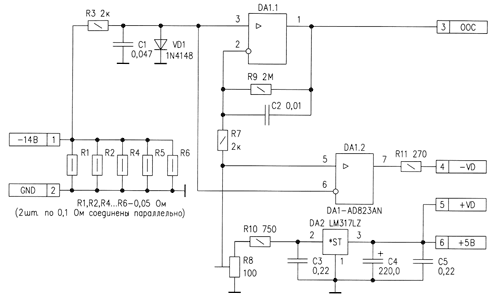

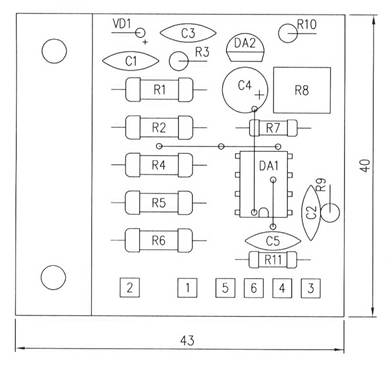

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.

Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

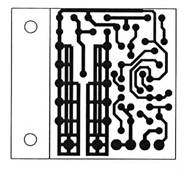

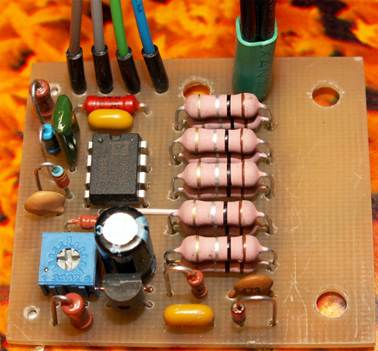

Печатная плата (под «утюг») и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.

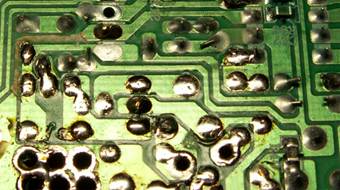

Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

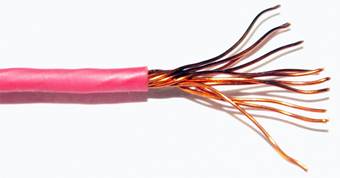

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.

Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.

Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.

Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.

«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.

Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».

Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.

После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.

Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.

Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.

Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.

В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.

Ниже вы можете скачать печатную плату ограничителя в формате PDF и DWG (Autocad)

Источник