- ЭЛЕКТРОПАСТУХ. Технические рекомендации

- ЭЛЕКТРОИЗГОРОДЬ

- Методические рекомендации по применению электрических ограждений

- 1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ (ЭИ)

- 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗГОРОДИ

- 2.1. Генератор импульсов

- 2.2. Источники электропитания для генераторов импульсов

- 2.3. Заземление

- 2.4. Электрическая изгородь

- 2.4.1. Опорные и поддерживающие стойки

- 2.4.2. Токоведущая линия

- 2.4.3. Изоляторы

ЭЛЕКТРОПАСТУХ. Технические рекомендации

Методические рекомендации по применению электрических ограждений. Электрическая изгородь состоит из генератора импульсов, опорных стоек, токоведущих проводов и изоляторов. Разберемся в комплектующих и их применению на практике .

ЭЛЕКТРОИЗГОРОДЬ

Методические рекомендации по применению электрических ограждений

1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ (ЭИ)

При соприкосновении с токоведущей линией (ТВЛ) изгороди через тело животного проходит импульс тока, действующий на центральную нервную систему, вызывая резкую защитную реакцию (испуг), животное отскакивает. Определив после 1-2 ударов источник опасности, животное в дальнейшем старается избежать контактов с ТВЛ. Такая изгородь не является для животного механическим препятствием, ее действие носит психологически-физический характер. Боязнь ТВЛ зависит от параметров электрического раздражителя, его силы, оптически-акустического, обонятельного и тактильного восприятия ТВЛ (условный раздражитель), а также повторяющимися сочетаниями условного раздражителя с сильным безусловным (электрический удар), т.е. обучение.

Исходя из этих характеристик определены их оптимальные значения, эффективно отпугивающие, но безопасные для человека и животных, которые легли в основу современных генераторов импульсов для ЭB. Интервалы между импульсами (десятки миллисекунд) составляют около 1 сек (частота 1-2 Гц). Для преодоления электрического сопротивления шерстного и кожного покровов импульс должен иметь высокое напряжение порядка 5-7 кВ (не менее 2 кВ). При использовании ЭИ для животных с густым шерстным покровом (северный олень, медведь) напряжение импульса следует увеличить до 8-15 кВ. Сила удара при этом вплоть до 10Дж. считается безопасным для человека и животных. Промежутки между импульсами позволяют животному отойти от изгороди после первого же удара. Электросопротивление тела животного в расчетах принимается равным 500 Ом.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗГОРОДИ

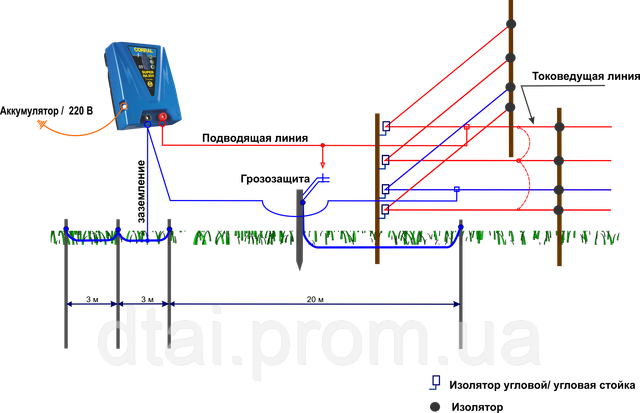

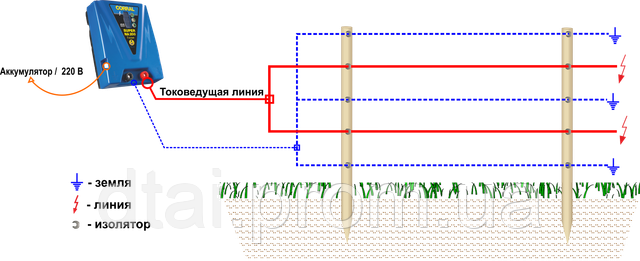

Рис. 1. Конструктивные элементы электрической изгороди

2.1. Генератор импульсов

Генератор непрерывно снабжает подключенную к нему изгородь импульсами тока определенной силы, длительности и амплитудного напряжения при заданной частоте повторения импульсов /обычно 50-70 в минуту/. Имеются варианты ЭИ, когда ГИ включается при контакте животного с изгородью, их используют для экономии энергии питающих батарей, но такие изгороди имеют небольшую длину и сложны в эксплуатации.

Для генерирования импульсов тока ГИ соединяют с источником питающего напряжения (низковольтной сетью переменного тока 220-250 В, сухой батареей, аккумулятором, солнечным элементом, микрогэс, ветроагрегатом или термоэлектрогенератором). На выходе ГИ имеются два полюса, один из которых заземляется, а другой подключается к токоведущей линии (ТВЛ). Проводник между ГИ и заземлением должен хорошо проводить ток, электросопротивление заземления не должно быть более 25 Ом. При каждой посылке импульсов между ТВЛ и землей возникает электрическое поле. При касании линии животными поле исчезает и через тело животного в землю протекает импульс тока, вызывающий появление защитной реакции. Генератор импульсов является преобразователем энергии, концентрируя во времени энергию источника питания и передавая ее в изгородь в виде периодических импульсов. Для отпугивания диких животных, часто обладающих густым шерстным покровом, следует использовать ГИ с повышенной энергией импульса с амплитудным выходным напряжением 6-15 кВ и энергией 3-10 Дж. Для сохранения эффективности (энергии импульса) при увеличении количества проводов, длину электроизгороди соответственно рекомендуется снижать. Либо, целесообразно применение более мощных генераторов, рассчитанных на большие периметры и имеющие большую энергию/силу удара. Также, во избежание потерь на линии, желательно, чтобы соединительные многожильные провода в обычной изоляции не переплетались между собой и не контактировали со столбами (железные, бетонные, деревянные), землей и т.д., и имели надежный контакт во всех точках соединения (клеммы генератора и аккумулятора, заземление, токоведущая линия и т.д.) Тем более, для нормальной работы электроизгороди недопустимы некачественная прокладка токопроводящего шнура/проволоки (не на изоляторах, неправильно установленный в изолятор шнур/проволока, касание или очень близкое расположение оголенного провода к деревянным/металлическим столбам и др. элементам, касание травы и т.д.).

2.2. Источники электропитания для генераторов импульсов

Наиболее надежное и дешевое питание ГИ — это электрическая сеть, поэтому если на удалении до 3-4 км от охраняемого объекта проходит электролиния напряжением 220 вольт, наиболее целесообразно подключить ГИ к ней. ГИ устанавливают и заземляют непосредственно у низковольтной сети, а высоковольтный импульс проводят к объекту оголенным или изолированным многожильным проводом (можно по воздуху), или специальным высоковольтным кабелем (под землей) /рис. 2/, либо устанавливают генератор рядом с изгородью, при этом подводку тока к нему осуществляют от переносного источника питания (аккумулятор, сухая батарея, солнечная панель).

Рис. 2. Воздушная подводящая линия

Временная подводящая линия может быть однопроводной и проводиться как по воздуху, так и по земле. Воздушная линия проводится по деревянным стойкам диаметром до 15 см и высотой 4-5 м (с учетом габарита для прохода техники). Для нее может быть использован любой (в том числе и оголенный) провод, крепящийся на высоковольтных изоляторах. Стойки ставят через 30-40 м, вкапывая до 1 м. Наземная линия проводится специальным высоковольтным одножильным кабелем, сопротивление изоляции которого рассчитано на напряжение не менее 10 кВ. Во избежание повреждений, кабель лучше заглубить в землю на глубину до 30 см, для чего может быть использован механизированный способ. Длина такой наземной линии может достигать до 2 км. В местах прохода техники кабель следует пропустить в заглубленную металлическую трубу.

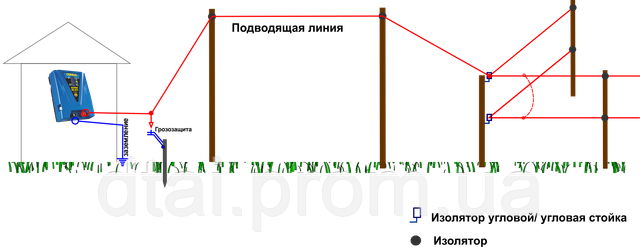

В качестве подводящей линии могут быть использованы опоры существующих механических изгородей, к которым через 20-25 м крепятся дополнительные бруски с изоляторами (рис.3). Использовать в качестве стоек опоры высоковольтных линий и линий связи ЗАПРЕЩАЕТСЯ

В местах, где низковольтная сеть отсутствует, в качестве источников питания обычно используют аккумуляторные батареи, либо батареи разового использования. Аккумуляторы необходимо периодически подзаряжать. Для этого лучше иметь два автомобильных обслуживаемых или необслуживаемых аккумулятора, частота подзарядки будет определяться их емкостью, типом ГИ и интенсивностью использования генератора (в зависимости от типа аккумулятора и типа генератора, достаточно подзарядки один раз в 1-3 месяца, а то и реже). Генератор обычно имеет встроенную защиту от глубокого разряда аккумулятора. Необходимо следить за состоянием разряда аккумулятора (обычно по встроенному индикатору в генераторе). Желательно не доводить аккумулятор до момента автоматического отключения генератора, так как может уменьшиться энергия в импульсе и частота его генерирования (вплоть до полного отключения генератора), что снизит эффект отпугивания.

Рис. 3. Подводящая линия (вариант)

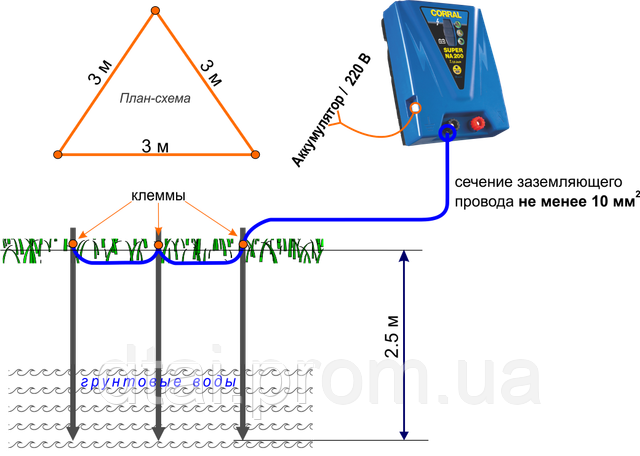

Рис. 4. Заземлитель.

Устанавливать ГИ следует в местах, защищенных от атмосферной влаги и прямых солнечных лучей. В целях техники безопасности его следует устанавливать в запирающихся строениях, шкафах, ящиках и т.п. В крайнем случае возможен вариант размещения ГИ в водонепроницаемой емкости, закопанной в землю, от которой импульс подводится к изгороди высоковольтным кабелем.

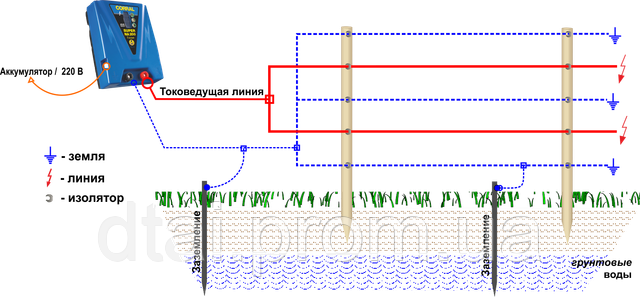

2.3. Заземление

В качестве заземлителя можно использовать металлические заглубленные конструкции, трубопроводы, молниеотводы зданий /при этом соединяющий провод следует проложить в земле/ и прочее. При отсутствии таких заземлителей вблизи ГИ устраивают автономный заземляющий контур, используя для этого 1-2-3-4 металлических профиля /прутки, трубы, уголки и т.п./ длиной 1-2,5 м, которые на всю длину забиваются в землю. Для очень больших периметров (десятки км.) общая длина заземляющих стержней в почве желательно должна быть от 7 м. и больше. В плане расстояние между ними должно быть не менее 2,5-3 м. /рис. 4/. На верхних концах профилей привариваются болты для крепления заземляющего провода, сечением желательно не менее 10 мм2.

Использование в качестве заземления заземляющих шин электроборудования КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ из-за опасности выноса сетевого потенциала на ТВЛ изгороди. Минимальное расстояние от автономного заземления до заземляющих шин — 10 м.

На эффективность импульса большое влияние оказывает влажность почвы. На сухой песчаной почве переходное сопротивление импульсу тока увеличивается в тысячи раз. В идеальном случае заземление должно достигать грунтовых вод, а изгородь должна быть установлена на влажной почве. Для улучшения качества заземления, место его установки обильно поливается водой. Изгородь, установленная в низине, оказывает лучшее ограждающее действие, чем на бугре. Чем больше площадь поверхности заземлителя, соприкасающегося с почвой, тем меньше сопротивление току в линии, при контакте животного с токоведущей линией. Для уменьшения переходного сопротивления «земля-животное» в засушливых районах может быть применен следующий способ: со стороны возможного подхода животных к электроизгороди (ЭИ), на определенном расстоянии от нее по поверхности земли, либо на незначительной высоте (15-20 см) проводится провод или редкая тканая металлическая сетка с таким расчетом, чтобы приближающиеся к ТВЛ животное соприкасалось с ней. Эти дополнительные токоведущие элементы либо непосредственно подключаются к заземляющему полюсу ГИ, либо через 200-250 м. к хорошо выполненным заземлителям. Также, как надежный вариант дополнительного токоведущего элемента, можно протянуть параллельно «+» линии (или нескольким «+» линиям) дополнительную линию «-», на определенном расстоянии от земли и подключенную непосредственно к «-» клемме ГИ. Эти способы повышают отпугивающий эффект ЭИ для животных с густым шерстным покровом (например: овца, кабан, волк, медведь).

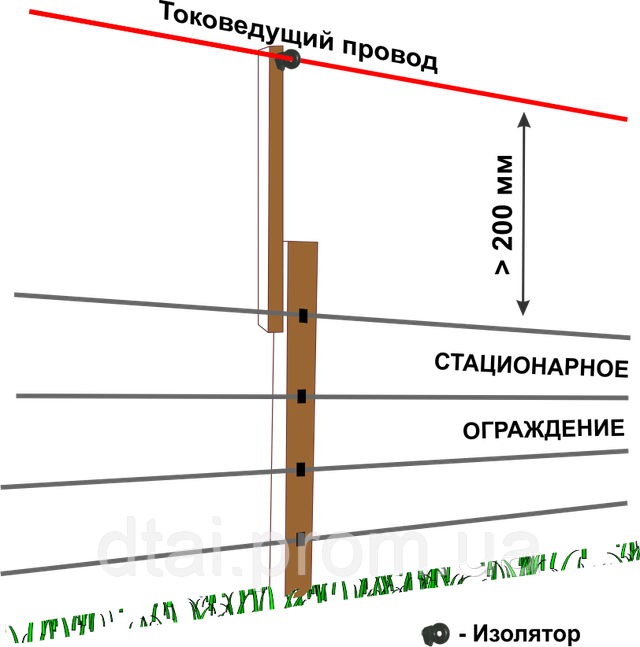

2.4. Электрическая изгородь

Изгородь состоит из опорных стоек, токоведущих проводов и изоляторов. Токоведущая линия (ТВЛ) может быть одно-, двух- и многорядной, при этом провода чаще располагаются в горизонтальной плоскости. ТВЛ должна быть изолирована от опорных стоек, окружающих предметов и растительности во избежание утечки тока. Крепится ТВЛ к опорным стойкам при помощи изоляторов.

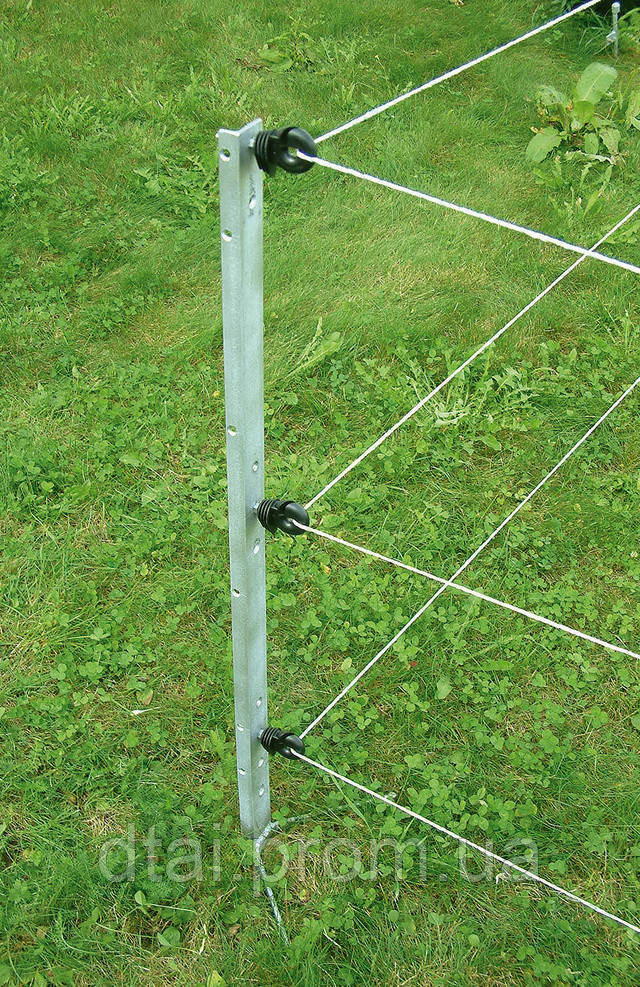

2.4.1. Опорные и поддерживающие стойки

Поддерживающие ЭИ опоры могут быть деревянными, железными, бетонными и пластмассовыми, для этой же цели могут быть использованы и деревья. Для ряда животных /кабаны, псовые, зайцы, птицы и пр./ наиболее предпочтительны пластмассовые стойки, обладающие многими положительными качествами: легкостью, прочностью, долговечностью и к тому же отличными изоляционными способностями. ЭИ с использованием пластиковых стоек быстро устанавливаются вокруг больших площадей, мобильны. Утечки тока через опоры, ввиду высокого удельного электросопротивления пластика, практически отсутствуют.

Бетонные опоры слишком дороги, поэтому могут применяться для сооружения стационарных изгородей, рассчитанных на длительный срок эксплуатации. Применение металлических опор несколько дешевле, но требует обеспечения высококачественной изоляции. В качестве металлических опор могут быть использованы обрезки различных прокатных профилей (прутки, уголки, трубы, рельсы и пр.) с приваренными к ним кронштейнами для крепления изоляторов.

Высота опор ЭИ принимается исходя из видового состава животных, на которых она рассчитана. Для кабана, например, достаточна высота опоры от поверхности земли в 70 см.

По характеру работы опоры делятся на поддерживающие (промежуточные) и натяжные (угловые, воротные). Поддерживающие опоры располагаются между натяжными и никакой нагрузки от натяжения проводов не несут, их задача обеспечить требуемое расстояние токоведущих проводов от поверхности земли. Сечение и степень заглубления поддерживающих стоек обычно меньше, чем натяжных. Для создания натяжения проводов, по трассе изгороди желательно устанавливать через 250-500 м на прямых участках, а также на всех угловых точках и воротах натяжные и угловые опоры. Натяжные опоры воспринимают горизонтальные нагрузки натянутых проводов, при большом сечении проводов и их количестве горизонтальное опрокидывающее усилие может быть достаточно большим, поэтому помимо более глубокой заделки опор в землю применяются различные приспособления (оттяжки, упоры и др.), сохраняющие требуемое натяжение и препятствующие опрокидыванию. Глубина установки натяжных опор на минеральных грунтах 60-80 см, а на слабых грунтах не менее 100 см.

При необходимости заезда техники на охраняемую территорию, прогона скота или прохода людей в ЭИ предусматриваются ворота, которые открываются при помощи токосъемных рукояток. Ширина ворот может достигать 5 — 20 м и более с учетом прохода навесного сельскохозяйственного оборудования.

2.4.2. Токоведущая линия

В качестве токоведущей линии (ТВЛ) обычно применяется мягкая металлическая проволока диаметром от 1,5 до 3 мм.(лучше стальная вязальная оцинкованная). Однако работать с проволокой, особенно большого диаметра трудно, поэтому ее применение оправдано лишь при сооружении длительно действующих стационарных ЭИ. Большее распространение получили электропроводящий витой лавсановый шнур (диаметром – до 5 мм.), или полимерная лента (шириной 10-40мм). В такой шнур/ленту для прохождения электрического импульса вплетаются тонкие проводники (диаметром 0,16 -0,2 мм), либо наклеивается фольга. Такие ТВЛ хорошо заметны животным (имеют различные цвета и устойчивы к ультрафиолету), гораздо легче и не требуют сложных натяжных приспособлений. Они особенно удобны при защите полей от потрав, легко и многократно устанавливаются и снимаются без нарушения технических характеристик.

Колючую проволоку для ТВЛ применять не следует, как не отвечающую технике безопасности.

Характер размещения токоведущих проводов в изгороди и схема их подключения к ГИ влияют на ограждающий эффект изгороди. Для отпугивания диких животных применяется два конструктивных варианта. При первом изготавливается многопроводная изгородь, провода которой через один подключаются к двум выходным полюсам ГИ (рис.5), так что при подаче импульса между соседними проводами возникает разность потенциалов.

Рис. 5. Электроизгородь для районов с высоким удельным электросопротивлением верхнего слоя почвы (пески, сухие почвы, снег)

земля — неизолированные от земли проволоки

линия — изолированные от земли проволоки

Заземление не делается, а группа проводов, подключенных к полюсу «земля» может крепиться к опорным стойкам без изоляторов. Расстояние между проводами должно быть таким, чтобы животные при попытке проникнуть сквозь изгородь одновременно касались двух разнофазных проводов (к примеру, для оленей около 30 см). Более частое расположение проводов, во-первых, неэкономично, а во-вторых, провоцирует животное к перепрыгиванию ЭИ. Такая изгородь обладает высокой эффективностью отпугивания животных, так как при отсутствии заземления исключаются переходные сопротивления «заземлитель-почва» и «животное-почва» и величина тока, проходящего через животное, увеличивается. Этот вариант может быть с успехом применен в засушливых районах (менее 700 мм осадков в год), а также в зимний период при наличии снегового покрова, являющегося изолятором. Провода, попадающие в толщу снега на зимний период, во избежание утечек тока отключаются от ГИ.

Второй вариант обладает высокими эксплуатационными качествами, но работает в условиях достаточной увлажненности почвы (рис. 6).

Рис. 6. Электроизгородь для районов с увлажненными почвами (более 700 мм осадков в год)

Для натяжения проволоки, как сказано выше, применяют специальные натяжители. Для сохранения постоянного натяжения проволоки иногда применяют компенсирующие пружины с удельным сопротивлением до 25 кг/см, что особенно важно в местностях с большой годовой амплитудой температуры, для компенсации температурных воздействий. Такие пружины ставятся в середине натяжных пролетов.

Крепление проводов к опорам при тупых и острых углах изображено на рис.7. (Крепление проволоки/шнура при углах)

При установке изгородей на каменистых грунтах следует применять металлические опорные стойки или металлические наконечники к деревянным и пластмассовым стойкам. Стойки могут также вставляться в заранее проделанные металлическим острием отверстия.

2.4.3. Изоляторы

Для создания эффективного отпугивающего импульса необходимо обеспечить достаточное сопротивление изоляции токоведущих проводов от земли, которое не должно быть менее 1 Ком. Качество изоляции определяется мегомметром (типа МС-06). ТВЛ крепится к стойкам при помощи изоляторов. Типы применяемых изоляторов существенно отличаются по свойствам и надежности действия.

Степень изоляции зависит от формы изолятора, материала, из которого он изготовлен, погодных условий, продолжительности эксплуатации изолятора. Для ЭИ лучше пользоваться промышленными изоляторами из полистирола, специального полиэтилена, фарфора. Изоляторы могут быть изготовлены самостоятельно из подручных электроизоляционных материалов (текстолита, оргстекла, эбонита, резины и пр.), однако долговечность таких изоляторов и их эффективность будет хуже.

Изоляторы, применяемые на натяжных и угловых опорах, воспринимают значительные механические нагрузки от натянутой проволоки и делаются более массивными. Изоляторы на промежуточных поддерживающих опорах практически не нагружены, проволоку в них не натягивают и не закрепляют, она свободно перемещается в направляющих пазах, повышая эластичность изгороди. К деревянным опорам изоляторы обычно крепятся гвоздями, к металлическим опорам, имеющим специальные кронштейны для изоляторов — на резьбовых соединениях. К бетонным опорам изоляторы крепятся либо проволокой, либо прибиваются к прикрепленным деревянным брускам. При применении в качестве стоек стеклопластиковых/пластиковых стержней или металлических прутков используются специальные пластмассовые изоляторы, которые могут фиксироваться на любой высоте. Гораздо удобнее пользоваться промышленными изоляторами, совмещающие в своей конструкции шуруп (или болт) и непосредственно сам изолятор.

При необходимости (в случае утечек тока, и для профилактики) осуществляют соответствующий технический уход, чтобы амплитуда напряжения в импульсе по длине ТВЛ не опускалась ниже 2 кВ под действием подрастающих растений, в результате появления других причин или технических неисправностей.

Источник